Hors série - Révolution française

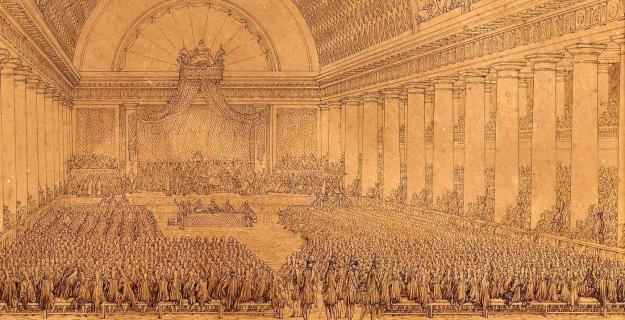

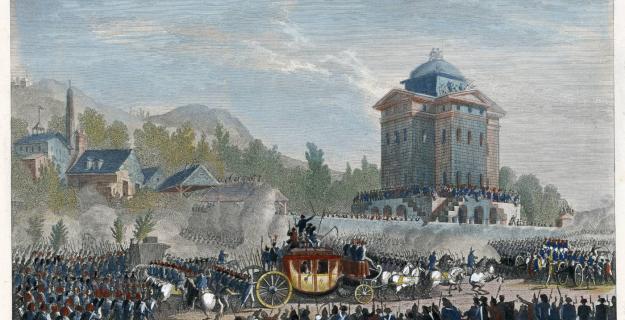

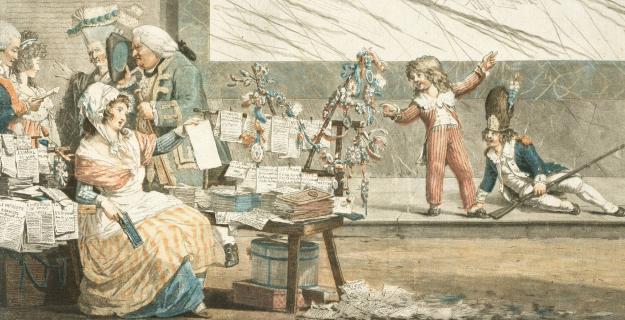

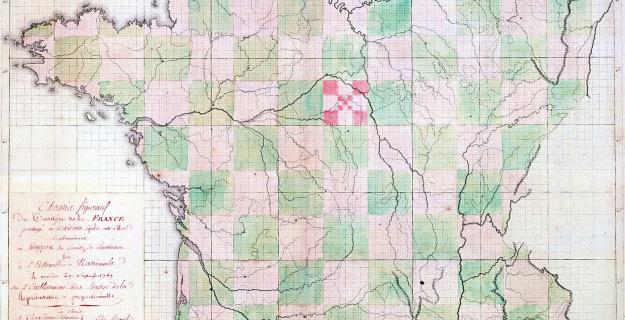

En ce début d’année, L’Histoire par l’image publie un hors-série sur la Révolution française regroupant plus de 100 études. Des états généraux à la chute de Robespierre, des grandes figures de la Révolution aux journées révolutionnaires, du rôle des femmes à celui de la presse, ce hors-série entend donner une présentation de cette période historique à travers l’analyse d’œuvres et de documents d’archives.