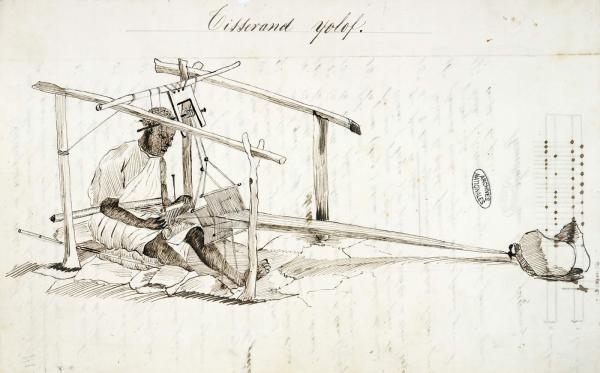

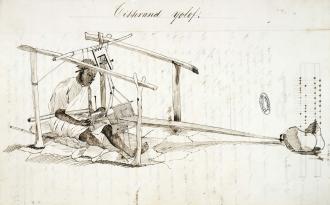

Tisserand yolof, esclave à Gorée.

Auteur : HEDDE Isidore

Lieu de conservation : Archives nationales

site web

Date de création : 1844

Date représentée : 1844

H. : 31 cm

L. : 20 cm

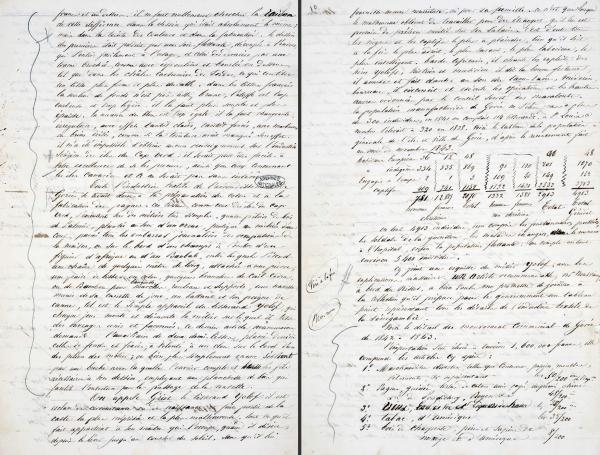

Dessin à la plume. Sur la droite de l'image, dessin technique de motif de tissage effectué au dos de la feuille, visible par transparence.

Domaine : Dessins

© Centre historique des Archives nationales - Atelier de photographie

F12/2589.

Un tisserand wolof, esclave à Gorée

Date de publication : Décembre 2006

Auteur : Yves BERGERET

En 1844, une mission française, dirigée par Théodose de Lagrené, diplomate, part en Chine pour négocier, au moment où celle-ci commence à ouvrir ses ports, un traité d’amitié, de commerce et de navigation.

L’Europe, en pleine révolution industrielle, se cherche de nouveaux débouchés. Isidore Hedde (1801-1880), fabricant de rubans à Saint-Etienne, invité en tant que commerçant à prendre part à cette mission, s’intéresse activement à la production des tissus à chaque escale. Le long voyage, par bateau, contourne l’Afrique.

Au Sénégal, à Gorée, qui est un des principaux lieux de vente d’esclaves et d’embarquement de ceux-ci pour les Amériques, Hedde remarque un tisserand travaillant à son métier. On lui dit qu’il est de l’ethnie wolof, une des principales ethnies de la région (les Français l’appelaient alors yolof).

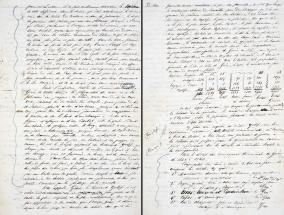

Dans une lettre datée de Saint-Denis de la Réunion, le 12 juin 1844, il dessine et rédige les notes prises lors de son escale à Gorée.

Ce croquis à l’encre est minutieux et réaliste. Isidore Hedde sait dessiner selon les lois de la perspective, même si les longs fils tendus à l’avant du métier sont en réalité au moins cinq fois plus longs et, surtout, dans l’axe du métier : Hedde a ici biaisé à cause du format de son papier à lettres. Il observe ; effectivement tous les objets nécessaires à cette pratique artisanale sont représentés, navette, fils, cadres, métier, poulie, pédale… ; de même, assise du corps, flexion des genoux… Scène d’ailleurs encore courante au vingt-et-unième siècle en Afrique. Hedde est un professionnel du tissage, observateur, analysant l’outil et son fonctionnement. Il n’enjolive pas, esquisse d’à peine quelques traits les ombres, les taches de lumière sur les jambes du tisserand. Mais c’est avant tout l’outil qui l’intéresse, sa capacité productive et marchande. A droite de la scène on voit même un dessin technique de motif à tisser, comme une courte portée musicale, une organisation de points de trame qu’en fait Hedde a dessiné au dos de la feuille, légèrement transparente.

Le croquis doit être mis en relation avec le texte écrit par son propre dessinateur. Hedde veut faire des affaires. Il croise à Gorée les effets d’un mode de production esclavagiste. Il y voit des esclaves bons pour la traite ou asservis à des maîtres locaux. Il s’informe dans un réel souci d’« étude de cas », comme on dit en marketing, ou d’expertise de production. Il est sérieux et note ce qu’on veut bien lui dire.

Les informations du dessin et du texte, complexes, sont alourdies d’amalgames sans doute involontaires ; mais en les démêlant, on peut faire ces remarques : les tisserands exercent, il est vrai, des fonctions artisanales, parfois serviles, fortement ritualisées. Comme les Trois Parques, ils tirent les fils du destin. Ils ont des pactes avec les « esprits » et les dieux. Le ronronnement de la poulie est une parole divine murmurée. On les admire et les craint, comme les forgerons. D’où ce mépris ambigu, que perçoit Hedde. Mais ils ne sont pas griots ; les griots sont des généalogistes attachés à telle grande famille, à telle communauté, à tel peuple, qui connaissent les récits fondateurs, les légendes et savent enrober d’habiles paroles les hôtes ; ils louent, mais aussi flattent. Le tisserand ne peut non plus être devin, ni prêtre des sacrifices animistes (et non pas musulmans : Hedde amalgame aussi marabouts et prêtres animistes). Faire danser au son d’une percussion n’est pas un amusement, mais un rite de relation avec les esprits, les ancêtres ou les dieux, rite complexe incluant parfois les transes de possession. Autant d’amalgames, involontaires, sous la plume d’Hedde.

Hedde a posé sur un artisan dont les méthodes de production l’ont intéressé un regard ambigu, non sans quelque compassion pour les esclaves, manifestant quatre ans avant l’abolition de l’esclavage une sorte de fascination pour une puissance ethnologique qu’il percevait sans la comprendre.

Son attitude intellectuelle est bien celle de cette révolution industrielle, technique mais peu humaine. L’ethnologie n’est pas née ; le positivisme d’Auguste Comte, qui, pour l’époque, est la pensée de la modernité, vient de naître ; l’esprit scientiste n’en est qu’à ses balbutiements. Hedde prend des notes ; ses informateurs africains voient sûrement en lui un homme riche qui, comme des Européens d’alors, penserait à acheter des produits, si ce n’est des esclaves.

Claude FAUQUE & Marie-Josée THIEL Les routes de l’esclavage. Histoire d’un très grand dérangement Paris, Hermé, 2004.

Guide des sources de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions Direction des Archives de France, La documentation française, Paris, 2007.

Yves BERGERET, « Un tisserand wolof, esclave à Gorée », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 28/02/2026. URL : http://histoire-image.org/etudes/tisserand-wolof-esclave-goree

Lien à été copié

Albums liés

Découvrez nos études

Les Européens sur les côtes d'Afrique à la fin du XVIIIe siècle

La traite des Noirs initiée par les Portugais et les Espagnols, est développée par les Hollandais et les Anglais, au XVIIe siècle, et par les…

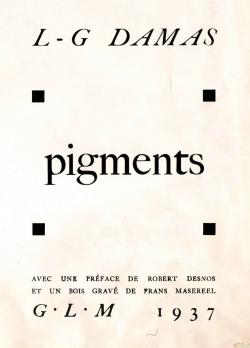

Pigments de Léon Gontran Damas

L’école coloniale française promeut une petite partie de la jeunesse colonisée afin de l’assimiler et d’en faire la future élite destinée à…

Le Prince de Joinville en visite sur l’île de Gorée

À l’occasion de son mariage avec Françoise de Bragance, sœur de l’empereur Dom Pedro II du Brésil, François Ferdinand Philippe d’Orléans, prince…

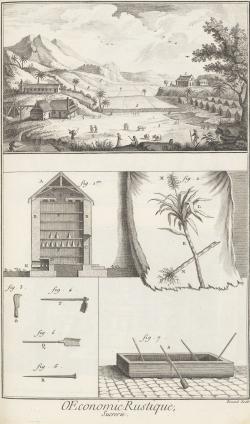

Images de l’habitation-sucrerie aux Antilles françaises du XVIIe au XIXe siècle

Depuis les débuts de la colonisation française en Amérique et dans l'océan Indien au XVIIe…

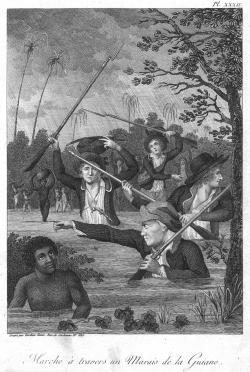

Le rétablissement de l'esclavage en Guyane (1802)

L’abolition de l’esclavage, votée par la Convention en 1794 n’a pas touché toutes…

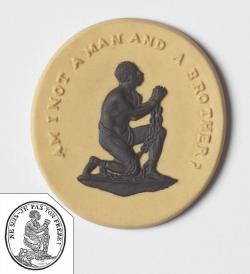

Le cachet de la Societé des Amis des Noirs

Le système esclavagiste pratiqué dans les colonies des Antilles et en Amérique est au XVIIIe siècle une…

Toussaint Louverture, maître de Saint-Domingue, 1801-1802

Né esclave en 1743, Toussaint Louverture, à l’origine Toussaint Bréda, du nom de la plantation où il servait…

La représentation d'une société coloniale complexe

Rares sont les exemples aux Antilles d’œuvres peintes aussi anciennes que ce pastel représentant Quatre femmes…

Révoltes armées d'esclaves en Guyane

La région des Guyanes, et particulièrement la colonie hollandaise qui rassemble près de 50 000 esclaves, se caractérise par des révoltes…

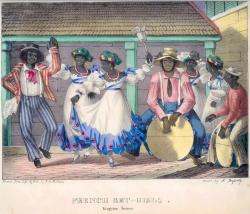

Origines du carnaval à la Jamaïque

Isaac Mendes Belisario (1795-1849), peintre et graveur d’origine italienne né à Londres, installé en 1830 à Kingston en Jamaïque, alors colonie…

jmh

Isidore Hedde n'était pas invité à la mission Lagrenée il était mandaté par les chambres de commerce de Lyon et Saint Etienne pour s'informer en particulier sur les techniques de la soie en Chine. Monsieur Bergeret semble incomplètement informé, il devrait se rapprocher du musée de Saint Etienne qui a fait une exposition sur Isidore Hedde et/ou des écrits d'Isidore Hedde à la BN

jm Hedde arrière arrière petit fils

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel