Ex-voto - Vœu fait par R.O

Auteur : ROMEO Jules

Lieu de conservation : musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem, Marseille)

site web

Date de création : 1871

Date représentée : 1870-1871

H. : 22,8 cm

L. : 28,1 cm

Huile sur toile de lin.

Domaine : Peintures

© RMN-Grand Palais (MuCEM) / Jean-Gilles Berizzi

99-018722 - 1968.91.1

Un ex-voto pacifiste

Date de publication : Mars 2016

Auteur : Frédéric MAGUET

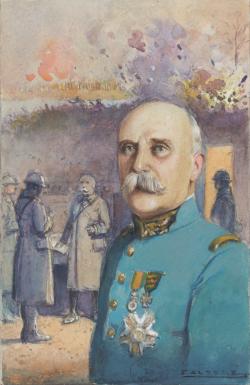

Rappelant par sa composition les représentations d’apparitions miraculeuses de la Vierge, le tableau de Jules Roméo est en fait un ex-voto tout à fait classique tel qu’on en trouve dans de nombreuses églises de France dans la seconde moitié du XIXe siècle. Parfois support d’une demande auprès d’un saint intercesseur ou de la Vierge, le plus souvent marque de remerciement pour un vœu exaucé, les ex-voto sont soit des objets (béquilles, modèles en bois ou en cire représentant des parties du corps humain), soit des tableaux peints, soit de simples plaques de marbre.

La composition comprend trois registres. Au premier plan, un sergent de l’armée française est en prière. Il s’agit de l’orant, l’auteur du vœu. Derrière lui, un champ de bataille non identifié est posé comme un décor ; ce n’est pas à proprement parler une scène de bataille, mais la simple évocation de l’objet du vœu. Séparée des deux scènes humaines par un halo entouré d’une nuée, la Vierge à l’Enfant représente l’objet du culte, la sphère du miraculeux. Ce témoignage de reconnaissance d’un homme qui a survécu à une guerre est renforcé par la représentation de ce même homme en situation de supplication. La distinction formelle des trois registres est assez rare dans les ex-voto populaires, la plupart d’entre eux ne figurant que l’événement ayant donné lieu au vœu et la représentation du saint intercesseur ou de la Vierge.

Illustré dans la peinture classique par de grands maîtres tels Titien, Philippe de Champaigne ou Raphaël, l’ex-voto peut également être l’œuvre de l’orant lui-même, mais il est plus fréquent d’en voir la réalisation confiée à un spécialiste local. Né en 1832, Jules Roméo est un peintre décorateur actif à Marseille de 1852 à l’extrême fin du XIXe siècle. Issu d’un milieu d’artisans, habitant une rue très active sur le plan commercial, il se fait une spécialité des décors en faux bois, du travail du marbre, des vitreries, des dorures… et de la peinture d’ex-voto. A la fin de sa vie il fréquentera un milieu plus artiste de peintres et de photographes.

Les occasions qui donnent lieu à la réalisation d’ex-voto sont nombreuses puisqu’il s’agit de rendre public un vœu réalisé lors d’une catastrophe. Trois catégories sont clairement identifiables : l’accident, la maladie et le cataclysme. Ce dernier, collectif ou individuel, peut mettre en œuvre des forces naturelles (incendie, tempête, foudre) ou humaines (tentative d’homicide ou, comme ici, guerre). Les ex-voto populaires ayant trait à des cataclysmes sont beaucoup plus rares que ceux, très stéréotypés, qui représentent un malade alité ou un accident de charrette. Considérer la guerre comme un cataclysme semble ici renvoyer à un pacifisme spontané qui tranche sur le patriotisme officiel.

Bernard COUSIN, Le Miracle et le Quotidien. Les ex-voto provençaux, images d’une société, Aix-en-Provence, 1983.

René CREUX, Les ex-voto racontent, Paris, Fontainemore-Flammarion, 1979.

Jean CUISENIER, L’Art populaire en France, Fribourg, Office du Livre, 1976.

Françoise LOUX, « Ex-voto et vie religieuse populaire », in Ex-voto, catalogue d’exposition du musée de Pontoise, 1976.

Arnaud RAMIÈRE DE FORTANIER (dir.), « Les Roméo », catalogue d’exposition des archives communales, in Ex-voto du terroir marseillais , Marseille, 1978.

Michel VOVELLE et Didier LANCIEN (dir.), Iconographie et histoire des mentalités, actes du colloque d’Aix-en-Provence (juin 1976), Centre méridional d’histoire sociale, des mentalités et des cultures, Éditions du CNRS, 1979.

Frédéric MAGUET, « Un ex-voto pacifiste », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 28/02/2026. URL : http://histoire-image.org/etudes/ex-voto-pacifiste

Lien à été copié

Albums liés

Découvrez nos études

Devenir le maréchal

À la fin du premier conflit mondial, Philippe Pétain (1856-1951) n’est plus seulement l’un des plus hauts gradés de l…

Le passage du Rhin par Louis XIV

Le 6 avril 1672, Louis XIV déclare la guerre aux Provinces-Unies (Pays-Bas du Nord) afin d’abaisser l’outrageuse…

Les commandos Kieffer

Cette photographie, réalisée entre juin 1943 et juin 1944, représente quelques membres…

Célébrer la guerre : la bataille des images d’Épinal

Quand éclate la guerre, au début du mois d’août 1914, l’imagerie populaire a déjà amplement…

La défaite de l'Empire

Fin mars 1814, la campagne de France et le Premier Empire tirent à leur fin. Fortes de 800 000 soldats européens, rejointes par le comte d’Artois…

Les Bretons dans la guerre de 1914-1918

Le nombre des Bretons tués au cours de la Grande Guerre est estimé à 130 000, ce qui représente un pourcentage de…

Un ex-voto pacifiste

Rappelant par sa composition les représentations d’apparitions miraculeuses de la Vierge, le tableau de Jules Roméo est en fait un ex-voto tout à…

Soldats de la Première République

Prise du fort de Fautahua à Tahiti

Principale île de l’archipel de la Société, Tahiti fut découverte en 1767 par Wallis, que suivirent Bougainville et Cook, et dut son immense…

Portrait du duc de Villars

Ce tableau est regardé comme la copie, une dizaine d’années plus tard, d’un premier portrait réalisé en 1704…

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel