L'entrée du théâtre de l'Ambigu-Comique à une représentation gratis.

Auteur : BOILLY Louis Léopold

Lieu de conservation : musée du Louvre (Paris)

site web

H. : 66,6 cm

L. : 80,5 cm

Huile sur toile

Domaine : Peintures

© RMN - Grand Palais (musée du Louvre) / Philippe Fuzeau

RF 2682 - 15-532351

Le Succès du mélodrame

Date de publication : Juillet 2005

Auteur : Nathalie de LA PERRIÈRE-ALFSEN

Pour contrer la floraison des théâtres sous la Révolution, l’Empire avait établi un régime de restriction du nombre de salles. La situation va s’arranger sous la Restauration, et le théâtre retrouve sa liberté après 1830 grâce à Louis-Philippe, qui abolit la censure. C’est pendant cette période que le drame romantique s’épanouit. On compte alors une trentaine de théâtres à Paris, quasiment tous situés sur la rive droite et qui se répartissent entre salles subventionnées et privées. Les théâtres privés ne bénéficiant d’aucune subvention, les pièces jouées appartiennent aux genres appréciés par la majorité du public : vaudeville, mélodrame ou comédie bourgeoise. Le spectacle commence tôt : entre 17 heures et 20 heures. Et les prix modiques permettent au plus grand nombre d’y accéder. Ouvert en 1789, le théâtre de l’Ambigu-Comique est l’un des plus importants des théâtres spécialisés dans le genre du mélodrame. Détruite par un incendie en 1827, la salle fut reconstruite l’année suivante sur le boulevard Saint-Martin.

Exceptionnellement, certains théâtres ouvraient gratuitement leurs portes au petit peuple. Il fallait alors se battre pour entrer. Le tableau retient l’attention par l’anecdote puis conduit le regard dans l’étude attentive de la composition, du lieu et des personnages à la manière d’une description balzacienne. Boilly représente la bousculade devant la porte. On se pousse, on s’accroche, c’est la cohue. La composition se divise en deux parties que distingue leur dynamisme. Agitée et turbulente sur la droite : un homme tombe sur un chien qui montre les crocs, un gamin s’apprête à le relever. Ordonnée sur la gauche : des bourgeois s’intéressent (d’une façon condescendante ?) au spectacle, les gendarmes ne bronchent pas. Le registre supérieur du tableau est lui aussi animé par une saynète (1) : sur l’auvent un artisan travaille un pinceau à la main, tandis qu’un enfant cherche à attirer un chien. L’observation attentive et la manière méticuleuse rappellent les œuvres des peintres hollandais du XVIIe siècle que recherchaient les collectionneurs, Boilly en tête.

Le mélodrame a un côté spectaculaire : montrer, qualifier, nommer ; donc avoir recours à un langage emphatique. Le dénouement, codé, ne pouvant surprendre, il s’agit de tout miser sur les effets et de lier la vérité au spectaculaire : sujets empruntés à la vie bourgeoise, utilisation de la prose, décors collant à la réalité, force gestuelle des acteurs. Le mélodrame s’appuie sur le pouvoir d’illusion de la scène. Dans ce tableau c’est comme si le spectacle avait déjà commencé dehors ; avant même d’être dans la salle, avant même le début de la pièce, le drame est là : arrivera-t-on à entrer ? Louis Léopold Boilly résiste aux classements historiques. Né sous le règne de Louis XV il meurt à la fin de la monarchie de Juillet après avoir traversé la révolution, l’Empire, la Restauration et le régime de Louis-Philippe. Il commence sa vie d’artiste comme anecdotier de salon et traite alors un chapelet de thèmes en vogue à la fin du XVIIIe : scènes galantes, intrigues, églogues pastorales… Mais en 1793 le caractère libertin de certaines de ses œuvres heurte l’esprit républicain et sa morale rigoureuse. Délaissant la fantaisie il devient observateur et chroniqueur de la société, et retranscrit désormais, en images vivantes et fidèles, la vie quotidienne des Parisiens.

Gérard GENGEMBRE, Le Théâtre français au XIXe siècle, Paris, Armand Colin, 1999.

Susan SIEGFRIED, The Art of Louis Léopold Boilly, New Haven, Yale University Press, 1995.

Jean-Marie THOMASSEAU, Le Mélodrame, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1984.

1 - Saynète : petite comédie espagnole, souvent jouée lors d'un intermède.

Nathalie de LA PERRIÈRE-ALFSEN, « Le Succès du mélodrame », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 27/02/2026. URL : http://histoire-image.org/etudes/succes-melodrame

Lien à été copié

Découvrez nos études

L’ethnographie-spectacle

Les échantillons de peuples exotiques présentés au Jardin d’acclimatation à partir de 1877 faisaient l’objet…

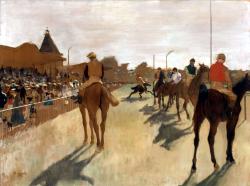

La Mode des courses de chevaux

C’est sous le Second Empire que les premiers grands champs de courses sont créés.

Dans ses Mémoires, le baron et préfet de la Seine Haussmann…

La Naissance de l’alpinisme

Pendant longtemps, les sommets demeurent un territoire interdit, où…

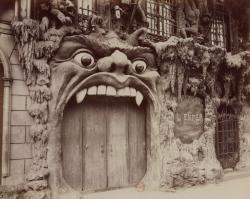

Théâtres et cabarets parisiens au XIXe siècle

Au XIXe siècle, la fréquentation des cabarets et des théâtres est un aspect fort important de la culture urbaine, populaire ou petite-…

Guinguettes et imagerie populaire

À la fin du XIXe siècle, les guinguettes constituent un référent culturel et…

Les auberges de jeunesse

Cette affiche, créée en mars 1945 par M. Lassalle pour le Mouvement Uni des Auberges de Jeunesse (MUAJ), est conservée…

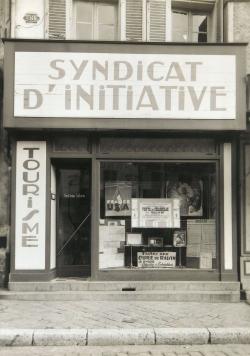

Les premiers syndicats d’initiative

Dans la seconde partie du XIXe siècle, de…

Vue du Salon du Louvre

La cinquantaine d’œuvres que nous connaissons de Gabriel-Jacques de Saint-Aubin révèle un goût particulier pour des scènes de la vie courante,…

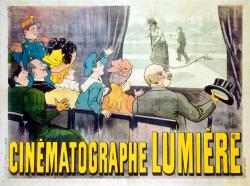

Le Cinématographe Lumière

La fascination constante des hommes pour les représentations animées a conduit de nombreux savants de l’époque moderne à…

Joséphine Baker et la Revue Nègre

« Roaring Twenties » de Broadway dépeintes par Fitzgerald aux États-Unis, années folles…

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel