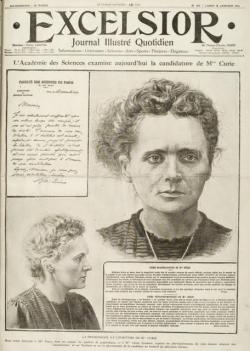

Autoportrait

Auteur : DURIEUX Marie-Adélaïde

Lieu de conservation : musée national du château de Versailles (Versailles)

site web

Date de création : Fin du XVIIIe siècle

H. : 65 cm

L. : 62 cm

Huile sur toile

© GrandPalaisRmn (Château de Versailles) / Gérard Blot

MV 6269 - 10-549220

Autoportrait de Marie-Adélaïde Durieux

Date de publication : Octobre 2015

Auteur : Jean HUBAC

Un autoportrait parmi d’autres

On sait peu de chose de Marie-Adelaïde Durieux, sinon qu’elle a exposé aux Salons de 1793 à 1798 et qu’elle est une portraitiste parmi d’autres, comme le rappelle le témoignage de Henri Meister dans ses Souvenirs de mon dernier voyage à Paris (1795) : « Parmi les tableaux de la dernière exposition, c’est une chose remarquable que le grand nombre d’ouvrages de femmes ; vous y verrez les noms nouveaux des citoyennes Auzou, Blondin, Bouliar, Capet, Doucet, La Borey, Durieux, Laville, Mirys, Romany, Thornezi, etc. Toutes ne sont pas ou des Guiard, ou des Le Brun ; mais plusieurs du moins se distinguent par des compositions pleines de grâce, par des portraits d’une touche piquante et légère, un dessin facile et pur, une étude soignée des belles formes, un choix d’ajustements simple et de bon goût. »

Le Salon se tient régulièrement au Louvre et permet à tous les artistes d’exposer depuis le décret du 21 août 1791. La présence d’artistes féminines y croît, mais reste très minoritaire par rapport aux peintres masculins (Marie-Josèphe Bonnet a compté quatre-vingt-quatre femmes exposant dans les Salons de 1789 à 1799, contre quatre cent cinquante-neuf hommes). L’exposition donne une visibilité à l’artiste, à défaut d’une vraie notoriété, dont on ne garde nulle trace dans le cas de Marie-Adélaïde Durieux.

Un autoportrait sans concession

L’artiste apparaît assise, à mi-corps, fixant du regard le spectateur sans réellement le faire participer à son intimité en raison d’une certaine raideur. Les cheveux au naturel, simplement retenus par une charlotte blanche, tombent en boucle sur une robe sans apprêt dont quelques détails renvoient à la condition bourgeoise de sa propriétaire (dentelle, liseré brodé). Le ruban bleu ceint autour du poignet indique une coquetterie discrète. Le visage, peint sans embellissement, marque l’attachement de Marie-Adelaïde Durieux à une peinture fidèle à la réalité.

La qualité professionnelle du modèle est identifiable au carton à dessin tenu sous le bras qui occupe une large partie du plan inférieur, et au porte-crayon dont l’extrémité est au centre de la composition. L’espace pictural de forme ovale est pleinement occupé par l’artiste et ses attributs, tandis que se projette sur le fond sombre une lumière irradiée du visage et des vêtements.

Un manifeste professionnel et personnel

Le tableau de Marie-Adelaïde Durieux s’inscrit incontestablement dans le contexte révolutionnaire. Il en porte les traits vestimentaires distinctifs, et il témoigne surtout du « véritable fait de société » (M.-J. Bonnet) qu’est l’autoportrait des femmes peintres à la fin du XVIIIe siècle en France. La toile rend ainsi compte de la volonté portée par la peintre de se représenter en même temps comme une femme et comme une artiste à l’identité sociale reconnue.

Pourtant, la Révolution n’est pas favorable à l’émancipation des femmes par la peinture. Au contraire, elle représente une régression par rapport aux dernières années de l’Ancien Régime, au cours desquelles l’autoportrait féminin avait procuré à ses auteures un statut social, comme en témoigne le parcours d’Adélaïde Labille-Guiard ou surtout celui d’Élisabeth Vigée Le Brun. M.-J. Bonnet n’hésite pas à écrire que « cet élan émancipateur va se briser contre la misogynie de la Révolution française ». C’est ainsi que l’exclusion politique des femmes se double de leur exclusion du monde officiel de l’art (les Salons mis à part, les femmes sont exclues de l’Institut de France, de l’École nationale des beaux-arts, de l’École des chartes…), ce qui n’empêche pas les femmes d’être de plus en plus nombreuses à s’affirmer comme artistes peintres. Marie-Adelaïde Durieux fait partie de ces femmes-là, qui ont cherché dans l’art une forme d’accomplissement personnel et de reconnaissance sociale que leur refusait le législateur.

BARTOLENA Simona, Femmes artistes : de la Renaissance au XXIe siècle, Paris, Gallimard, 2003.

BONNET Marie-Josèphe, « Femmes peintres à leur travail : de l’autoportrait comme manifeste politique (XVIIIe-XIXe siècle) », Revue d’histoire moderne et contemporaine, no 49-3, 2002, p. 140-167.

BONNET Marie-Josèphe, Liberté, Égalité, Exclusion : femmes peintres en révolution (1770-1804), Paris, Vendémiaire, coll. « Révolutions », 2012.

LACAS Martine, Des femmes peintres : du XVe à l’aube du XIXe siècle, Paris, Le Seuil, 2015.

Jean HUBAC, « Autoportrait de Marie-Adélaïde Durieux », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 01/03/2026. URL : http://histoire-image.org/etudes/autoportrait-marie-adelaide-durieux

Lien à été copié

Découvrez nos études

Femmes au travail

Dès qu’il arrive à Paris, en 1881, Steinlen, Vaudois de naissance, se rapproche des milieux ouvriers anarchistes dont il accepte d’illustrer…

L'impératrice Eugénie entourée de ses dames d'honneur

Franz-Xaver Winterhalter, qui fut le peintre officiel de la dynastie des Orléans avant 1848, devint le portraitiste privilégié de la famille…

Charlotte Corday

Créée le 20 septembre 1792 pour succéder à l’Assemblée législative, la…

Lucile Desmoulins

Dans la France des années 1780, les idées nouvelles des philosophes des Lumières, défenseurs d’une…

Peggy Guggenheim

Le Travail aux champs

La représentation du labeur paysan par le biais de figures grandeur nature, autrefois réservées à la peinture d’histoire, est une des nouveautés…

Le vélo sous toutes ses formes

Dans un premier temps réservée à la bourgeoisie, la pratique du « vélocipède » s’est largement répandue à partir…

Marie Curie et la presse

Marya Sklodowska est née à Varsovie, en 1867, en Pologne alors partie intégrante de l’Empire russe et décède en…

Le travail des femmes au XIXe siècle

Si le thème du travail dans la peinture est courant en Hollande, et ce depuis le XVIIe siècle, ce n’est pas le cas en France, où l’on a…

Autoportrait de Marie-Adélaïde Durieux

On sait peu de chose de Marie-Adelaïde Durieux, sinon qu’elle a exposé aux Salons de 1793 à 1798 et qu’elle est…

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel