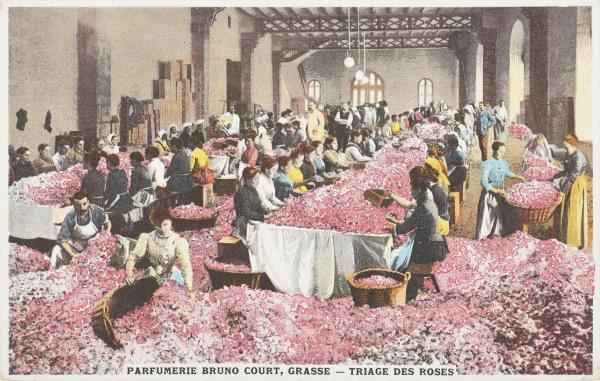

Parfumerie Bruno Court, Grasse . Triage des roses

Lieu de conservation : musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem, Marseille)

site web

Carte postale.

Domaine : Photographies

© MuCEM, Dist. GrandPalaisRmn / Yves Inchierman

003324 - 15-532085

Le travail ouvrier au travers des cartes postales

Date de publication : Mars 2016

Auteur : Alexandre SUMPF

Les cartes postales, un nouvel outil au service de la valorisation des activités et métiers traditionnels

Au début du XXe siècle, la diffusion et la vente de cartes postales connaissent un grand essor. Liées au développement du tourisme et de la publicité, elles renvoient des images « typiques » et positives des différentes régions et activités de France.

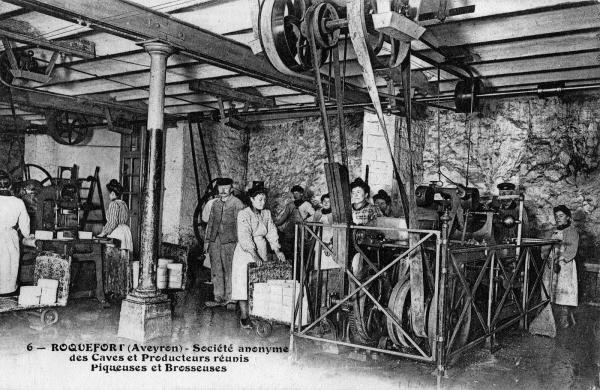

Les deux cartes postales « Parfumerie Bruno Court, Grasse » et « Roquefort (Aveyron) – Piqueuses et Brosseuses » ont manifestement été conçues dans un souci de valorisation des terroirs et de leurs spécificités, parmi lesquelles les activités et métiers traditionnels, que l’on pense alors en « crise ».

Ces cartes postales furent diffusées à des milliers d’exemplaires, à l’initiative des pouvoirs locaux mais aussi, à des degrés divers, des sociétés concernées. Dans les deux cas, il s’agit de montrer, de valoriser, de symboliser et d’assurer ainsi la promotion (pour le tourisme et la consommation) d’une « région » et d’une ville (Grasse, « capitale mondiale des parfums », et Roquefort), d’une industrie avec les hommes et femmes qui la rendent possible (la parfumerie ou la fromagerie), d’un produit (le parfum suggéré par les roses ou le fromage directement visible), mais aussi d’une entreprise (dont le nom figure au bas de la carte).

Femmes et hommes au travail

« Parfumerie Bruno Court, Grasse » et « Roquefort (Aveyron) – Piqueuses et Brosseuses » sont des photographies anonymes du début du XXe siècle. Le cliché « Parfumerie Bruno Court, Grasse » est originellement en noir et blanc, mais certaines des cartes postales qui en ont été tirées, celle-ci par exemple, ont été colorisées, ce qui donne une certaine impression d’irréalité. Et effectivement, la couleur joue ici un rôle très important : le rose des fleurs, omniprésent, est très significatif dans cette scène de « triage des roses ». Les fleurs sont apportées par sacs dans l’atelier (un homme en déverse au premier plan) puis transportées par des femmes dans de grands paniers vers d’immenses tables (opération visible au premier plan et sur la droite de l’image) où elles sont répandues, puis triées par des ouvrières assises sur des bancs de bois. À raison d’une douzaine de femmes par table, près de quatre-vingts « trieuses » travaillent là sous la surveillance des hommes qui circulent dans les allées. Le cliché joue sur la profonde perspective qu’apporte l’alignement des tables pour suggérer l’ampleur de la tâche en cours. On peut ainsi opposer la montagne désordonnée de roses au premier plan (les fleurs occupent toute l’image, débordant presque du cadre) et le reste de l’espace, plus humain et plus organisé, où elles sont triées. Leur présence est progressivement moins importante (jusqu’à disparaître au fond) et plus rationalisée : la « matière » première est ainsi intégrée et encadrée par le travail.

« Roquefort (Aveyron) – Piqueuses et Brosseuses », carte postale tirée en noir et blanc, montre des ouvrières qui, grâce à des machines, assurent le piquage et le brossage des fromages transportés sur de petits chariots à roulettes. Ici aussi les (deux) seuls hommes ne semblent que surveiller le bon déroulement des opérations. Si tout se passe dans une cave traditionnelle (paroi rocheuse des murs et système de poutres pour soutenir le toit), l’activité est bien mécanisée. Le cliché joue de ce contraste en insistant sur la présence des machines (la brosseuse et la piqueuse), qui semblent organiser et occuper tout l’espace en s’élevant jusqu’au plafond.

L'image de la tradition

De la fin du XVIIIe siècle aux années 1920, la France connaît un important essor industriel. Hausse des effectifs ouvriers, amélioration des techniques de production, de diffusion et de vente, création et organisation de nouvelles entreprises correspondent au développement de la consommation et des exportations. Si certaines activités apparaissent, beaucoup d’activités artisanales traditionnelles se modernisent.

Les parfumeries de Grasse par exemple, connues depuis le XVIIe siècle, se développent dès la fin du XVIIIe siècle pour prendre une dimension industrielle dans la seconde partie du XIXe siècle. En 1900, la ville compte près de quatre-vingts entreprises de parfumerie, souvent familiales. La maison Bruno Court, fondée en 1812, est l’une des plus anciennes parmi celles qui franchissent le cap du XXe siècle.

Le village de Roquefort, dans l’Aveyron, connaît une tradition fromagère depuis l’Antiquité. En 1842, la production artisanale de roquefort s’organise : les différents fromagers rassemblent leurs forces au sein de la Société civile des caves réunies. Devenue la Société anonyme des caves et producteurs réunis de Roquefort en 1881, elle œuvre à la modernisation de la production et de la distribution du fromage, dont elle développe aussi la publicité en France et à l’étranger.

Les deux images insistent différemment sur la tradition du lieu, de l’activité et du produit. Si la parfumerie a connu des évolutions techniques et chimiques, « Parfumerie Bruno Court, Grasse » et toutes les cartes postales de la série privilégient les scènes de cueillette ou de tri qui ne peuvent se faire qu’à la main. L’image évoque donc un travail immémorial où la modernité est discrète, impression paradoxalement renforcée par la colorisation. À l’inverse, « Roquefort (Aveyron) – Piqueuses et Brosseuses » joue sur le contraste entre une relative modernité (machines) et l’aspect plus typique et traditionnel de la cave.

Les deux cartes montrent aussi le travail nécessaire à la confection du produit. Dans le cas du parfum, le tri est depuis toujours réservé aux femmes, qu’on pense plus capables de cet exercice qui exige soin et minutie. Les travaux de force, comme porter et vider le lourd sac de roses, restent l’apanage de l’homme. Au-delà du pittoresque que veut suggérer la carte, on devine un travail pénible, long (plus de dix heures par jour) et peu qualifié. D’ailleurs, ces femmes qui semblent plus lasses que concentrées sont surveillées, subissant la hiérarchie des hommes.

On peut faire le même constat pour les ouvrières de « Roquefort (Aveyron) – Piqueuses et Brosseuses ». Autrefois manuelles, l’étape du brossage (nettoyer le fromage d’une couche de coagulation appelée le « pégot ») et celle du piquage (pratiquer des trous dans le fromage afin d’en mettre l’intérieur en contact avec l’air humide des caves) étaient le plus souvent (mais pas exclusivement) exécutées par des femmes. La mécanisation, qui leur a rendu ces tâches plus faciles, n’a pas effacé cette spécialisation. Mais tout ce qui relève de la « mécanique » revient aux hommes, de même que la surveillance des ouvrières. Ainsi la légende « piqueuses et brosseuses » désigne-t-elle aussi bien les machines que les femmes, confondues ici dans la même fonction.

Georges DUBY et Michelle PERROT (dir.), Histoire des femmes, tome IV « Le XIXe siècle », Paris, Plon, 1991.

Florence MONTREYNAUD, Le XXe siècle des femmes, Paris, Éditions Nathan, 1999.

Gérard NOIRIEL, Les Ouvriers dans la société française (XIXe-XXe siècle), Paris, Le Seuil, coll. « Points », 1986.

Alexandre SUMPF, « Le travail ouvrier au travers des cartes postales », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 28/02/2026. URL : http://histoire-image.org/etudes/travail-ouvrier-travers-cartes-postales

Lien à été copié

Albums liés

Découvrez nos études

Leni Riefenstahl

Dès son arrivée au pouvoir début 1933, Adolf Hitler commande à l’…

Représentations de travailleuses

À partir des années 1830, marquées par les révoltes des canuts lyonnais de…

Approche historique de la folie

Né dans une famille de chirurgiens, le plus illustre des aliénistes français, Philippe Pinel (1745-1826), est reçu docteur de la faculté de…

Le vote des femmes en France : le « référendum » du 26 avril 1914

Si plusieurs associations françaises avaient milité pour le droit de vote des…

La représentation d'une société coloniale complexe

Rares sont les exemples aux Antilles d’œuvres peintes aussi anciennes que ce pastel représentant Quatre femmes…

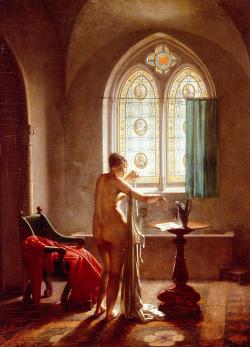

La Toilette, un moment d’intimité féminine

Au cours du XIXe siècle, l’hygiène devient peu à peu un réel objet…

Splendeurs et misères d’une courtisane : Émilienne d’Alençon

Contrairement aux hétaïres grecques, les courtisanes de la Belle Époque n’ont pas besoin d’…

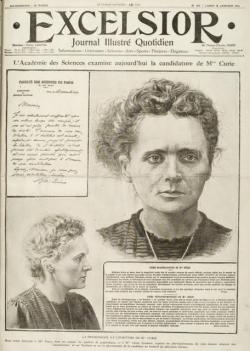

Marie Curie et la presse

Marya Sklodowska est née à Varsovie, en 1867, en Pologne alors partie intégrante de l’Empire russe et décède en…

Réjane, comédienne et interprète de la Belle Époque

La diffusion, sous forme de cartes postales, des portraits photographiques des actrices est, à la Belle Époque, la…

Charlotte Corday

Créée le 20 septembre 1792 pour succéder à l’Assemblée législative, la…

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel