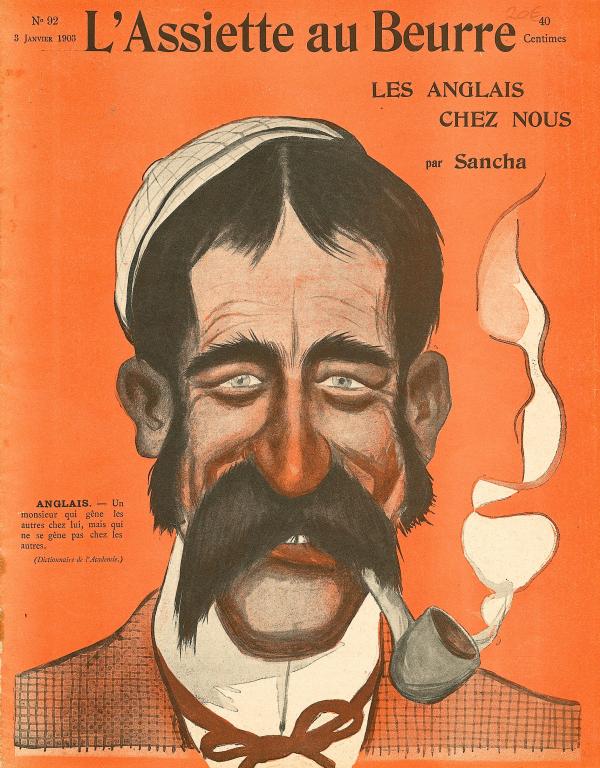

Les Anglais chez nous

Auteur : SANCHA Y LENGO dit SANCHA Francisco

Lieu de conservation : musée national de l’Histoire de l’immigration (Paris)

site web

Date de création : 3 janvier 1903

H. : 31,3 cm

L. : 24,2 cm

Une de L'Assiette au beurre, no 92 du 3 janvier 1903.

Dessin photogravé sur plaque de zinc

Domaine : Presse

© Établissement public du palais de la Porte dorée

Regard sur les Anglais au début du XXe siècle

Date de publication : Avril 2016

Auteur : Magdalena RUIZ MARMOLEJO

De Paris Ville Monde à la représentation de l’étranger dans L’Assiette au beurre.

Au début du XXe siècle, Paris est marqué par l’accélération de la mondialisation et devient un véritable carrefour artistique international. De nombreux artistes collaborant à L’Assiette au beurre sont étrangers, comme Van Dongen, hollandais, Leonetto Cappiello, italien, Félix Vallotton, suisse, et Francisco Sancha y Lengo, dit Sancha, espagnol. Ce dernier, formé à l’école des Beaux-Arts de Malaga, en Espagne, devient l’élève de Juan Gris, peintre cubiste.

Dans ce contexte, L’Assiette au beurre a consacré près de mille trois cents dessins aux pays étrangers et à la figure de l’étranger, qu’elle fige en accentuant certains traits. La revue, créée en 1901 par Samuel Schwarz, connaît des débuts difficiles ; sa ligne éditoriale humoristique est alors renforcée en 1903, en unissant l’art et la satire.

L’image du Royaume-Uni subit de nombreux changements entre 1901 et 1912. Les premières années sont marquées par une posture antibritannique et anticoloniale. Cette attitude est très liée à la guerre des Boers, notamment lorsque le Royaume-Uni s’empare du Transvaal et d’Orange, en Afrique du Sud.

« Les Anglais chez nous »

L’année 1903 commence avec cette Une : un portrait d’Anglais. L’homme représenté en buste se détache sur un fond orange vif. Il porte un costume de ville et un bonnet d’intérieur glissant sur ses cheveux mal peignés. L’Anglais a les yeux clairs perdus dans le vague, les oreilles décollées et un nez extrêmement rouge contrastant avec sa longue moustache noire.

Le dessin de Sancha évoque cette anglophobie puisqu’il peint sans concession un Anglais qu’il classe dans la catégorie des ivrognes. La caricature transgresse les canons de la représentation humaine et stigmatise ainsi les valeurs morales qui y sont associées.

L’Assiette au beurre innove en comparaison avec les autres revues contemporaines comme Le Rire, notamment dans la mise en page. Ici, il y a peu de vignettes en noir et blanc et la qualité des artistes est privilégiée au détriment du nombre d’illustrations. La palette reste vive jusqu’en 1911 et les légères bavures sur le bord des couleurs sont liées à la technique d’impression employée : la photogravure sur plaque de zinc.

La caricature et l’histoire

Dès 1903, la France et la Grande-Bretagne se rapprochent et scellent un accord historique, l’Entente cordiale... La presse relaie cette nouvelle attitude et L’Assiette au beurre se montre favorable aux Britanniques. Puis, en 1912, Sancha s’installe à Londres.

Héritée de la Révolution française, la caricature témoigne avec humour d’un point d’actualité et de ses débats. Dans cet esprit, L’Assiette au beurre a critiqué l’armée, la police, la justice, les députés, le clergé, le travailleur…

Publiée dans la presse, la caricature se présente comme le témoin de la circulation des idées. Comme elle est une immense source d’informations sur l’opinion publique, les stéréotypes mais aussi les imaginaires politiques et sociaux, les historiens ont donc été les premiers à l’étudier. Depuis les années 1970, la caricature est abordée dans une approche plus interdisciplinaire.

DIXMIER Élisabeth, DIXMIER Michel, L’Assiette au beurre : revue satirique illustrée (1901-1912), Paris, F. Maspero, coll. « Collection du Centre d’histoire du syndicalisme » (no 3), 1974.

LE MEN Ségolène, « La recherche sur la caricature du XIXe siècle : état des lieux », Perspective (XIXe siècle), no 3, 2009, p. 426-460.

PANTORBA Bernardino de, Historia y crítica de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes celebradas en España, Madrid, Jesús Ramón García-Rama, 1980 (1re éd. Madrid, Alcor, 1948).

TILLIER Bertrand, « Du caricatural dans l’art du XXe siècle », Perspective (XXe-XXIe siècles), no 4, 2009, p. 538-558.

Magdalena RUIZ MARMOLEJO, « Regard sur les Anglais au début du XXe siècle », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 28/02/2026. URL : http://histoire-image.org/etudes/regard-anglais-debut-xxe-siecle

Lien à été copié

Albums liés

Découvrez nos études

Caricatures et pamphlets politiques (1830-1835)

De 1830 à 1835, la monarchie de Juillet lutte pour son existence en tentant de maîtriser les mouvements de la rue…

La Guerre

A la fin des années 1880, près de vingt ans après la défaite de Sedan, les idées revanchardes…

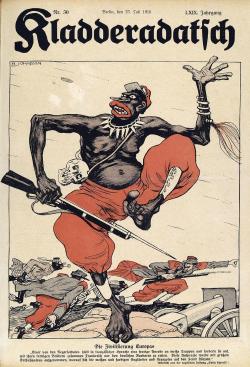

Caricature et propagande

En France, en 1848, à la suite de la révolution de Février et grâce à l’abolition de la censure, Le Charivari connaît une…

Daumier et les critiques d’art

Au début du XIXe siècle, le Salon annuel de peinture et de sculpture a acquis une importance…

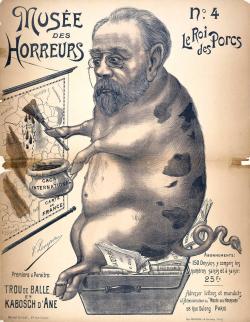

L'antisémitisme au cœur de l'Affaire Dreyfus

Au moment de la réalisation de ces documents, la France est marquée depuis…

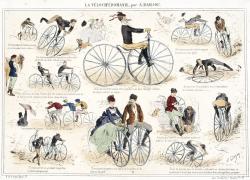

La « Vélocipédomanie » sous le Second Empire

C’est au cours du XIXe siècle que le « vélocipède » fait son…

Un collectionneur, mécène et pédagogue : Antoine Vivenel (1799-1862)

Né à Compiègne, dans l’Oise, le 27 ventôse An VII (17 mars 1799), Antoine Vivenel appartient à une longue lignée d’artisans compiégnois qui ont…

Portrait du comte de Nieuwerkerke

La brillante carrière du comte Émilien de Nieuwerkerke accompagne les années fastueuses du Second Empire : elle commence en 1849, sous l’éphémère…

La Troïka

Cette caricature est extraite de Gringoire, hebdomadaire de droite extrême (1928-1944) dominé par son éditorialiste, Henri Béraud. Le journal, qui…

Kupka et l’Assiette au beurre : L’Argent

Après la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, les interdictions qui frappent les journalistes, dessinateurs…

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel