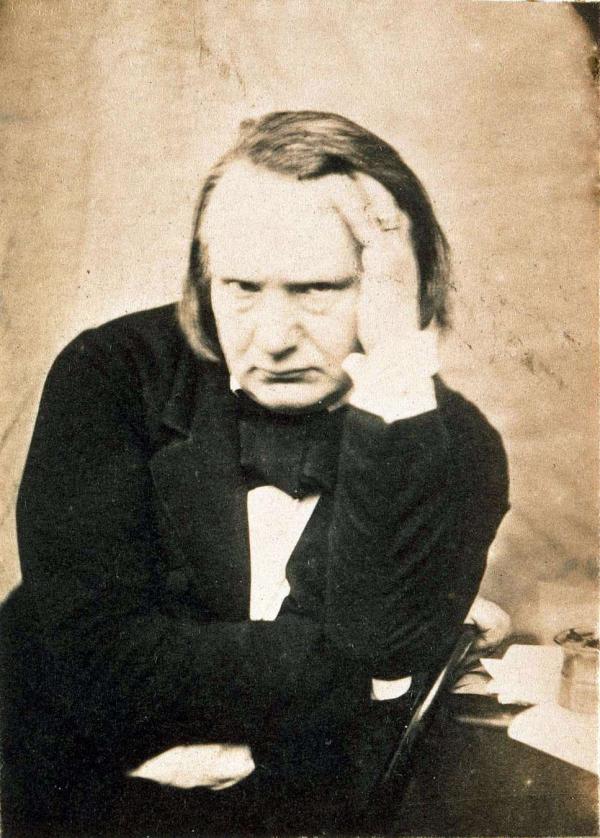

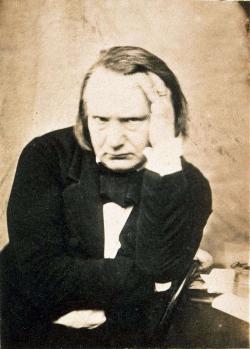

Victor Hugo assis, la main gauche à la tempe.

Auteur : HUGO Charles

Lieu de conservation : musée d’Orsay (Paris)

site web

Date de création : 1853

Date représentée : 1853-1855

H. : 95 cm

L. : 67 cm

Epreuve sur papier salé à partir d'un négatif verre au collodion

Domaine : Photographies

© Photo RMN - Grand Palais - H. Lewandowski

98CE1888/Pho1986-123-103

Victor Hugo artisan de sa légende

Date de publication : Décembre 2006

Auteur : Stéphanie CABANNE

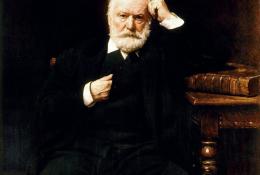

L’« écrivain-roi »

Depuis l’Antiquité, la représentation de l’écrivain ou du poète a mis en avant son importance dans la société et illustré ses modes d’inspiration, la plupart du temps d’origine divine. Cette tradition s’enrichit considérablement à l’époque romantique où s’impose le thème du « sacre de l’écrivain » à l’exemple de Chateaubriand. Désormais le poète doué d’une aura d’essence presque divine est représenté de manière plus ou moins académique et investi d’un rôle d’éclaireur auprès de ses contemporains.

L’âme du poète

Par la photographie, technique dont il est l’un des premiers à pressentir les possibilités, Hugo renouvelle sa propre image. Ses portraits de jeunesse (1) l’ont montré en jeune homme romantique et lisse ; les photographies prises durant les premières années de l’exil apportent une dimension humaine, charnelle, et une dose d’expressivité inédites jusqu’alors.

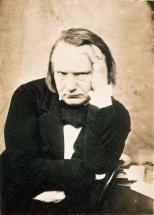

Victor Hugo assis, la main gauche à la tempe (1853-1855)

Réalisé par Charles Hugo, ce portrait de son père illustre la profonde symbiose qui existait entre eux. Comme dans nombre de ses photographies, Victor Hugo est montré dans une position frontale qui s’insère dans un format vertical. Il choisit une mise et une expression sévères. La main à la tempe reproduit l’attitude traditionnelle du penseur et symbolise son activité intellectuelle. Déjà adoptée pour orner le frontispice des Odes et Ballades en 1829, elle gagne encore ici en intensité et en force grâce aux contrastes d’ombre et de lumière qui soulignent l’importance du front, siège de l’intellect, du regard scrutateur, et révèlent la concentration du personnage. Mais les yeux braqués sur le spectateur ajoutent à l’image une dimension combative. Depuis l’exil, Hugo interpelle ses concitoyens, leur prouve qu’il ne renonce pas au combat et les invite à faire cause commune avec lui contre les injustices sociales, la peine de mort, etc.

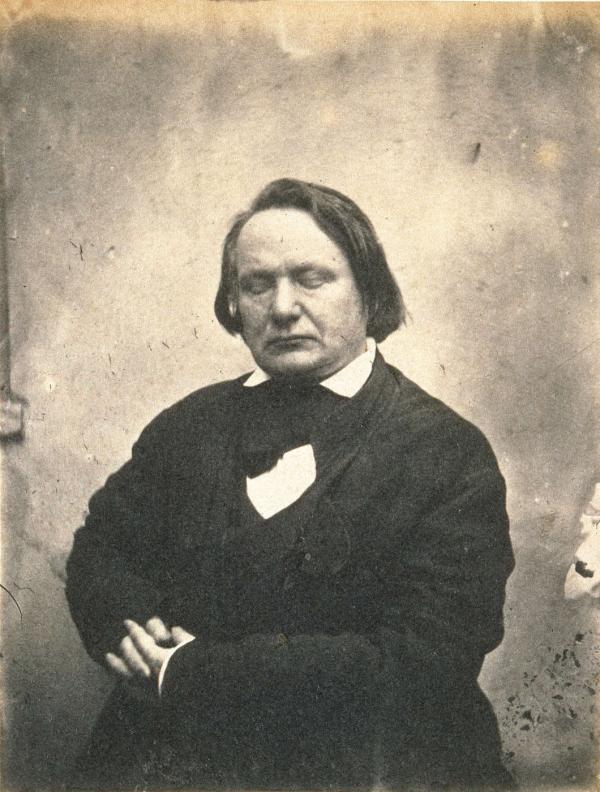

Victor Hugo écoutant Dieu (1853-1854)

Écrivain et familier de Hugo depuis 1826 (2), Auguste Vacquerie réalise une série de photographies qui révèlent une approche esthétique. Amateur de peinture, il opte, sur le plan technique, pour l’utilisation du négatif papier, qui donne à l’image un contour plus moelleux et plus vague. Travaillant sur des formats très réduits, il recherche moins l’étrangeté et le spectaculaire qu’une harmonieuse poésie.

« Victor Hugo écoutant Dieu » est un titre aléatoire, qui traduit une inscription dont Victor Hugo a légendé une des épreuves connues, « Oyendo a Dios ». Vacquerie lui-même a par ailleurs légendé cette photographie « Victor Hugo écoutant Phèdre », allusion aux séances de lecture de Racine qui avaient lieu à Jersey.

Manifestement, au-delà de l’évocation d’un moment de vie, cette représentation éloquente est censée revêtir une signification universelle, celle de la communion entre Dieu et l’esprit supérieur de l’écrivain qui reçoit de lui inspiration et parole de vérité. Ce moment hors du temps est fixé avec une grande sobriété, la silhouette massive du poète se détachant sur un mur auréolé de lumière.

Le renouvellement de la vision

L’un et l’autre de ces portraits concourent à un objectif commun, la métamorphose d’Hugo exilé en une figure légendaire. Ils ont en commun la modernité de leur vision et l’absence d’artifices de décor ou vestimentaires. Seules la pose et l’utilisation habile de la lumière apportent la stylisation nécessaire à la création d’une image type. Ce ne sont pas des mémoires d’exil qui sont rapportés, mais des instants où le poète est saisi dans son essence, conformément à la tradition iconographique. Néanmoins, si les poses éveillent des souvenirs collectifs se rapportant à la figure du poète inspiré et du penseur, le recours à la photographie renouvelle le genre en apportant un ton direct. L’image, rompant avec tout académisme, s’avère plus efficace.

Par la suite, les portraits de l’écrivain s’avéreront moins intenses et moins impérieux que pour ces années d’exil ; ils resteront néanmoins empreints de la même maturité esthétique, de la même solennité, et véhiculeront les mêmes idées de profondeur, d’énergie et d’intransigeance.

Paul BENICHOU Le Sacre de l’écrivain, 1750-1830 : essai sur l'avènement d'un pouvoir spirituel laïque dans la France moderne Paris Gallimard, nouv. éd. 1996.

Sophie GROSSIORD Victor Hugo, « et s’il n’en reste qu’un… » Paris, Gallimard coll. « Découvertes », 1998.

Victor HUGO Les Châtiments rééd. Paris, Hachette, 1998.

Adèle HUGO Le Journal d’Adèle Hugo Paris, Lettres modernes, Minard, 1968-1984.

Adèle HUGO Victor Hugo raconté par Adèle Hugo Paris, Plon, 1985.

Hubert JUIN Victor Hugo 3 vol., Paris, Flammarion, 1992.

La Gloire de Victor Hugo catalogue de l’exposition, Galeries nationales du Grand Palais, 1985-1986, Paris, RMN, 1985.

En collaboration avec le soleil. Victor Hugo, photographies de l’exil catalogue de l’exposition, Paris, Musée d’Orsay-Maison de Victor Hugo, 1998.

1. Voir par exemple les portraits réalisés par le peintre Devéria, les sculpteurs David d'Angers et Jean Duseigneur.

2. Le frère d'Auguste Vacquerie avait épousé Léopoldine. La mort tragique du couple en 1843 a resserré les liens avec la famille Hugo, chez qui Auguste habite durant ses années d'exil.

Stéphanie CABANNE, « Victor Hugo artisan de sa légende », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 26/02/2026. URL : http://histoire-image.org/etudes/victor-hugo-artisan-sa-legende

Lien à été copié

Découvrez nos études

Baudelaire photographié par Nadar

Nadar, dessinateur, caricaturiste, journaliste et romancier devient un des photographes les plus courus de la capitale en ouvrant un atelier rue…

Chateaubriand

En avril 1800, François-René, vicomte de Chateaubriand (1768-1848), émigré en 1792, quitte l’Angleterre et rentre en France après avoir publié l’…

Le grand retour du comique théâtral

Au cours du XIXe siècle, l’essor de la bourgeoisie et l’influence de ses mœurs sur le reste de la société suscitent la dérision de…

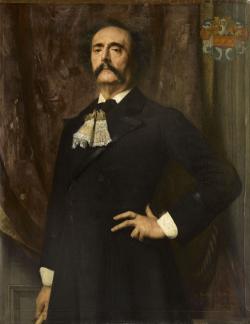

Jules Amédée Barbey d’Aurevilly (1808-1889)

Issu d’une famille anoblie en 1756, Barbey d’Aurevilly, né à Saint-Sauveur-le-Vicomte dans un milieu très royaliste, baigna dès l’enfance dans les…

Victor Hugo artisan de sa légende

Depuis l’Antiquité, la représentation de l’écrivain ou du poète a mis en avant son importance dans la société et illustré ses…

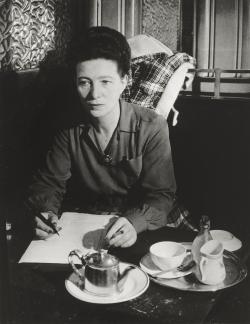

Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre

Le 25 août 1944, Paris est officiellement libéré. En dépit de la…

Voltaire nu ou le Vieillard Idéal

François Marie Arouet dit Voltaire (1694-1778) est le philosophe des Lumières par excellence. Son succès littéraire public débute grâce aux pièces…

George Sand, grand homme de lettres et bonne dame de Nohant

Aurore Dupin de Francueil est née en 1804 d’un officier de l’armée impériale, descendant d’un…

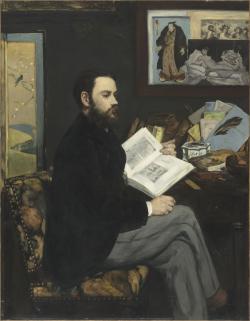

Zola, écrivain et ami des peintres

Considéré comme le peintre de la rupture avec la peinture officielle au milieu du XIXe siècle, Manet n’a qu’une célébrité de scandale…

La pensée moderne face au catholicisme

Les années 1890 – « l’après-Jules Ferry » – voient se multiplier les dissonances au sein de la République. Les…

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel