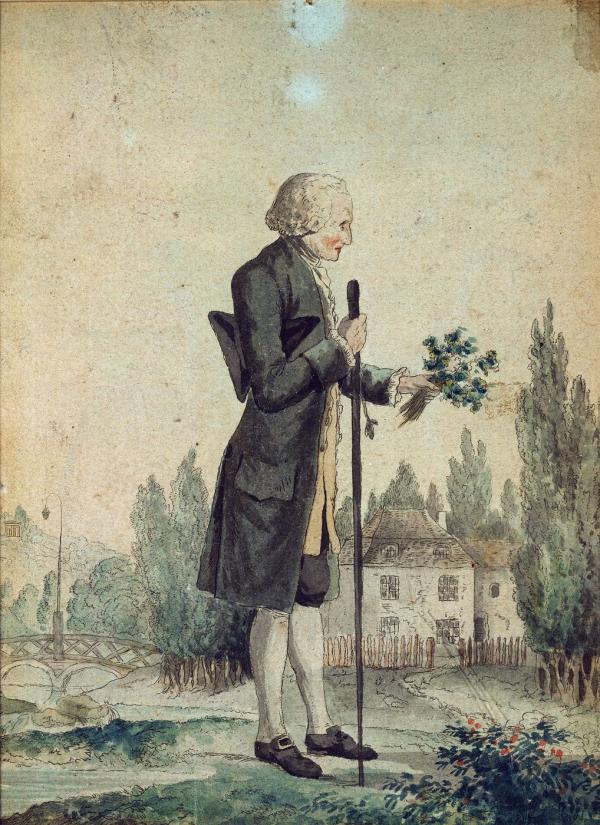

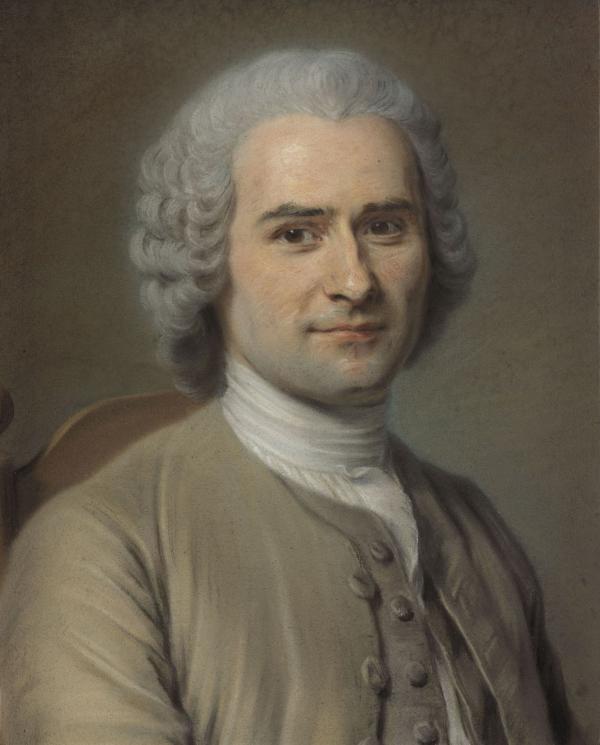

Jean-Jacques Rousseau herborisant

Lieu de conservation : musée Carnavalet – Histoire de Paris (Paris)

site web

Date de création : Vers 1778

Date représentée : Juin 1778

H. : 16,7 cm

L. : 12,5 cm

Graveur : Moreau le Jeune.

Dessinateur : Mayer.

Estampe coloriée

Domaine : Estampes-Gravures

© CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet – Histoire de Paris

G.21034

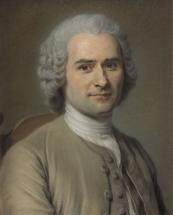

Jean-Jacques Rousseau

Date de publication : Janvier 2013

Auteur : Myriam DENIEL TERNANT

Ermenonville, le calme après la tempête

Fin mai 1778, à l’invitation du marquis de Girardin, Rousseau et son épouse Thérèse quittent leur modeste appartement de la rue Plâtrière à Paris pour le domaine d’Ermenonville, à dix lieues au nord de la capitale, aménagé au goût de Jean-Jacques. Le parc, entre nature et décor architecturé, s’inspire de l’œuvre de Rousseau : lac, table des mères, autel de la rêverie, banc de Julie… Tout renvoie aux œuvres de Jean-Jacques, et tout y invite à la promenade, aux joies simples des leçons de musique données aux enfants du marquis.

Un précédent dessin de l’Alsacien George-Frédéric Meyer, ou Mayer, datant de 1778, le montre d’ailleurs doté d’un bâton et d’un bouquet, tenant par la main un petit garçon, en compagnie du couple Girardin. L’endroit constitue un havre de paix en cette fin de vie tardivement apaisée, après le déchaînement des passions suscitées par sa rivalité avec Voltaire et surtout L’Émile ou De l’éducation. Le parlement comme l’archevêque de Paris avaient en effet condamné l’ouvrage, poussant son auteur à un double exil à Genève puis à Londres.

Un portrait d’après nature.

Les Confessions affirment d’emblée leur vocation portraitiste en prétendant faire « le seul portrait d’homme peint exactement d’après nature et dans toute sa vérité ». Or, cette estampe est fidèle car elle est l’une des versions réalisées à partir du dessin de Mayer, professeur de dessins des enfants Girardin chez qui l’auteur réside.

Il y représente une scène d’une grande sérénité. La palette de l’aquarelle décline paisiblement un camaïeu de teintes grises, vertes et brunes. Au premier plan est figuré un Rousseau aux traits légèrement tirés, âgé, mais digne. Le portrait mêle élégance et simplicité de la tenue. Celle-ci se compose de bas blancs immaculé, d’une chemise claire, d’une culotte et d’une redingote sombres. Le tricorne, chapeau très en vogue au XVIIIe siècle, est coincé sous le bras droit et permet de mettre en évidence une perruque poudrée. Les souliers à boucle, les joues et les lèvres rehaussées de rouge sont autant d’éléments qui illustrent une discrète coquetterie.

En revanche, d’autres détails plaident en faveur d’une activité simple : Rousseau s’appuie de sa main droite sur un bâton de marche, allié du promeneur solitaire, tandis que la main gauche tient un bouquet de fleurs, sans doute des pervenches. Le philosophe se détache sur un paysage champêtre qu’il scinde en deux en son milieu. A sa gauche, l’eau prédomine sous les formes d’une rivière, enjambée par un pont en bois auquel il tourne le dos. A sa droite, dans un écrin d’arbres tels que des peupliers, on distingue une demeure aux volets qui semblent clos.

« Ici repose l’homme de la nature et de la vérité »

Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, on ne dissocie pas le jugement sur l’œuvre du jugement sur le modèle. Dès lors, réaliser un portrait revient à cerner une personnalité, un tempérament, un moment. Or, Rousseau succombe d’une apoplexie le 2 juillet 1778, et Mayer le suit de près, puisqu’il s’éteint en 1779. Le dessin qui sert de support à l’estampe a donc été réalisé dans un temps très court, selon toute logique après la mort du philosophe. La peinture, quant à elle, date vraisemblablement des années suivantes. L’atmosphère paisible de l’image traduit dès lors l’implicite d’une mort imminente et bienvenue dans cet éden naturel, précurseur des paysages romantiques.

L’image évoque les dernières œuvres de Rousseau, entre Rêveries et Confessions. Comme pour achever le cycle d’une vie, le bouquet de pervenches fait ressurgir le bonheur fugace de cette découverte florale avec Mme de Warens aux Charmettes, de sa redécouverte avec M. de Peyrou à Cressier, décrite avec une tendre nostalgie dans les Confessions publiées en 1782. Ainsi le botaniste amateur semble-t-il adresser ces fleurs à lui-même, les élevant vers le bosquet de peupliers où il est enterré et qui devient très vite un lieu de célébration posthume. D’un prix modique, accessible à tous, l’estampe elle-même incarne ce rousseauisme populaire en pleine expansion.

COTTRET Monique et Bernard, Jean-Jacques Rousseau en son temps, Paris, Perrin, 2005, éd de poche, Tempus, 2011.

DAUMAS Maurice, Images et sociétés dans l’Europe moderne, XVe-XVIIIe siècles, Paris, A. Colin, 2000.

Rousseau, Révolution, Romantisme, République, L’image de Jean-Jacques Rousseau, Chambéry, Genève, musée savoisien, musée d’art et d’histoire, 1990, Mireille Védrine « La faute à Rousseau », p.19-22.

Myriam DENIEL TERNANT, « Jean-Jacques Rousseau », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 16/02/2026. URL : http://histoire-image.org/etudes/jean-jacques-rousseau

Lien à été copié

Découvrez nos études

L’Affaire Calas

L’affaire Jean Calas commence le 13 octobre 1761, lorsque ce négociant protestant…

Jean-Jacques Rousseau

Fin mai 1778, à l’invitation du marquis de Girardin, Rousseau et son épouse Thérèse quittent leur modeste…

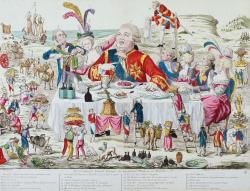

Louis XVI en Gargantua attablé

La caricature politique, sous la forme d’une gravure associée souvent à…

Émilie du Chatelet, femme de science et intellectuelle

Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, marquise du Châtelet, fut au XVIIIe…

La Révolution et l'Église en 1791

Au début de la Révolution le catholicisme apparaît comme la religion nationale ; partout des…

Portrait en pied de Louis XV

Datant du début des années 1760, cette huile sur toile de belle taille, intitulée Louis XV, est due à l’atelier de Louis-…

Denis Diderot

Denis Diderot (1713-1784) est surtout connu et célébré pour avoir dirigé avec d’Alembert (1717-1783), au milieu du XVIIIe siècle, la…

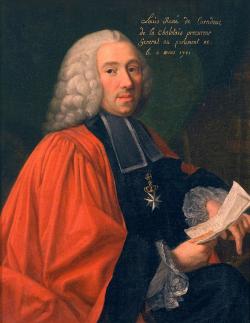

La Chalotais, symbole de la lutte contre le despotisme ministériel sous Louis XV

À l’issue de la désastreuse guerre de Sept Ans (…

L'incendie de Rennes

Le 23 décembre 1720, en début de soirée, un incendie prend pour cadre la ville de Rennes, chef-lieu d’…

Catherine II, un despote éclairé face à la Révolution française

Depuis 1762, Catherine II règne en autocrate (unique détentrice d’un pouvoir…

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel