Découvrez les études liées au mot-clé Commune de Paris (1871)

Du 18 mars au 25 mai 1871, Paris et sa population s'insurgent contre le gouvernement de la IIIe République présidé par Adolphe Thiers.

Après les souffrances subies par le peuple de Paris pendant le siège de Paris (septembre 1870-janvier 1871), l'armistice signée le 28 janvier 1871 est vécue comme une trahison par la capitale. L'entrée des Prussiens dans Paris le 1er mars est une humiliation pour ses habitants. La sociologie de Paris diffère de la province : la ville, en pleine croissance, est peuplée d'ouvriers, souvent politisés, affiliés pour certains à la Ière Internationale. La population républicaine se méfie de l'Assemblée conservatrice élue le 8 février 1871, le régime pourrait évoluer vers une nouvelle rénovation monarchique. Thiers et l'Assemblée décident de mesures qui fâchent les Parisiens : la solde des gardes nationaux est supprimée, le moratoire sur les loyers et les commerces est abolie. Enfin, l'Assemblée s'installe à Versailles et non à Paris.

Provocation ultime, Thiers décide de désarmer Paris : il veut récupérer les 250 canons de la Garde nationale que Paris a payés par souscription lors du siège, entreposés sur les collines de Montmartre et Belleville. La troupe est envoyée sur Paris le 18 mars mais se heurte à une foule, dont des femmes comme Louise Michel, les soldats refusent de faire feu et pactise avec les Parisiens. Les généraux Lecomte et Thomas sont fusillés.

Le 18 mars 1871 marque le début de l'insurrection de la Commune de Paris. Thiers et le gouvernement quittent Paris avec une partie des fonctionnaires et environ 100 000 habitants, pour la plupart des bourgeois.

Tandis que des barricades se montent dans la capitale, le Comité central de la Garde nationale s'installe à l'Hôtel de Ville et organise les élections municipales le 26 mars qui forme la Commune de Paris en références à celle constituée sous la Révolution française. Les élus sont pour la plupart républicain d'obédiences diverses : des blanquistes, des socialistes (Eugène Varlin, Édouard Vaillant), des internationalistes, des indépendants, des artistes (Jean-Baptiste Clément, Gustave Courbet, Jules Vallès). La Garde nationale s'organise en fédération et les les soldats prennent le nom de fédérés.

La Commune de Paris tente de rallier à sa cause les grandes villes de France : Lyon, Saint-Etienne, Le Creusot, Toulon et Marseille, mais les insurrections provinciales tournent à l'échec et sont rapidement réprimées. Paris est seule face aux Versaillais.

La Commune organise des commissions qui font oeuvre sociale : le moratoire sur les loyers est prolongée, le travail de nuit des boulangers est interdit, les amendes et retenues sur salaire sont abolies, la journée de 10 heures est adoptée. La laïcité et la gratuite de l'enseignement est consacrée, la séparation de l'Église et de l'État acquise. Des mesures symboliques sont également prises comme la destruction de la colonne Vendôme, symbole de l'autoritarisme impérial.

Cependant la Commune de Paris doit faire face à un nouveau siège : celui des Versaillais. Son armée est très hétéroclite, composée essentiellement de gardes nationaux qui ne sont pas des militaires de métier. Son armement est insuffisant.

L'armée des Versaillais est rassemblée au camp de Satory sous la direction de Mac Mahon, les soldats libérés par les Prussiens viennent la grossir.

Le 5 avril, Monseigneur Darboy, archevêque de Paris et d'autres ecclésiastiques sont arrêtés et retenus comme otage par la Commune de Paris. Elle proteste contre les exécutions des prisonniers par les Versaillais. Elle propose ensuite de libérer Monseigneur Darboy en échange d'Auguste Blanqui, prisonnier. Puis le 14 mai 1871, elle propose de libérer 74 otages contre la libération du seul Blanqui, mais Thiers refuse toute négociation.

Les Fédérés ont fait plusieurs sorties sans succès, un Comité de Salut public est instauré le 1er mai pour face à la situation militaire désespérée de la Commune, les Versaillais ayant renforcés leur pression en s'emparant de plusieurs forts.

L'assaut final commence le 21 mai 1871 : les troupes versaillaises conduites par les généraux Mac Mahon et Galliffet entrent dans la ville pour la reprendre aux insurgés. C’est le début de la « Semaine sanglante ». Les communards incendient la capitale pour retarder l'avancée des soldats, les combats de rue sont acharnés, les barricades s'hérissent dans tout Paris. Aux massacres commis par les Versaillais, les communards répondent le 24 mai par l'exécution de 6 otages, dont Monseigneur Darboy.

Le 25 mai, les derniers combats se concentrent au nord-est de Paris : le cimetière du Père-Lachaise est le dernier lieu des combats : camp retranché improvisé où 200 Fédérés se replient, tandis les Versaillaises les bombardent depuis la butte Montmartre. Faute de munitions, les derniers communards combattent à l'arme blanche. Les 147 survivants faits prisonniers sont fusillés contre le mur est de l’enceinte du cimetière, connu désormais comme le Mur des Fédérés. C'est la fin de la Commune de Paris

Une répression implacable s'abat sur les communards : on compte entre 10 000 et 30 000 morts, des milliers de prisonniers sont parqués en divers lieux improvisés à Versailles. La justice militaire est en charge de juger ces femmes et ces hommes. Pendant 4 années consécutives, 24 conseils de guerre siègent pour instruire les procès de presque 35 000 hommes, plus de 800 femmes et 538 enfants. Des condamnations à mort prononcées, seules une vingtaine seront exécutés, en revanche, des milliers d'insurgés sont déportés en Nouvelle-Calédonie, dont Louise Michel et Henri Rochefort. Des centaines de communards ont réussi à s'enfuir, comme Jules Vallès.

La répression a durablement affaibli le mouvement social en France et accentué le fossé entre la province et la capitale.

La loi d'amnistie de 1880 permet aux déportés et aux exilés de revenir en France.

La Barricade ou l'Attente en 1871, André Devambez © GrandPalaisRmn (Château de Versailles) / Franck Raux

Toutes les études

Le mur des Fédérés

À la fin de la « Semaine sanglante », le samedi 27 mai 1871, les troupes versaillaises parviennent à investir le cimetière du…

Le mur des Fédérés

À la fin de la « Semaine sanglante », le samedi 27 mai 1871, les troupes versaillaises parviennent à investir le cimetière du…

Ruines du palais des Tuileries - 1871

Le 19 juillet 1870 éclatait la guerre franco-prussienne. La rapide défaite des armées françaises en 1871, l’effondrement du Second Empire et les…

Adolphe Crémieux, grand législateur de la IIIe République

Isaac-Moïse Crémieux (Nîmes, 1796-Paris, 1880) mena une importante carrière de juriste et d'homme politique. Avocat, à Nîmes puis à Paris, à…

L'Hôtel de ville de Paris : du lieu des révolutions à celui des célébrations

De 1789 à 1794, l’Hôtel de Ville a abrité le Comité de salut public. En juillet 1830, la…

L'Hôtel de ville de Paris : du lieu des révolutions à celui des célébrations

De 1789 à 1794, l’Hôtel de Ville a abrité le Comité de salut public. En juillet 1830, la…

L'Hôtel de ville de Paris : du lieu des révolutions à celui des célébrations

De 1789 à 1794, l’Hôtel de Ville a abrité le Comité de salut public. En juillet 1830, la…

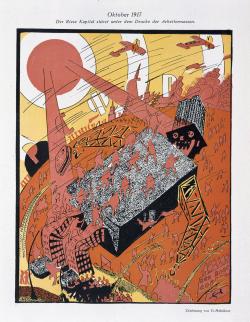

L’affiche, arme fatale de la guerre civile russe

Les bolcheviks ont pris le pouvoir grâce à un habile coup d’État, mais il leur reste une nation entière à…

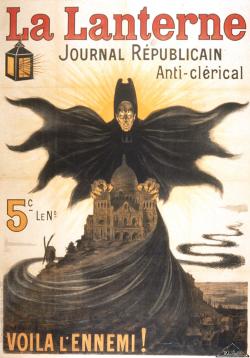

Le Mouvement anticlérical à la veille de 1905

La France de la première décennie du XXe siècle est en proie à de nombreuses…

Les obsèques de Louise Michel

Le 9 janvier 1905, Louise Michel mourait d’une congestion pulmonaire à Marseille où elle s’était rendue pour donner l’…