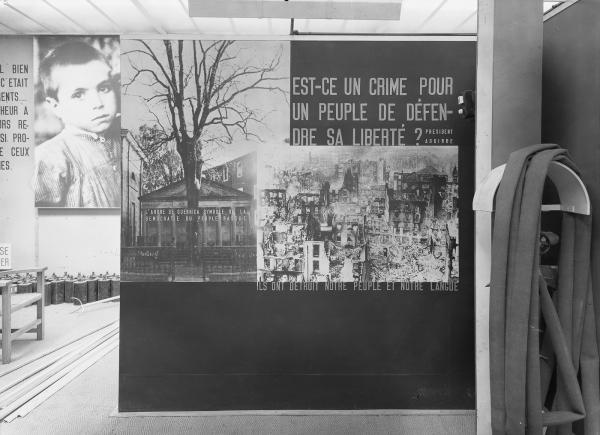

Pavillon Espagnol, Paris, 1937. Panneau sur le massacre de Guernica

Auteur : KOLLAR François

Lieu de conservation : médiathèque du Patrimoine et de la photographie (MPP)(Charenton-le-Pont)

site web

Domaine : Photographies

Ministère de la Culture - Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, Dist. RMN - Grand Palais / François Kollar (C) RMN - Gestion droit d'auteur François Kollar

17-638834 / 71L13586

L’Exposition universelle de 1937

Date de publication : Janvier 2019

Auteur : Alexandre SUMPF

Miró et le pavillon espagnol de l’Exposition universelle de 1937

Du 25 mai au 25 novembre 1937, « l’Exposition internationale des Arts et des Techniques appliqués à la Vie moderne » se tient à Paris. À l’occasion de ce que l’on appelle plus communément l’Exposition universelle, le public peut découvrir les pavillons de plus de 50 pays qui sont installés dans l’ouest de la capitale (jardins du Trocadéro, Champ-de-Mars, esplanade des Invalides et pont de l’Alma).

Au-delà de l’imposant face à face entre le pavillon de l’Allemagne nazie et celui de l’URSS stalinienne (respectivement couronnés d’un aigle agressif et de la fameuse sculpture représentant un couple de kolkhoziens brandissant la faucille et le marteau), le contexte politique attire également l’attention sur le celui représentant la Seconde République espagnole de plus en plus menacée par l’avancée des nationalistes du général Franco. Alors que la guerre civile qui a commencé en juillet 1936 fait rage dans différentes parties du pays, plusieurs artistes répondent favorablement à la demande du gouvernement et participent à un pavillon résolument anti franquiste, conçu comme une entreprise de légitimation, d’affirmation et de résistance.

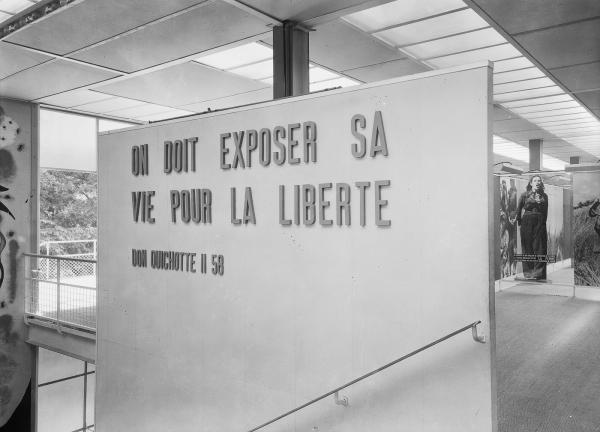

À l’instar de Picasso (avec Guernica), de González (avec La Montserrat) ou de Calder (avec La Fontaine de Mercure), Joan Miró (1893-1983) propose une grande toile, intitulée Le Faucheur. Aux côtés de ces œuvres magistrales, le pavillon dessiné par Luis Lacasa et Josep Lluís Sert contient également des sculptures, des gravures, des dessins et des films, ainsi que de nombreuses installations expressives mais plus simplement pédagogiques, comme le Panneau sur le massacre de Guernica et le Panneau sur l’agriculture espagnole ou encore un ensemble de plusieurs citations ornant les murs, parmi lesquelles Escalier d’entrée de l’exposition.

Au pays de Don Quichotte

Panneau sur le massacre de Guernica, Escalier d’entrée de l’exposition et Panneau sur l’agriculture espagnole ont toutes trois été prises en 1937 par François Kollar (1904-1979). Le photographe français d’origine hongroise et tchèque a en effet réalisé une série de clichés sur le pavillon espagnol pour le compte de la presse écrite.

Escalier d’entrée de l’exposition montre une citation de Don Quichotte (II, 58) « On doit exposer sa vie pour sa liberté » qui figure en lettres majuscules dorées collées sur le mur blanc qui borde l’escalier par lequel le visiteur pénètre dans le pavillon. Ici invisible, une autre citation de Don Quichotte (I, 31) « Il n’y a vilain qui tienne parole s’il trouve son compte à la tenir » lui fait face de l’autre côté du même escalier, perpendiculairement au Faucheur de Miró qui occupe la troisième paroi (en face de l’escalier en descendant).

Ensemble d’inscriptions et de photographies, Panneau sur le massacre de Guernica constitue un ensemble assez disparate consacré au bombardement de la ville basque qui a eu lieu le 26 avril 1937. À gauche, une image représentant un jeune enfant victime des combats est accompagnée d’un texte (partiellement coupé ici) évoquant la douleur de ses parents et l’injustice de sa mort. Au centre, une photographie de « l’arbre de Guernica, symbole de la démocratie du peuple basque » (inscription sur la photographie elle-même). À droite, une citation de José Antonio Aguirre, président du gouvernement autonome du Pays Basque depuis le 7 octobre 1936 « Est-ce un crime pour un peuple de défendre sa liberté ? » surmonte un cliché montrant les ruines de la cité, cliché sous lequel on lit une dernière phrase : « Ils ont détruit notre peuple et notre langue ».

Tout aussi composite, Panneau sur l’agriculture espagnole comporte la photographie (à gauche) d’un paysan travaillant à mains nues dans les champs de blé et (à droite) une illustration dessinée qui en montre un autre, juché sur une sorte de charrue tirée par un cheval. Là aussi, un texte est imprimé à même l’image, qui explique que « l’agriculture espagnole reposait sur : » (en haut) « des salaires misérables » (à gauche, s’ensuit une description plus complète des conditions de travail) et « une répartition inique de la terre ». Une répartition illustrée par le dessin assez enfantin de bonshommes quantifiant la proportion de la population (1 %, 11 %, 21 %, 27 %, 40 %), rapportée à celle de la terre possédée (de 43,7 % à « rien du tout »).

Un emblème de l’Espagne républicaine

Comme d’autres nations participant à l’événement, le gouvernement de l’Espagne républicaine envisage son pavillon à l’Exposition universelle comme un moyen de promouvoir une certaine « identité ». À travers les différentes réalisations qui y sont exposées, il s’agit de montrer au monde une sorte d’emblème actualisé du pays tout en interpellant le public sur sa situation immédiate présentée comme tragique et injuste. Et de convaincre, peut-être, d’épouser sa cause d’une manière ou d’une autre.

Le pavillon espagnol se caractérise tout d’abord par son audace et sa modernité. Simple, fonctionnelle et finalement assez modeste, l’architecture du bâtiment de verre composé de trois étages reliés par des escaliers et des rampes latérales (que l’on peut apercevoir sur Escalier d’entrée de l’exposition) fait montre d’une grande originalité architecturale. De même, le choix d’artistes avant-gardistes comme Picasso, Buñuel ou Miró correspond-t-il à la volonté de se démarquer positivement par un certain rayonnement culturel et intellectuel.

Pays des arts les plus créatifs et de l’innovation, l’Espagne républicaine serait également (et corollairement) un lieu de progrès technique, social et politique, comme le suggère plus modestement le Panneau sur l’agriculture espagnole. En abolissant des pratiques à la fois archaïques, iniques et indignes, le nouveau régime mettrait son peuple sur la voie de la justice et de la prospérité.

Mais la République, c’est aussi la « démocratie » et la « liberté » sur lesquelles les nationalistes et de leurs alliés fascistes (« Ils ») font planer une menace mortelle, ainsi que le rappelle avec émotion le Panneau sur le massacre de Guernica. Une démocratie d’ailleurs ouverte et respectueuse des identités régionales (référence au « peuple » et à la « langue » basque), à l’inverse des nationalistes qui veulent gommer et éradiquer ces dernières.

Empruntant à la littérature (en choisissant cette fois la référence plus classique et plus consensuelle de Don Quichotte visible sur Escalier d’entrée de l’exposition), la citation qui marque le début de la visite fait écho à l’actualité, qui replace la lutte urgente de ceux qui « exposent leur vie » pour défendre la liberté et la République dans un héritage plus ancien et plus universel. Fidèle à ces valeurs imprescriptibles, les combattants anti fascistes (actuels ou à venir) doivent ainsi livrer une bataille juste contre ceux qui « détruisent » ou tuent.

DUPIN, Jacques, Joan Miró, Paris, Flammarion, coll. « Grandes monographies », 1993.

Exposition internationale. Paris, 1937 : Arts et techniques dans la vie moderne. Le Guide officiel, mai-novembre, Paris, Éditions de la Société pour le développement du tourisme, 1937.

MIRO, Joan, Écrits et entretiens, Paris, Daniel Lelong, 1995.

HERMET, Guy, La guerre d'Espagne, Paris, Seuil, « Points histoire », 2017.

VILAR, Pierre, Histoire de l’Espagne, Paris, PUF, 1996.

Alexandre SUMPF, « L’Exposition universelle de 1937 », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 19/02/2026. URL : http://histoire-image.org/etudes/exposition-universelle-1937

Lien à été copié

Découvrez nos études

Le Chômage à Paris et à Lyon en 1831

L’arrivée de Louis-Philippe au pouvoir en juillet 1830 suscite le ressentiment des républicains, très vite doublé de la question…

Le Métropolitain, un enjeu capital

Entre 1861 et 1900, la représentation du métropolitain de Paris est passée de la gravure reproduisant les plans…

La crise de 1929 en France

Si la France sembla tout d’abord épargnée par la crise économique qui frappa de plein fouet les États-Unis…

L’ethnographie-spectacle

Les échantillons de peuples exotiques présentés au Jardin d’acclimatation à partir de 1877 faisaient l’objet…

Médaille de l'Exposition Universelle de 1878

Cette médaille a été réalisée par Eugène André Oudiné (1810-1887), l’un des plus importants…

Février et juin 1848

Le 24 février 1848, Louis-Philippe, qui régnait depuis la révolution de juillet 1830, abdique. Sur la place de la Bastille, Charles Lagrange,…

L’Exposition universelle de 1937

Du 25 mai au 25 novembre 1937, « l’Exposition internationale des Arts et des…

La Saint-Barthélemy (24 août 1572)

Cette gravure en taille-douce évoque le massacre des protestants parisiens d’août 1572. Il y a, à l’époque…

Le Défilé du 11 novembre 1944 sur les Champs-Élysées

À partir de 1944, la reconquête du territoire national s’accompagne de la production et de l’émission d’images des succès…

La Grande Galerie abandonnée

En septembre 1939, le photographe Marc Vaux (1895-1971) réalisa un reportage au musée du…

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel