L'orchestre de la station Radio-Luxembourg.

Auteur : ANONYME

Lieu de conservation : L’Illustration (Paris)

© L'illustration - droits réservés

Le grand divertissement radiophonique ou la naissance d'un nouveau loisir

Date de publication : Octobre 2005

Auteur : Philippe TETART

L’invention des programmes

Au cours des années 1930, les temps d’antenne des stations de radio sont multipliés par deux à trois. Cette évolution entraîne une diversification des programmes et l’affirmation subséquente de la notion d’émission thématique (information, jeux, concerts, variétés, opérettes, théâtre, dramatiques, émissions éducatives, etc.). Dans ce domaine, les postes privés sont plus innovants que ceux du réseau d’État. On leur doit le lancement de la plupart des formules à succès de l’époque, notamment La Famille Duraton (Radio-Cité), La Course au trésor et Les Incollables (sur le Poste-Parisien, la première étant animée par Pierre Dac), les Radio Crochet (de Radio-Cité et de Radio-Toulouse) ou encore le Bar des Vedettes (Radio-37).

L’art et le coût de la grille…

Ce corpus photographique illustre deux aspects de l’histoire des stations privées des années 1930. La pause publicitaire de l’orchestre Radio-Luxembourg montre qu’en matière de recrutement (musiciens, animateurs, speakers, techniciens) et de développement des infrastructures (studios, auditoriums, salles de concert, etc.), les postes privés investissent de fortes sommes pour satisfaire aux exigences de grilles étoffées requérant une professionnalisation accrue de leurs concepteurs, réalisateurs et acteurs (dont les orchestres).

S’agissant de la professionnalisation et des animateurs les plus en vue, le cas de Saint-Granier permet de souligner qu’à la fin des années 1930 le succès de la radio est aussi celui de ses animateurs vedettes. Vu l’âge de la radio, ils ont le plus souvent une formation autre que radiophonique. C’est le cas de Saint-Granier, ancien journaliste, auteur de théâtre et chanteur qui collabore aussi à La Famille Duraton, feuilleton radiophonique culte de Radio-Cité, lancé en 1936 avec les journalistes Jean-Jacques Vital et Lise Élina (et la comédienne et speakerine Yvonne Galli, absente sur la photo). On les voit ici en compagnie de Maurice Chevalier, qu’ils viennent d’interroger dans le cadre de l’émission. La radio recrute aussi parmi les vedettes du music-hall. Ainsi Jean Nohain, avocat, journaliste et auteur de chansons à succès (dont le fameux Couchés dans le foin, 1936), lance-t-il entre autres Benjamin (1929), qui deviendra une émission enfantine phare de la station FL. De même, la chanteuse et compositrice Mireille, que l’on voit ici parmi l’équipe de Benjamin, produit une émission de variétés sur le Poste-Parisien.

Les professionnels d’un loisir de masse

Entre le début des années 1920 et la fin de la décennie suivante, l’histoire de la radio est marquée par sa professionnalisation. À la fin de cette période, la part des émissions « réalisées par des non-professionnels est devenue minime ». La radio est de moins en moins artisanale, ce que l’on discerne bien dans ce corpus photographique illustrant la mise en œuvre de moyens incomparables à ceux des pionnières années sans-filistes, au temps où l’émission et l’écoute relevaient encore de la prouesse. Conjuguée à l’augmentation diversifiée des programmes, à la croissance et à la modernisation de l’équipement des foyers (6 sur 10 sont équipés en 1939), à l’acculturation radiophonique du plus grand nombre (les générations des années 1920 et 1930 naissent avec la radio, tandis que les précédentes durent l’apprivoiser), cette professionnalisation fait que l’écoute de la radio devient le premier loisir des Français, en un temps – celui du Front populaire – où, précisément, leur aspiration aux loisirs grandit et trouve une légitimité dans le débat socio-politique. Plus largement, la radio s’affirme alors comme un moyen de communication de masse, ce que la Seconde Guerre mondiale puis l’après-guerre confirmeront de façon radicale.Christian BROCHANDHistoire générale de la radio et de la télévision en Francetome I « 1921-1944 », Paris, La Documentation française-Comité d'histoire de la radiodiffusion, 1994.Michèle de BUSSIERRE, Caroline MAURIAT et Cécile MÉADEL (dir.)Histoire des programmes et des jeuxParis, Gehra-CHTV-CHR, 1986.Michèle de BUSSIERRE, Caroline MAURIAT et Cécile MÉADEL (dir.)Histoire des publics de la radio-télévisionParis, Gehra-CHTV-CHR, 1994.Agnès CHAUVEAU et Philippe TETARTIntroduction à l’histoire des médiasParis, Armand Colin, 1999.Jean-Noël JEANNENEY (dir.)L’Écho du siècle.Dictionnaire de la radio et de la télévision en FranceParis, Hachette-Arte-La Cinquième, 1999, 2e édition mise à jour, Pluriel, 2001.Cécile MÉADELHistoire de la radio des années trente.Du sans-filiste à l'auditeur.Paris, INA & Anthropos-Economica, 1994.Robert PROTDictionnaire de la radioGrenoble-Bry-sur-Marne, Presses universitaires de Grenoble-INA, 1997.

Philippe TETART, « Le grand divertissement radiophonique ou la naissance d'un nouveau loisir », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 28/02/2026. URL : http://histoire-image.org/etudes/grand-divertissement-radiophonique-naissance-nouveau-loisir

Lien à été copié

Découvrez nos études

Le Thé à l’anglaise

En 1764, lorsqu’il peint Le Thé à l’anglaise servi dans le salon des Quatre-Glaces au palais du Temple à Paris en 1764,…

Biarritz, l’autre côte

Pendant près de cinquante ans (des années 1870 aux années 1920) le photographe Henri Lemoine (1848-1924) a…

Théâtres et cabarets parisiens au XIXe siècle

Au XIXe siècle, la fréquentation des cabarets et des théâtres est un aspect fort important de la culture urbaine, populaire ou petite-…

Le Vélo à la fin du XIXe siècle : un loisir familier et institué

À partir de la fin des années 1880, la bicyclette devient un objet familier, ancré dans les pratiques et…

Les auberges de jeunesse

Cette affiche, créée en mars 1945 par M. Lassalle pour le Mouvement Uni des Auberges de Jeunesse (MUAJ), est conservée…

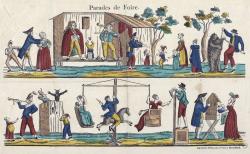

Parades de foire

La fête foraine trouve son origine dans les spectacles des grandes foires marchandes du Moyen Age où baladins,…

Une grande actrice sous le Second Empire

Resté dans la mémoire collective comme une époque de plaisirs (la « fête impériale »), le Second Empire est en…

La sociabilité urbaine au début du XIXe siècle

Si le monde citadin, durant le premier tiers du XIXe siècle, reste encore…

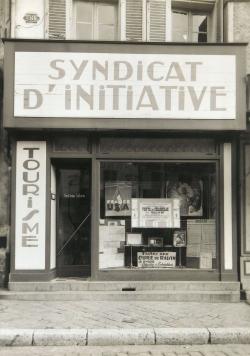

Les premiers syndicats d’initiative

Dans la seconde partie du XIXe siècle, de…

Parcs et jardins parisiens

Les grands travaux menés à Paris par le baron Haussmann, préfet de la Seine de 1853 à 1870, ont modelé un…

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel