I Want You for U.S. Army

Auteur : FLAGG James Montgomery

Lieu de conservation : Smithsonian American Art Museum (SAAM, Washington)

site web

Date de création : 1917

H. : 100,4 cm

L. : 73,8 cm

chromolithographie

Domaine : Affiches

Domaine public © CC0 Smithsonian American Art Museum (SAAM)

1995.84.53

I Want You for U.S. Army

Date de publication : Septembre 2021

Auteur : Alexandre SUMPF

1917, tournant de la Grande Guerre

Paru en juillet 1916, le dessin I Want You for U.S. Army est recyclé en affiche et largement diffusé pendant les dix-huit derniers mois de la Première Guerre mondiale. Son créateur, James Montgomery Flagg (1877-1960), est un illustrateur reconnu qui travaille dans tous les domaines. C’est à ce titre qu’on lui demande de réaliser la couverture d’un numéro de Leslie’s Illustrated Weekly Newspaper (1), qui consacre un dossier à la préparation militaire.

Le thème de la guerre envahit rapidement l’espace visuel américain grâce à l’investissement du gouvernement fédéral. Flagg dessine ainsi plusieurs affiches pour les emprunts de guerre, en réutilisant la figure de l’Oncle Sam ou celle de la Liberté coiffée du bonnet phrygien et vêtue des couleurs nationales. I Want You for U.S. Army sera rééditée à partir de 1941, et Flagg réalisera d’autres affiches sur le même motif : l’appel au patriotisme en temps de guerre a représenté sa seule incursion dans le domaine politique.

Quand son affiche gagne la célébrité au printemps 1917, le conflit a connu en trois semaines un bouleversement d’une ampleur sans précédent, plus décisif encore que l’entrée de l’Italie dans le conflit aux côtés de l’Entente (23 mai 1915) : en Russie, le tsar Nicolas II abdique le 15 mars, et le régime autocratique chute le 16 (2) ; le 6 avril, les États-Unis déclarent la guerre aux puissances centrales (3). L’armée russe est désormais hors d’état de combattre. L’offensive du 14 juillet est un échec ; les soldats refusent de se battre et laissent l’armée allemande s’emparer de Riga en septembre. De l’autre côté du Pacifique, en revanche, l’expérience des deux années précédentes en matière de recrutement des légions polonaises, tchèques et autres, et en matière d’effort industriel permet à l’armée américaine de sélectionner, entraîner et équiper la troupe avec une belle efficacité. Près de 4 millions d’hommes partent ainsi pour le Vieux Continent ; 116 000 n’en reviendront pas, et 200 000 en sortiront blessés.

Une armée de volontaires

Dans un cadre tricolore, interpelle des yeux et du doigt un personnage connu sous le nom d’Oncle Sam, qui personnifie les États-Unis depuis 1812. L’air déterminé et belliqueux, sévère, il porte les attributs traditionnels de l’allégorie de l’Amérique : la jaquette bleue, le gilet blanc, le nœud papillon rouge et l’inévitable haut-de-forme avec les étoiles blanches sur fond bleu symbolisant les États fédérés.

C’est donc la nation qui s’adresse directement aux citoyens de sexe masculin en âge de combattre par un you (« tu ») en rouge, contrastant avec le reste de la question. Ils sont invités à se rendre au centre de recrutement le plus proche (nearest recruiting station), qui apparaissait sur chaque affiche dans l’espace laissé en blanc, tout en bas.

L’artiste a préféré Oncle Sam à une figure connue, alors qu’il s’est ouvertement inspiré de l’affiche britannique montrant lord Kitchener (4) demander « Et toi, t’es-tu engagé ? » (1915). Cependant, il a choisi de s’inspirer de ses propres traits pour dessiner le visage, comme une seconde signature et le symbole de sa mobilisation de patriote.

Naissance du patriotisme américain

Une telle affiche peut étonner si l’on ne sait pas qu’aux États-Unis, la conscription obligatoire n’existe pas, et que seuls des engagés volontaires jugés aptes au combat rejoindront l’armée et partiront finalement pour l’Europe. On peut donc apprécier à sa juste valeur le nombre impressionnant de jeunes hommes ayant répondu à l’appel, surtout que l’opinion était défavorable.

Cette affiche incarne l’effort titanesque de propagande consenti par le gouvernement fédéral et l’armée pour que les actes suivent les paroles. Les illustrateurs se mettent au service de la patrie ; comme d’habitude, ils font de la propagande commerciale. C’est ce que théorisera d’ailleurs le publicitaire Edward Bernays en 1923, dans Crystallizing Public Opinion (Propaganda : comment manipuler l’opinion en démocratie). La répétition et la saturation de l’espace public par l’image, les meetings et le porte-à-porte produisent un effet remarquable sur une génération déjà habituée à se voir orientée dans sa consommation quotidienne.

C’est aussi le premier conflit dans lequel le pays n’a aucun intérêt direct, aucune visée impérialiste – contrairement à 1898 et la conquête de la Floride et de Cuba. Pour la première fois également depuis la guerre civile américaine (5) (1860-1865), soldats du Sud et du Nord, Blancs et Noirs, WASP (6) descendants des premiers colons du XVIIe siècle et immigrés récents se battent côte à côte. Dans les tranchées françaises et belges, une nouvelle nation naît.

CABANES Bruno, Les Américains dans la Grande Guerre, Paris, Gallimard / ministère de la Défense, 2017.

CAPOZZOLA Christopher, Uncle Sam Wants You: World War I and the Making of the Modern American Citizen, Oxford, Oxford University Press, 2008.

HARTER Hélène, Les États-Unis dans la Grande Guerre, Paris, Tallandier, 2017.

1. À l’origine, Frank Leslie’s Illustrated Newspaper. Journal fondé par Frank Leslie (1821-1880) en 1855.

2. La révolution russe éclate en février 1917 ; le tsar abdique en mars. La paix de Brest-Litovsk entre l’Allemagne et la Russie révolutionnaire entre en vigueur le 22 décembre 1917.

3. Ou empires centraux. Cette expression désigne l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie.

4. Lord Kitchener (1850-1916) est un maréchal de l’empire britannique. Lorsque le Royaume-Uni déclare la guerre à l’Allemagne, il est nommé ministre de la Guerre et organise les divisions britanniques qui combattront sur le front français.

5. La guerre civile américaine ou guerre de Sécession (1860-1865) opposa les États du Sud aux États du Nord des États-Unis au sujet de la question de l’esclavage. Vaincus par les États du Nord, les États du Sud abolissent officiellement l’esclavage par un simple amendement de la Constitution.

6. Acronyme de White Anglo-Saxon Protestant, désignant les Blancs américains d’origine anglaise et protestante.

Triple Entente : Ou Entente. Alliance élaborée entre la France, la Grande-Bretagne et la Russie à partir de 1898 pour contrebalancer la Triple Alliance (ou Triplice), formée par l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Italie.

Alexandre SUMPF, « I Want You for U.S. Army », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 01/03/2026. URL : http://histoire-image.org/etudes/i-want-you-u-s-army

Pour en savoir plus sur les États-Unis pendant la Première Guerre mondiale : https://histoire-image.org/fr/albums/etats-unis-guerre

Pour en savoir plus sur l’origine de l’Oncle Sam : https://fr.usembassy.gov/fr/education-culture-fr/les-etats-unis-de-z/oncle-sam/

Pour en savoir plus sur la révolution russe : https://histoire-image.org/fr/albums/revolution-russe

Lien à été copié

Albums liés

Découvrez nos études

Déportation de prisonniers civils pendant la première guerre mondiale : le camp de Holzminden

À leur arrivée en Alsace en 1914, les troupes françaises ont emmené les…

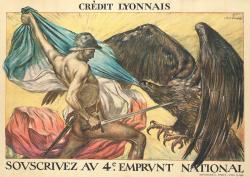

Les emprunts nationaux pendant la guerre de 1914-1918

Durant la Première Guerre mondiale, l’épargne française est mise à contribution par le biais d’emprunts…

Le Mont des Singes (Aisne) après l'apocalypse

Le cliché présenté montre de façon très brute les conséquences des combats qui eurent lieu sur…

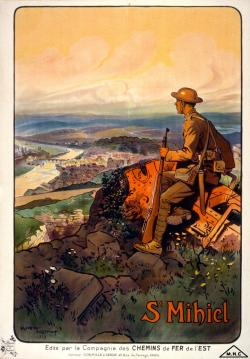

Le Tourisme du souvenir : les Américains en France

L’entrée de la puissance américaine dans la Première Guerre…

Aux Eparges, avril 1915

La guerre de positions, qui succéda rapidement à la guerre de mouvements de l’été et de l’automne 1914, fit perdre tout espoir de gloire. Le…

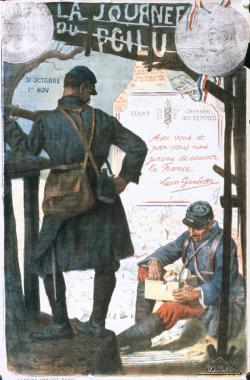

« La journée du Poilu »

L’épisode de la bataille de la Marne, au début du mois de septembre 1914, soude les Français derrière…

Le culte de Pétain

Entre juillet 1940 et août 1944, un très vieil officier de la Première Guerre mondiale a dirigé ce qui restait…

L’Alsace libérée

La terrible défaite de la France en 1870 entraîne la perte de l’Alsace-Lorraine au profit de l’Allemagne.

L’hostilité à la Prusse dans…

Les Zouaves sur tous les fronts

L’histoire des zouaves, unité d’infanterie spécifique au costume reconnaissable entre tous,…

L’Escadrille Lafayette : des soldats pas comme les autres

Pris pour la mémoire et la documentation de l’armée, destinés à la presse et au public ou encore à un…

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel