Signature du Traité de paix le 28 juin 1919 dans la Galerie des Glaces

Auteur : ORPEN William

Lieu de conservation : Imperial War musems

site web

Date de création : 1919

Date représentée : 28 juin 1919

H. : 152,4 cm

L. : 127 cm

Huile sur toile.

Domaine : Peintures

© IWM Art.IWM ART 2856

IWM ART 2856

La signature du traité de Versailles

Date de publication : Septembre 2008

Auteur : François BOULOC

Faire la paix en 1919, une gageure

La conférence de la paix s’ouvre à Versailles le 18 janvier 1919. Deux mois après l’armistice, la question reste entière : comment pacifier l’Europe après un conflit aussi dévastateur ? Boiteux, le règlement des hostilités l’est assurément dès l’origine, car tous les pays entrés en guerre en 1914 ont la conviction de l’avoir faite pour de bonnes raisons. Comme la France, l’Allemagne estime avoir été attaquée. Les dispositions du traité instituant la responsabilité unilatérale de l’Allemagne dans le déclenchement du conflit ne pouvaient être acceptées outre-Rhin. Elle n’est d’ailleurs pas conviée à la table des négociations, procédé alors inédit dans l’histoire diplomatique. Des lignes de faille entre nations victorieuses sont également décelables, ce qui complique encore la situation. La paix prônée par le président américain, le démocrate Woodrow Wilson, s’oppose ainsi à la volonté d’écrasement de l’ennemi héréditaire prévalant côté français. Les Britanniques, fidèles de leur côté à leur souci pluriséculaire d’équilibre des puissances sur le continent, veillent sans relâche à empêcher la France d’obtenir des conditions trop favorables. Ces tensions pèsent lourd sur l’élaboration du traité, et son contenu final est paraphé le 28 juin 1919, cinq ans exactement après l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand à Sarajevo.

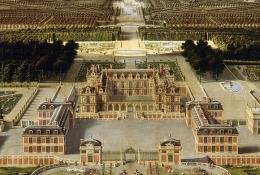

Le tableau de sir William Orpen, peintre accrédité par l’armée anglaise durant le conflit, est un peu l’image d’Épinal de l’événement, maintes fois reproduit dans les manuels scolaires. Sa limpidité immédiate – les plénipotentiaires allemands Müller et Bell signant la mort dans l’âme sous le regard dominateur de Wilson, Clemenceau et Lloyd George en face d’eux – n’est toutefois pas sans dissimuler quelques subtilités. Il semble en effet que, fortement marqué par son expérience de la vie des tranchées, Orpen ait voulu minimiser quelque peu la superbe du trio de dirigeants alliés tel qu’il apparaît. Orpen contrebalance la majesté des gouvernants victorieux en les écrasant sous les hauts plafonds de la galerie des Glaces, qui occupent les trois quarts supérieurs du tableau. Omniprésents, les miroirs n’ont rien à refléter : la salle est vide en face des signataires. Sommés de se battre, les peuples ne sont pas conviés au ballet diplomatique. Que l’artiste, sur ce point, ait pris la peine de reproduire l’inscription « Le Roy gouverne » en haut au centre dit bien le fond de ses interrogations. Dans une continuité directe, son tableau de 1923, To the Unknown British Soldier Killed in France, fera d’ailleurs l’objet d’une vive polémique. Il représentait, au départ, un cercueil enveloppé de l’Union Jack et flanqué de deux soldats à l’allure de spectres, gommés par la suite sous la pression des autorités anglaises. Précision : le lieu choisi par Orpen pour cette scène était aussi le château de Louis XIV…

Un jalon essentiel du XXe siècle européen

Ce traité de Versailles vole en éclats vingt ans et deux mois après sa signature, quand la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à l’Allemagne d’Hitler. Le casus belli, l’invasion de la Pologne par Hitler, découle du texte de 1919 puisque celui-ci avait établi une Pologne indépendante. Mais « le refus des puissances victorieuses de réintégrer les perdants torpilla les maigres chances de paix » (Éric J. Hobsbawm, L’Âge des extrêmes, Bruxelles, Complexe, 1999, p. 60), tant les torts ne pouvaient, au sortir de la Grande Guerre, être endossés par les seuls Allemands. En réalité, le traité de Versailles ne satisfait pas grand monde dès sa signature. Certes, Clemenceau se réjouit de l’attitude de défaite des émissaires allemands : « Moins de superbe au jour de la signature, où les glaces du Grand Roi ne reflétaient plus que les feux follets des grosses lunettes rondes en couronnes de crânes administratifs, où la grimace du visage démentait les vagues gestes d’une courtoisie renfrognée. Un tragique silence. » (Georges Clemenceau, Grandeurs et misères d’une victoire, Paris, Plon, 1930, p. 343). Il n’empêche que les clauses dures du traité, les réparations notamment, ne seront mises en œuvre que très fragmentairement. Quant au projet wilsonien de Société des Nations, il est décrédibilisé par l’absence d’une force armée internationale, puis par le désaveu du Sénat américain en mars 1920. La création par les commissions du traité de paix de nouvelles entités nationales comme la Yougoslavie, loin de pacifier le continent, porte en elle les germes de conflits à venir. Le traité de Versailles apparaît ainsi comme un faux répit dans un siècle de guerres.

Jacques BAINVILLE, John Maynard KEYNES, Les conséquences politiques de la paix, Les conséquences économiques de la paix, Paris, Gallimard, coll. « Tel » (volume double), 2002.

Jean-Michel GAILLARD, « Versailles, 1919 : la paix des vainqueurs », L’Histoire, 232, Mai 1999, S. 76-85.

Georges-Henri SOUTOU, L’or et le sang. Les buts de guerre économiques de la Première Guerre mondiale, Paris, Fayard, 1989.

Pierre VALLAUD, 14-18, la Première Guerre mondiale, tomes I et II, Paris, Fayard, 2004.

François BOULOC, « La signature du traité de Versailles », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 22/02/2026. URL : http://histoire-image.org/etudes/signature-traite-versailles

Lien à été copié

Découvrez nos études

Le Charisme de Hitler

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, rien ne semblait prédestiner Adolf Hitler (1889-1945) à devenir le…

Les Accords de Munich

Parallèlement à la mise en place d’un régime autoritaire en Allemagne lors de son arrivée au…

Rassemblements contre les acquittements de Nuremberg

Le cliché pris en octobre 1946 à Berlin dans la zone soviétique est à situer dans un double contexte que reflètent les deux banderoles sur la…

L'entrée de Napoléon à Berlin

Alors que la quatrième coalition, rassemblant l’Angleterre, la Russie et la Prusse, s’est organisée durant l’année…

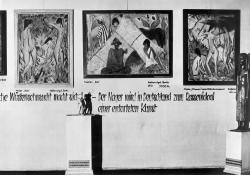

L'exposition d'art dégénéré en 1937

Pris lors de l’exposition Entartete Kunst organisée en 1937 à Munich par les nazis, ce cliché du…

La propagande hitlérienne

Dans les années 1920 en Allemagne, le refus des conditions imposées par les vainqueurs lors du traité…

La signature du traité de Versailles

La conférence de la paix s’ouvre à Versailles le 18 janvier 1919. Deux mois après l’armistice, la question…

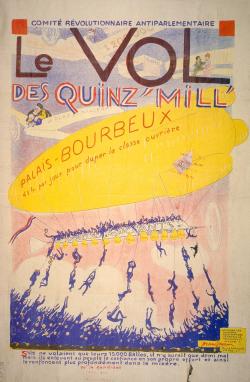

Grandjouan, militant radical

La IIIe République ancre les pratiques démocratiques en France mais est loin de satisfaire les…

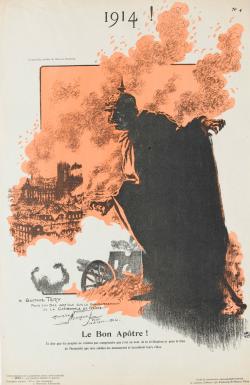

La force d’un mythe : les « atrocités allemandes »

La production iconographique explose lors de la Grande Guerre : le public, abreuvé de photographies et…

La crise de 1929 aux États-Unis et en Allemagne

La prospérité économique que connaissaient les États-Unis dans l’entre-deux-guerres se renversa…

L'interprétation par le peintre lui-même

On la trouvera ici : https://arthistoryunstuffed.com/irish-artists-great-war/

Il entendait souligner l'absence du combattant du rang, qui avait "fait" cette paix, bien plus que ceux qui la signèrent. On trouve également une reproduction du tableau de 1927 et sa version alternative refusée.

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel