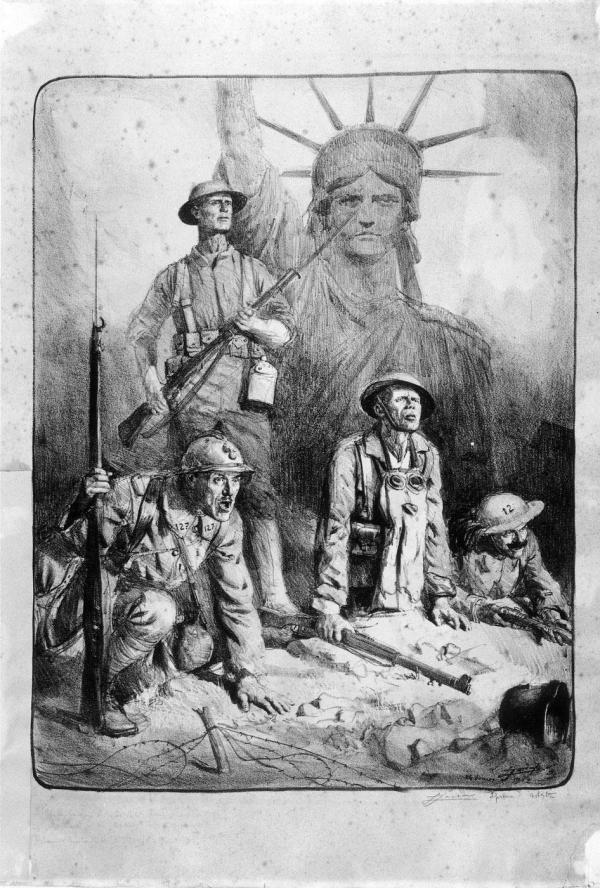

Quatre soldats - un Français, un Anglais, un Italien et un Américain - avec la statue de la Liberté

Auteur : JONAS Lucien

Lieu de conservation : archives départementales du Nord (Lille)

site web

Date de création : 1918

Date représentée : 1917

H. : 71 cm

L. : 54 cm

Dédicace de l'artiste : "Respectueux et cordial hommage à Madame et Monsieur Davaine. A Saint-Amand. 13 septembre 1926".

Titre manuscrit de l'exemplaire de cette lithographie au Musée de l'Histoire contemporaine, F1 83 : La lutte

Domaine : Estampes-Gravures

© Archives départementales du Nord - Cliché J.-L. Thieffry

Musée 422 / 4 FI 30-2789

L’intervention des États-Unis dans la Première Guerre mondiale

Date de publication : Octobre 2003

Auteur : Luce-Marie ALBIGÈS et Marine VASSEUR

L’intervention des Américains

Les Etats-Unis, qui avaient d’abord résolu de rester neutres, en 1914, sont entrés en guerre, le 6 avril 1917, aux côtés de l’Entente (1) – France, Royaume-Uni, Russie – et de ses alliés – Belgique, Serbie, Japon, puis Italie, Roumanie, Portugal, Grèce et Chine. La « guerre sous-marine à outrance » décidée par les Allemands qui torpillent les navires commerciaux neutres et leurs intrigues au Mexique ont précipité les Américains dans l’autre camp. Au printemps 1918, les Allemands dégagés du front de l’Est car les Russes se sont retirés du combat à la suite de la révolution d’Octobre (armistice en décembre 1917 et traité de Brest-Litovsk le 3 mars 1918) peuvent reprendre leurs attaques à l’ouest.

Mais, à partir de mars 1918 principalement, les États-Unis envoient en Europe une armée qui, au moment de l’armistice, dépassera deux millions d’hommes. Sans cette intervention extra-européenne décidée en 1917, l’Entente était surpassée en effectifs et financièrement ruinée. En juin et juillet 1918, la 2e division américaine contribue efficacement à interdire la progression des Allemands vers Paris.

Une fraternité d’armes pour le combat de la Liberté

Cette lithographie de 71 cm sur 54 cm met en scène les quatre principaux alliés de la fin du premier conflit mondial. Tel un génie tutélaire, la statue de la Liberté, offerte par la France pour le centenaire de l’indépendance américaine, domine la composition. Cette Liberté n’a pas les traits féminins de la statue de Bartholdi, mais un visage farouche. Car l’allégorie donne sens à la fraternité d’armes de trois soldats, un français, un anglais et un italien, côte à côte dans une tranchée, et à l’engagement, d’un militaire américain debout, prêt à l’action.

Le bras levé de la statue est coupé par le cadrage, mais la scène de la tranchée, au premier plan, resplendit pourtant en pleine lumière, comme éclairée par son flambeau invisible. Le dessin vigoureux de Lucien Jonas , peintre militaire pendant la guerre de 14-18, figure ici les combattants accrochés à la défense du territoire et brosse différemment, comme une immense apparition émergeant des ténèbres, l’allégorie puissante de la Liberté. La composition et le style distinguent ainsi deux plans, celui de la réalité visible et celui de l’élan épique qui l’anime. Les soldats, tout à leur devoir, scrutent la ligne de front, mais la Liberté regarde le spectateur dans les yeux, faisant appel à sa conscience.

Accroupi au bord de la tranchée, le soldat français, qui porte l’insigne du 127e régiment d’infanterie de Valenciennes, touche de la main le sol sacré de la mère patrie, prêt à bondir. La défense de la terre n’est pas ici une abstraction. Le territoire national est envahi. Des milliers d’hommes se battent quotidiennement pour lui et font corps, vivants ou morts, avec cette terre dans les tranchées. Son fusil posé, le soldat britannique, équipé d’un des premiers modèles de masque à gaz, se dresse courageusement, en compagnon d’armes résolu et sans crainte. Le bersagliero italien occupe une place plus en retrait. Devant eux gît, abandonné, un casque à ergots, utilisé par l’armée allemande à partir de février 1916, signe dérisoire de la proximité de l’ennemi.

Par rapport aux autres belligérants englués dans l’univers des tranchées, le soldat américain coiffé d’un casque se dresse debout, le pied gauche en avant, baïonnette au canon du fusil. Il est cependant l’élément neuf, prêt au mouvement. Aux soldats et aux civils, il apporte l’espérance de la victoire.

La lutte pour la liberté, mystique de guerre

Lucien Jonas a réalisé, en octobre 1917, une autre lithographie intitulée « Hardi les gars, j’arrive », qui présente une composition proche mais non la même conviction. Ici, l’intensité du message réside dans son dépouillement : nos soldats unis combattent sans relâche pour la défense de la liberté ; la situation figée des tranchées peut être renversée par les nouveaux effectifs américains. A l’occasion du 14 juillet 1918, l’artiste montre que le désintéressement héroïque des combattants est animé par la valeur suprême de la Liberté. La statue de Bartholdi, souvent utilisée par les affichistes, symbolise ici à la fois la fraternité des pays issus de révolutions démocratiques et la détermination inébranlable des Alliés née de la justesse de leur cause.

L’artiste témoigne de la conviction exceptionnelle qu’avaient les pays de l’Entente de défendre la liberté. Son dessin éclaire une interrogation profonde : comment la Première Guerre mondiale a-t-elle pu cristalliser un tel phénomène de résistance et de sacrifice de la part de millions de combattants et de civils pendant quatre ans ? Georges Bernanos, ancien combattant lui-même, l’analysera en 1941 (Georges Bernanos, Lettre aux Anglais, 1941) : « Il n’est pas de guerre possible sans une mystique de guerre et c’est le peuple, non la bourgeoisie, qui a donné à la guerre de 1914 sa mystique. C’est finalement contre le nationalisme et le militarisme allemands que se sont élevés nos hommes. » Le peuple de France a cru faire cette guerre, « pour le Droit, la Justice, la paix universelle », pour accomplir « la mission que l’histoire lui aurait confiée, comme tous les combattants l’ont appris sur les bancs de l’école républicaine de Jules Ferry ».

Pierre VALLAUD, 14-18, la Première Guerre mondiale, tomes I et II, Paris, Fayard, 2004.

Georges BERNANOS, Lettre aux Anglais Paris, Gallimard, 1946.

Jean-Baptiste DUROSELLE La Grande Guerre des Français 1914-1918 Paris, Perrin, 1998.

Les Affiches de la Grande Guerre Historial de la Grande Guerre, Amiens, Martelle Editions, 1998.

Mario ISNENGHI La Première Guerre mondiale Paris-Florence, Casterman-Giunti, 1993.

Journal de la France et des Français, chronologie politique, culturelle et religieuse, de Clovis à 2000 Paris, Gallimard, 2001.

Claudine WALLART « Sur une affiche de Lucien Jonas », in Cent images, cent textes, cent ans à Valenciennes, Valentiana, Revue d’histoire des Pays du Hainaut Français n° 25-26, numéro double 1er-2e semestre 2000.

1 - Triple Entente ou Entente : alliance élaborée entre la France, la Grande-Bretagne et la Russie à partir de 1898 pour contrebalancer la Triple Alliance (ou Triplice), formée par l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Italie.

Luce-Marie ALBIGÈS et Marine VASSEUR, « L’intervention des États-Unis dans la Première Guerre mondiale », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 29/12/2025. URL : https://histoire-image.org/etudes/intervention-etats-unis-premiere-guerre-mondiale

Lien à été copié

Albums liés

Découvrez nos études

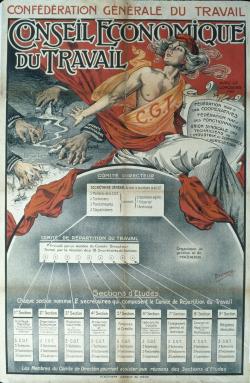

Conseil économique du travail

Lors du premier conflit mondial, la CGT se révèle un partenaire efficace de l'Union sacrée. Forte de cette…

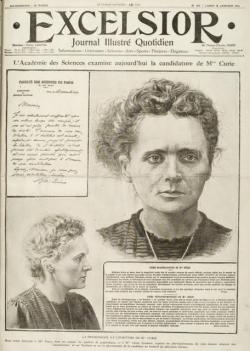

Marie Curie et la presse

Marya Sklodowska est née à Varsovie, en 1867, en Pologne alors partie intégrante de l’Empire russe et décède en…

Felix Nussbaum, un artiste en clandestinité 2/2

À la période au cours de laquelle il peint ce qui est sans doute son dernier tableau, Le Triomphe de la mort,…

La Majorité de Louis XIII

Afin de satisfaire aux ambitions de la reine mère Marie de Médicis, le peintre anversois Rubens, alors au faîte de sa gloire…

Rouget de Lisle composant la Marseillaise

Le 20 avril 1792, la France en révolution entre en guerre contre l’Europe des monarques coalisés. Quelques jours plus tard, le maire de Strasbourg…

Vermeer et la foi catholique

En août 1566, sous l’impulsion de prêcheurs protestants, une vague de destructions d’œuvres d’art…

Les emprunts nationaux de 1916 et 1917

Dès les premières semaines de la guerre, à l’automne 1914, les réserves de…

La Seine et la Marne

Avec l’accession au trône de Louis XIV, une nouvelle politique artistique est mise en place en France. A partir des années 1660, l’un des grands…

Le siège de Lille (septembre-octobre 1792)

Le 20 avril 1792, sur la proposition du roi Louis XVI, l’Assemblée législative déclare la guerre à l’empereur d’Autriche et engage ainsi la France…

L'allégorie sous le Consulat

Après le coup d’Etat des 18 et 19 brumaire an VIII (9-10 novembre 1799), qui transformait la République française, jusqu’alors gouvernement…

Charrrrrrrrlotte

Bonjour,

Je suis en 3ème et votre site m'a beaucoup aidé pour mes oeuvres d'histoires des arts, je n'ai en rien copié votre travail, j'ai juste pris des impressions écrans pour avoir des images de votre animation. Bref, je voulais savoir comment appeler cette oeuvre, enfin le mot est mal choisi, est-ce une peinture ? Est-ce une affiche ? Qu'est-ce enfaite ? Car je l'apprécie, elle est au XXème siècle comme on me le demande donc j'aimerai la prendre mais pour ça il faudrait que je sache ce qu'elle est.

Merci beaucoup d'avance, et merci pour ce site !

Histoire_image

Bonjour,

Merci pour l'intérêt que vous portez à notre site !

L’œuvre présentée ici est une lithographie (c'est une technique qui permet d'imprimer des illustrations en multiples exemplaires).

A bientôt !

Anne-Lise

Lolap

Bonjour,

je voudrais savoir sur l’œuvre de Lucien Jonas, comment l'Allemagne était représenter? Et aussi, je n'ai pas très bien compris ce qu'était une lithographie, j'ai beau avoir lu la définition sa ne m'avance pas

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel