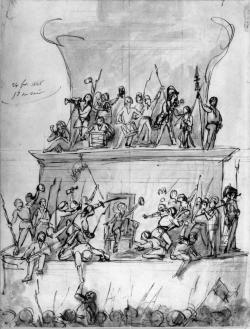

Combat dans la rue Saint-Antoine

Auteur : ANONYME

Lieu de conservation : musée Carnavalet – Histoire de Paris (Paris)

site web

Date de création : Vers 1830

Date représentée : 28 juillet 1830

H. : 27,2 cm

L. : 40,2 cm

Domaine : Estampes-Gravures

© CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris

G.22187

L'ère des barricades, 1827-1851

Date de publication : Novembre 2004

Auteur : Luce-Marie ALBIGÈS

Une époque révolutionnaire

A l’époque où la barricade constitue un sujet nouveau dans la peinture et la littérature, son rôle devient systématique dans les événements politiques. Des insurgés érigent des barricades en 1827, 1830, 1832, 1834, 1839, 1848 (février et juin), 1849, 1851, et c’est alors que le terme acquiert son sens moderne. Sur vingt-cinq ans, toute une génération de jeunes républicains tels que Louis-Auguste Blanqui (1805-1881) ou François-Vincent Raspail (1794-1878) a fait son éducation politique au sommet des barricades en luttant contre les Bourbons et les Orléans, a acquis une maturité dans les combats de la Deuxième République et a été écrasée par le coup d’État de 1851.

1830, par son ampleur et son succès, constitue réellement la révolution des barricades. Pendant les journées des 27, 28 et 29 juillet, leur nombre aurait dépassé 4 000, dans les quartiers populaires de Paris. En février 1848 encore, on compte 1 512 barricades. Entre ces deux révolutions, les soulèvements suscités par des sociétés secrètes de tendance républicaine, comme la Société des Droits de l’Homme, voient l’implantation des barricades dans la ville se reproduire avec une extraordinaire continuité. Ainsi se confirment les remarques des contemporains : les barricades parisiennes réapparaissent comme par magie, au même endroit, d’une insurrection à l’autre.

Combat dans la rue Saint-Antoine. Paris. Gravure d’après Martinet.

Dans les rues étroites du Paris d’alors, une barricade est vite installée : un véhicule mis en travers, quelques arbres ou échelles suffisent à boucher le passage. Les insurgés en complètent l’édification avec des morceaux de bois, des tonneaux et surtout des pavés arrachés à la rue [texte sur les barricades (1)].

Ces constructions improvisées se révèlent des obstacles efficaces pour piéger la force armée dans le combat de rue. Le 28 juillet 1830, les cuirassiers de la garde royale, accablés sous une grêle de tuiles, de pavés, de meubles lancés par les fenêtres ou du haut des toits de la rue Saint-Antoine, renoncent à rejoindre l’Hôtel de Ville. Toute la population participe à cet affrontement. La gravure montre l’efficacité tactique et même comique des meubles et ustensiles en tout genre contre des cavaliers pourtant armés et disciplinés.

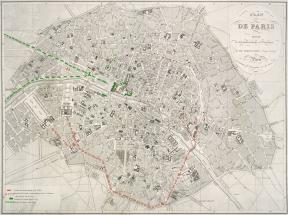

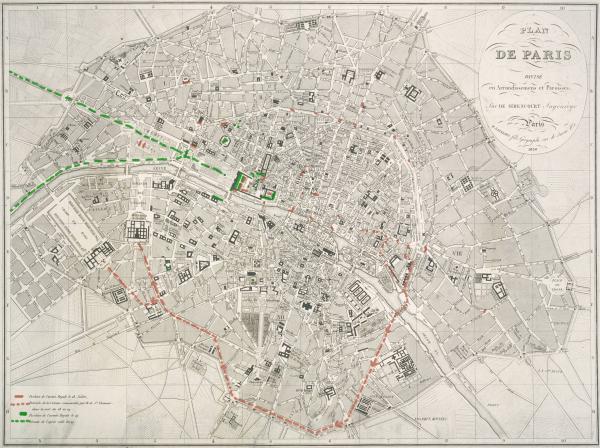

Plan de Paris, 1830

Le tracé en couleur de la déroute de l’armée devant l’insurrection sur le plan de 1830 dresse le bilan stratégique des glorieuses journées de juillet et situe le contexte de combats de rue comme celui de la rue Saint-Antoine. Le 28, les troupes (ici en rouge) divisées en trois colonnes par le maréchal Marmont (très impopulaire depuis sa trahison de 1814), progressent difficilement, dans les petites rues hérissées de barricades, vers plusieurs points stratégiques. Mais derrière elles, les barricades sont relevées. Les troupes sont isolées les unes des autres, parfois encerclées. Marmont s’efforce de les regrouper autour du Louvre, des Tuileries et de la place Vendôme, en espérant l’arrivée prochaine de renforts rappelés de province.

Contre les troupes figurées en vert, les insurgés tentent le 29 de déborder le Louvre à l’ouest, par la rive gauche, et prennent le Palais-Bourbon et la caserne Babylone. Deux régiments stationnés place Vendôme ayant fait défection, des bataillons sont prélevés par Marmont sur les troupes du Louvre pour les remplacer. Les insurgés en profitent pour envahir et mitrailler les cours du palais. Pris de panique, les soldats abandonnent le Louvre et les Tuileries, qui sont mises à sac. Marmont rassemble le reste des troupes sur les Champs-Élysées et se replie sur la barrière de l’Étoile. En trois jours, Paris est entièrement aux mains des insurgés. Le peuple vainqueur s’est affranchi des Bourbons.

La plupart des soulèvements qui suivent ne suscitent pas l’enthousiasme des Parisiens, qui redoutent les combats de rue et les balles perdues. Les barricades sont généralement érigées par des jeunes gens formés dans les sociétés secrètes où se développent les idées républicaines. Ainsi, les habitants de la rue Transnonain ont vu des barricades s’édifier à leur porte, en 1834, sans y prendre part ni pouvoir s’opposer aux menaces des insurgés [texte sur les insurgés (2)]. Ils ne comprennent guère le lien entre des ouvriers en blouse et des étudiants « bien mis » ni leur volonté systématique d’édifier des barricades.

Rue de la Culture Sainte Catherine. Aquarelle de Gobaut. Juin 1848

En juin 1848, on recourt aux barricades par une sorte de réflexe défensif, mais la République proclamée en février nie toute légitimité au soulèvement. L’aquarelle de Gobaut décrit avec précision l’assaut d’une barricade édifiée le 23 juin dans l’actuelle rue de Sévigné (alors rue de la Culture Sainte Catherine), face à l’église Saint-Paul. Les fantassins escaladent la barricade sous les coups de feu tirés des fenêtres. Mais cette fois, l’assaut est présenté du point de vue de l’armée et des gardes nationaux fidèles à l’ordre établi, et non plus du côté des insurgés. C’est la représentation de l’uniforme qui triomphe.

Rue Saint-Maur. Daguerréotypes de Thibault. 25 et 26 juin 1848

Les premières photographies permettent de saisir l’atmosphère des barricades à des moments différents. Le daguerréotype du 25 juin illustre la phase d’attente qui précède l’assaut. On n’aperçoit âme qui vive dans la rue Saint-Maur avant l’attaque, les portes et les volets des maisons sont fermés, les émeutiers sont cachés derrière les barricades qui se succèdent à faible distance dans la rue, au niveau des carrefours. Le 26, après l’attaque du général Lamoricière, les habitants sont sortis et ont ouvert les fenêtres. Le journal L’Illustration publie dès la première semaine de juillet les deux daguerréotypes sous forme de gravure sur bois, usage tout nouveau par la presse d’une « planche daguerréotypée », propre à renforcer aussi l’impression de neutralité de l’information.

Dimension symbolique

Les barricades constituent l’expression concrète et récurrente des soulèvements populaires au cours des deux décennies qui précèdent le Second Empire. Les insurgés, issus de la classe ouvrière ou d’origine bourgeoise, étudiants notamment, formés dans les sections des associations républicaines, trouvent sur les barricades une forme d’action qui abolit temporairement les barrières sociales et favorise leur fraternité idéologique. Dans le souvenir de la révolution de 1830, ils poursuivent l’affirmation de valeurs républicaines, seules capables, à leurs yeux, de fonder une vraie justice sociale.

A la fin de la période, les facteurs technologiques et la détermination des autorités politiques à réagir réduisent l’efficacité et l’intérêt stratégique des barricades. Mais leur dimension symbolique d’éléments d’une tradition révolutionnaire reste ancrée dans les esprits.

La barricade sous la direction d’Alain Corbin et Jean-Marie Mayeur, Actes du colloque des 17-19 mai 1995, Paris, Publications de la Sorbonne, 1997.

Cour des Pairs Affaire du mois d’avril 1834. Procédure. Dépositions de témoins. T. III Les faits de Paris Paris, Imprimerie nationale, 1835.

Cour des Pairs Affaire du mois d’avril 1834. Réquisitoire de M. le procureur général présenté à la Cour le 8 décembre 1834 Paris, Imprimerie nationale, 1835.

1. Les barricades : « Il y avait trois barricades auprès de chez moi, une en travers de la rue Transnonain, formée par une voiture (dite écossaise) renversée, dont j'avais vu dételer les chevaux par un insurgé le pistolet à la main. Cet insurgé avait une redingote brune et un chapeau rond. Il était proprement vêtu, sans cravate, à ce que je crois. La seconde barricade formée par un tricycle fermait la rue de Montmorency du côté de la rue Saint-Martin ; les chevaux en avaient été dételés par les insurgés, parmi lesquels j'en avais remarqué deux très bien mis, en redingote noire et en linge blanc. Et enfin la troisième barricade, qui fermait la rue de Montmorency du côté de la rue du Temple, était formée par une porte cochère, je sais qu'on a pillé le chantier de M. Paillard, rue Transnonain, et qu'on s'est fait livrer des futailles par M. Lemire. ». Déposition de Béranger, orfèvre, locataire rue de Montmorency n° 19, portant n° 10 rue Transnonain.

2. Les insurgés : « Ils ressemblaient à des bêtes féroces ; la plupart avaient les bras nus et me paraissaient déguenillés. Au nombre de ceux qui étaient bien mis, j'ai distingué un jeune homme en redingote verte, portant un grand chapeau, il avait comme une barbe de saint-simonien (adepte des thèses du philosophe et économiste français Henri de Saint-Simon qui vécut de 1760 à 1825) ; ce jeune homme âgé d'environ 22 ou 23, s'appelle Charles ; il est sculpteur et demeure dans la rue des Gravillers. ». Déposition n° 2133. Veuve Pajot, portière, 12 rue Transnonain.

« J'ai vu, dans la rue Transnonain, les insurgés travailler aux barricades, ils ont frappé à notre porte pour avoir des meubles. Dans le commencement ils étaient peu nombreux, mais bientôt leur nombre s'est considérablement accru ; la rue était encombrée ; l'on entendait continuellement les cris de La République ou la mor". ». Déposition n° 2200. Femme Colas (Jeanne-Marie), âgée de 39 ans, marchande de meubles demeurant à Paris, rue du cimetière Saint-Nicolas, nos 1 et 3.

Luce-Marie ALBIGÈS, « L'ère des barricades, 1827-1851 », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 16/02/2026. URL : http://histoire-image.org/etudes/ere-barricades-1827-1851

Lien à été copié

Découvrez nos études

Le retour des Parisiens dans la capitale en juin 1871

Après la « Semaine sanglante » et dès les derniers jours de mai 1871, les Parisiens…

Image de la Commune : la barricade du boulevard Puebla

Parmi les images de la Commune s’impose souvent celle de la barricade avec ses tas de pavés derrière lesquels sont…

L'ère des barricades, 1827-1851

A l’époque où la barricade constitue un sujet nouveau dans la peinture et la littérature, son rôle devient…

Commune : le peuple en arme

La Commune n’a pas disposé d’armée au sens strict. Ses rangs étaient composés d’une part de gardes…

La Liberté guidant le peuple d’Eugène Delacroix

Charles X et son impopulaire ministre, le prince de Polignac, remettent en cause les acquis de la Révolution. L’opposition libérale, par le biais…

Mai 1968 : les barricades

Parmi toutes les images de Mai 68, celles qui montrent les affrontements entre étudiants et forces de l’ordre dans…

Charge anti-républicaine

Le 22 avril 1885, Le Figaro titre « Nouvel incident au Salon » (1): le tableau de Maurice Boutet de Monvel est définitivement refusé à l’…

Février et juin 1848

Le 24 février 1848, Louis-Philippe, qui régnait depuis la révolution de juillet 1830, abdique. Sur la place de la Bastille, Charles Lagrange,…

La défaite de l'Empire

Fin mars 1814, la campagne de France et le Premier Empire tirent à leur fin. Fortes de 800 000 soldats européens, rejointes par le comte d’Artois…

Le Printemps des peuples en Allemagne

En mars 1848, le continent européen s’embrase à nouveau, de Vienne à Venise en passant par Prague et…

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel