Sortie des ouvrières de la maison Paquin

Auteur : BERAUD Jean

Lieu de conservation : musée Carnavalet – Histoire de Paris (Paris)

site web

Date de création : Vers 1900

H. : 42 cm

L. : 55 cm

Huile sur bois.

Domaine : Peintures

© CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris

P1662

L'atelier de couture

Date de publication : Septembre 2007

Auteur : Julien NEUTRES

Les couturières indépendantes ont pourtant encore de beaux jours devant elles et deviennent innombrables. Mais leur carrière est menacée d’un autre côté par l’industrie de la confection, qui transforme toutes les habitudes. Le besoin de paraître rejoint les nécessités vitales de la classe artisanale. Les femmes qui tiennent commerce de mode de luxe gagnent leur vie en encourageant les caprices vestimentaires coûteux et les changements de style fréquents. Mais en même temps, elles sont nombreuses à coudre pour un salaire de misère, tandis que la créativité investie dans la haute couture renforce une stratification esthétique de classe.

Beaucoup de peintres impressionnistes fuient Paris et sa turbulence pour la campagne. Pour sa part, Jean Béraud s’emploie à capter la vitalité de la vie urbaine comme dans cette Sortie des ouvrières de la maison Paquin, rue de la Paix. Au fond, la place Vendôme confirme le prestige de l’établissement. De droite à gauche, le peintre croque sur le vif différentes scènes qui animent la rue : certaines femmes s’attardent sur le trottoir pour se dire au revoir ou attendre leur amant, d’autres s’éparpillent sur la chaussée. Pour la plupart, les ouvrières sont habillées selon la même mode et portent en quelque sorte le même uniforme. La silhouette en S continue d’être la règle, mais la ligne de l’époque se veut fluide. Sur l’arrière, la jupe s’allonge d’une courte traîne. La finesse de la taille met les hanches en valeur, le buste reste cambré, et la poitrine est remontée pour pigeonner tout en s’aplatissant dans cette recherche de fluidité. Les corsages montent très haut sur le cou que cache parfois un boa de plumes. Toutes portent chapeau et sac à main. Les détails et les couleurs de ces tenues sophistiquées diffèrent toutefois de l’une à l’autre. Ces ouvrières sont bien dignes de la prestigieuse maison pour laquelle elles travaillent.

Dans son tableau Atelier de couture de chez Drecoll, Louis Édouard Brindeau de Jarny a quant à lui choisi de montrer des couturières absorbées dans leur travail plutôt qu’offertes au regard. Et ces femmes ne sont pas les petites-bourgeoises employées par la maison Paquin, mais des ouvrières en tablier. Le peintre réussit à fixer dans le même cadre différentes étapes du travail. Une maison de couture, c’est d’abord une hiérarchie de tâches et une discipline de corps de ballet : en bas de l’échelle, des « arpettes » (apprenties) placent les épingles. Puis interviennent les premières mains qualifiées, les deuxièmes mains, les essayeuses, les premières et les deuxièmes vendeuses… Enfin, à côté du créateur phare, la directrice, qui a autorité sur toute la ruche.

D’un côté des « ouvrières » qui n’en ont pas l’air ; de l’autre, des « ouvrières » dont on ne dit pas le nom.

Les travaux d’aiguille passent pour une activité convenant aux femmes de tous âges et de toutes classes ; ils permettent de réconcilier la destinée domestique avec la fierté du travail et le désir d’expression de soi. Beaucoup plus associée au sexe qu’au milieu social, la couture donne ainsi une image du travail des femmes qui évite toute controverse sur les différences sociales et économiques comme sur le travail industriel, privilégiant un modèle consensuel.

Beaucoup de villes du XXe siècle, et aujourd’hui encore, sont des centres de sous-traitance où les femmes sont payées aux pièces dans l’industrie de la confection comme au XVIIIe siècle dans le travail à domicile et au XIXe siècle dans les ateliers. Dans le secteur de l’habillement, la continuité, et non le changement, caractérise le lieu et la structure du travail des femmes. Les métiers du vêtement donnent ainsi un exemple frappant de persistance des pratiques.

Geneviève FRAISSE et Michelle PERROT (dir.), Histoire des femmes en Occident, tome IV, « Le XIXe siècle », Paris, Plon, 1991.François-Marie GRAU, Histoire du costume, Paris, P.U.F., 1999.James LAVER, Histoire de la mode et du costume, Paris, Thames & Hudson, 2003.Georges VIGARELLO, Histoire de la beauté, Paris, Le Seuil, 2004.

Julien NEUTRES, « L'atelier de couture », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 26/02/2026. URL : http://histoire-image.org/etudes/atelier-couture

Lien à été copié

Découvrez nos études

La vision de la mer au XIXe siècle

Avant 1750, les espaces océaniques n’attirent guère que les marins. Au XVIIe siècle, Claude Gellée, dit Le Lorrain, est l’un des rares…

Le don patriotique des femmes sous la Révolution

Le 7 septembre 1789, un groupe de onze femmes se présente devant les membres de l’Assemblée nationale pour faire don à la nation d’une cassette…

L'évolution de la mode féminine 1880-1920

Au seuil du XXe siècle, la silhouette de la femme change radicalement. L’effet de cette transformation apparaît non seulement dans les…

La crinoline dans tous ses états

Rolla ou Le suicide pour une courtisane

En 1878, le peintre Henri Gervex ancien médailliste du Salon, voit son œuvre Rolla brutalement retirée de l’exposition par l’…

Le travail ouvrier au travers des cartes postales

Au début du XXe siècle, la…

Exotisme et érotisme à la Belle Époque : Mata-Hari au Musée Guimet

Le goût pour l'exotisme, notamment pour l'Orient, est l'héritage de l'époque…

Les Gaulois vus par Fernand Cormon

Qui sont les Gaulois ? La question intrigue les savants, les dirigeants et – dans une moindre mesure – la population…

Les Dames Goldsmith au bois de Boulogne en 1897 sur une voiturette Peugeot

Au XVIIIe siècle déjà, il était du dernier chic pour une élégante de conduire elle-même un léger phaéton ou un cabriolet attelé d’un ou…

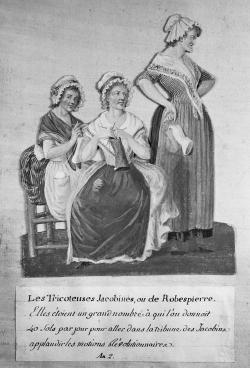

Les tricoteuses pendant la Révolution française

Les premières années de la Révolution française ont vu naître un courant en faveur d’…

Vérouille Rouxy

Etude pertinente.

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel