Arrêt de la dissolution de Port-Royal signifié aux religieuses

Auteur : ANONYME

Lieu de conservation : musée national de Port-Royal-des-Champs (Magny-les-Hameaux)

site web

Date de création : XVIIIe siècle

Date représentée : 29 octobre 1709

peinture

Domaine : Peintures

© RMN - Grand Palais (musée de Port-Royal-des-Champs) / Michel Urtado

11-541535 / PRP51

La dissolution de Port-Royal

Date de publication : Février 2015

Auteur : Pascal DUPUY

L’histoire de l’abbaye de Port-Royal des Champs est bien connue en raison de la place déterminante qu’elle occupa dans la diffusion du jansénisme en France au XVIIe siècle.

D’abbaye de cisterciennes, fondée au tout début du XIIe siècle par Mathilde de Garlande, le lieu, situé dans la vallée de la Chevreuse dans le sud-ouest parisien, marqué par l’isolement et le recueillement, devint le bastion de la réforme catholique en France et le représentant de l’opposition à l’absolutisme de Louis XIV. Ce dernier, dans ses Mémoires, expliquera qu’il s’était appliqué à « détruire le jansénisme et à dissiper les communautés où se fomentaient cet esprit de nouveauté ». Il entend avant tout par là l’abbaye de Port-Royal à laquelle il s’attaque au tout début de son règne.

Après le rétablissement, en 1678, d’une « paix de l’Église catholique », qui permet au mouvement de cesser d’être considéré comme dangereux pour le repos public et pour l’État, Louis XIV, au début du XVIIIe siècle reprend son combat sans cependant obtenir la soumission des religieuses. Il décide donc en 1709 de les disperser, puis deux ans plus tard, au crépuscule de son règne, de faire raser l’abbaye.

Ces décisions ne mettront toutefois pas un terme à la diffusion du jansénisme en France qui continue d’irriguer les veines de l’opposition politique à la monarchie, en particulier grâce à son influence sur les Parlements tout au long du XVIIIe siècle.

Le tableau, postérieur aux événements, qui fonctionne en dyptique avec une autre toile (l'Exhumation des cimetières de Port-Royal et destruction de l'église abbatiale ), met en scène ce que les historiens du jansénisme ont souvent décrit : l’expédition de Marc-Pierre de Voyer de Paulmy d'Argenson (1652-1721), Lieutenant Général de Police de la ville de Paris, venant informer les religieuses de la fermeture de l’abbaye. D’Argenson, représenté assis à la droite du tableau, entouré de ses deux commissaires (Borthon et Cailly) et de son greffier (Gaudion), lit l’Arrêt royal qui stipule, que le roi « résolu par des considérations importantes qui regardent le bien de son service et la tranquillité de son État » a décidé « de reléguer en différents lieux les Religieuses qui composent la communauté de P. R. des Champs, Ordre de Cîteaux ».

Pour cela, d’Argenson le 29 octobre 1709, s’est présenté au petit matin au monastère, accompagné de plusieurs centaines d’archers et d’exempts, dont quelques uns sont représentés au fond du tableau, d’une douzaine de carrosses, que l’on peut imaginer attendant dans la cour de l’abbaye derrière les soldats, et après s’être fait ouvrir les portes, a assemblé les quinze religieuses et les sept converses dans la salle du Chapitre où se déroule l’action. Il s’est alors assis à la place de l’abbesse, entouré de ses commissaires et de son greffier, comme le montre le tableau, et il leur a alors communiqué l’ordre du roi. L’artiste a décidé de réunir autour du Lieutenant Général de Police une douzaine de religieuses, accablées et prises de chagrin, accompagnées de la Prieure de Port-Royal qui tente vainement de prendre la parole afin de se défendre. Devant les greffiers, un coffre ouvert évoque celui utilisé par d’Argenson afin de réunir à la hâte divers papiers relatifs à la l’abbaye et qu’il emporta avec lui.

Le tableau, comme son pendant, reprend les codes de la peinture d’histoire, mais se rapproche davantage par son format de la peinture de cabinet, probablement en raison de son contenu considéré comme subversif et uniquement dévoilé aux véritables amis de la liberté. La dispersion a donné lieu, en effet, à de nombreuses œuvres dans lesquelles les artistes, de sensibilité janséniste, ont représenté les religieuses comme des saintes persécutées. C’est le parti pris du peintre anonyme de ce tableau, même si sa représentation joue modérément sur le pathos mais fait preuve, sans génie, d’une attention aux détails afin de donner à la scène qui est en train de se jouer, un caractère documentaire assez réaliste.

Pour cela il puise dans les nombreux récits qui ont précisément décrit cette fameuse journée et probablement les Mémoires historiques et chronologiques, sur l'Abbaye de Port-Royal de Pierre Guilbert (1755-1756). De même, il a choisi de faire figurer sur les murs de la salle du Chapitre plusieurs tableaux, des portraits des fondatrices de l’abbaye ainsi qu’une Vierge à l’Enfant qui représentaient des supports importants à la dévotion. Le règlement de Port-Royal précisait d’ailleurs très clairement le nombre de tableaux qui devaient orner les murs du monastère même s'il est difficile de savoir précisément aujourd’hui le nombre de tableau réellement exposés.

CHANTIN Jean-Pierre, Le jansénisme : entre hérésie imaginaire et résistance catholique (XVIIe-XIXe siècle), Paris, Cerf/Fides, coll. « Bref » (no 53), 1996.

COLLECTIF, Un lieu de mémoire : Port-Royal-des-Champs, Chroniques de Port-Royal, no 54, 2004.

COLLECTIF, L’abbaye de Port-Royal-des-Champs : huitième centenaire, Chroniques de Port-Royal, no 55, 2005.

PLAZENET Laurence, Port-Royal, Paris, Flammarion, coll. « Mille et une pages », 2012.

Pascal DUPUY, « La dissolution de Port-Royal », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 23/02/2026. URL : http://histoire-image.org/etudes/dissolution-port-royal

La notice de l'oeuvre sur le site web de l'Abbaye de Port-Royal des Champs.

En savoir plus sur le jansénisme

Lien à été copié

Découvrez nos études

Être catholique à la fin du XIXe siècle

Au XIXe siècle, on observe une désaffection à l’égard de l’Église, un détachement qu’ont préparé l’essoufflement de la pratique…

La pensée moderne face au catholicisme

Les années 1890 – « l’après-Jules Ferry » – voient se multiplier les dissonances au sein de la République. Les…

Henri IV et la paix

Depuis 1562 la France est plongée dans des guerres de religion. La mort de François duc d’Anjou en 1584, dernier frère d’Henri III lui-même sans…

La Toussaint

Consacrée à tous les saints martyrs et fixée au 13 mai par le pape Boniface IV en 610, la commémoration de la fête de la Toussaint, inspirée d’une…

Vermeer et la foi catholique

En août 1566, sous l’impulsion de prêcheurs protestants, une vague de destructions d’œuvres d’art…

La Peste à Marseille

La peste qui s’abattit sur la ville de Marseille en 1720 est l’une des dernières manifestations d’une vague d’épidémies de la maladie qui, à…

Le Mouvement anticlérical à la veille de 1905

La France de la première décennie du XXe siècle est en proie à de nombreuses…

La dissolution de Port-Royal

L’histoire de l’abbaye de Port-Royal des Champs est bien connue en raison de la place déterminante qu’elle occupa dans la diffusion du jansénisme…

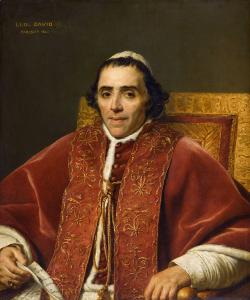

Le pape Pie VII

C’est l’hiver, le pape Pie VII est à Paris jusqu’en avril, pour le sacre de Napoléon. Il occupe un appartement dans le château des Tuileries. C’…

L’abbé Grégoire, prêtre et révolutionnaire

Né en 1750 près de Lunéville (Meurthe-et-Moselle) dans une famille de modestes artisans ruraux, Henri-Baptiste…

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel