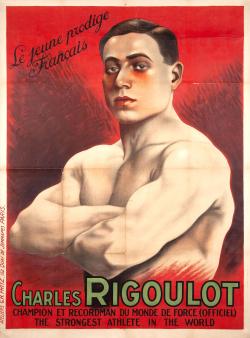

Le jeune prodige français - Charles Rigoulot

Lieu de conservation : France, Nice, musée national du Sport

site web

Date de création : 1920

Date représentée : 1920

H. : 159,9 cm

L. : 119,5 cm

Domaine : Affiches

© Musée National du Sport

85.20.1

Charles Rigoulot, « l’homme fort »

Date de publication : Juin 2024

Auteur : Claude BOLI

De la foire au sport de compétition

Bien connues depuis l’Antiquité, les représentations des épreuves de force se transforment au gré des périodes. Au XIXe siècle, les organisateurs de fêtes foraines, de cirques, recrutent des « hommes forts » capables de soulever des charges (haltères) impressionnantes pour des scènes spectaculaires. Divertissement lié au monde du cirque et largement suivi par les milieux populaires, l’haltérophilie se heurte à de nombreux obstacles pour s’inscrire dans l’image d’un vrai sport. Les barrières sociales sont finalement franchies en Allemagne.

La première association d’haltérophilie nait en 1880 puis le succès de la discipline s’étend dans plusieurs pays d’Europe. Sous l’impulsion de dirigeants français, la discipline s’autonomise et prend les allures d’un sport respectable. Le Lillois Edmond Desbonnet venu à Paris en 1901 est un acteur important. C’est lui qui jette les bases d’une harmonisation règlementaire en imposant les arbitres pour le contrôle des haltères, la mise en place d’une instance fédérale et la publication d’ouvrages promouvant la culture physique. Les classifications permettent de distinguer différents styles (arrachés, épaules-jetés, développés, dévissés) réalisés à un ou deux bras.

Un autre Français se distingue également : Jules Rosset. Il fonde la Fédération française en 1914, œuvre pour l’entrée de l’haltérophilie aux Jeux olympiques de 1920, et la même année créé la Fédération internationale, dont il sera le premier président.

Dans les années 1920, la discipline dispose d’athlètes exceptionnels qui contribuent à son rayonnement. Le natif du Vésinet (région parisienne), garçon boucher, Charles Rigoulot (1903-1962) compte parmi les premières figures incontournables de l’haltérophilie.

Afficher la virilité

D’entrée, ce qui frappe dans ce portrait de cet athlète extraordinaire, c’est le « match » des contraires. L’œuvre, probablement réalisée dans le milieu des années 1920, au moment de la renommée de Charles Rigoulot, offre une palette de contrastes remarquablement identifiables. La réalisation s’inscrit sur un terrain qui évoque à la fois la touche féminine et masculine. En fait, cette affiche condense les facettes d’un corps à sens multiples. Rigoulot sert de modèle pour magnifier le corps sportif dans toute sa splendeur et sa fragilité assumée. Le fond rouge, légèrement noirci sur les côtés, nourrit la dualité de la puissance et de la faiblesse, de la violence et du calme. L’ambivalence saute aux yeux et elle suit l’observateur tout au long de son analyse.

Le visage inspire une extrême douceur alors que son corps est férocement athlétique et musclé. L’effet d’opposition est saisissant si on s’attarde sur le visage. Le regard doux, un tantinet timide, contraste avec une direction des yeux qui exprime une grande assurance et une « force tranquille ». L’impression de percevoir autant d’attributs féminins que masculins sur son visage est troublante. Chaque élément (front, oreille, sourcils, nez, bouche, menton…) est volontairement accentué et remarquablement embelli. Le genre (masculin/féminin) se confond dans le portrait de ce sportif qui appartient à l’univers des « hommes forts ».

Le « trait masculin » est retranscrit par plusieurs détails significatifs. Commençons par la coupe de cheveux. Elle est scrupuleusement au carré, accompagné d’une raie sur le côté, typique des années 1920-30. L’oreille est robuste. La mâchoire est massive et saillante. Le menton de forme carrée soutient ce visage lui aussi carré.

La part « féminine » de cette pose virile tient à de fins détails. Le contour des sourcils est remarquablement dessiné. La délicatesse des yeux en amande est touchante. Pour forcer le trait de la délicatesse, les yeux sont accompagnés par une poudre de « maquillage » rouge. La réalisation des lèvres, certainement la partie la plus démonstrative de cette affiche puissamment genrée et paradoxalement étrangement « efféminée », est la plus parlante. Elles sont à la fois fines et pulpeuses, brutes et soulignées au rouge à lèvres.

À partir du cou, la virilité affichée reprend ses droits. Le corps sportif, surtout celui d’un « homme fort, ne fait aucun doute. Le portrait d’un homme s’illumine par un corps musculeux resplendissant et impressionnant. Le champion Charles Rigoulot, comme il est inscrit en français et en anglais sur le bas de l’affiche, apparaît. Il occupe la place en s’imposant grâce à ses attributs physiques. Le corps campe dans une pose majestueuse et il est soutenu par les titres de consécration : champion et recordman du monde de force et The strongest athlete in the world (l’athlète le plus fort du monde). La nudité permet de se rendre compte du corps vigoureux. Comment peut-on illustrer « l’homme le plus fort du monde » sans exposer ses biceps ? Tout impressionne et fascine dans la posture de Rigoulot. Tous les éléments du torse sont « sur-développés ». La poitrine, ou plutôt les pectoraux sont bombés. Les deux bras donnent à voir l’une des singularités anatomiques des champions d’haltérophilie : l’impressionnant tour de bras. Le muscle trapèze qui prolonge le cou est herculéen. Le dentelé antérieur (partie latérale du thorax) est singulièrement hypertrophié.

La pose sculpturale ne fait que renforcer la perception du champion.

Une icône du sport spectacle

Au sortir de la Première Guerre mondiale, la popularité du sport explose. Les disciplines telles que la boxe, le cyclisme, le football ou l’haltérophilie dessinent les contours du sport spectacle, à savoir la mise en place d’événements d’envergure internationale et très spectaculaires. De cette période émergent les premières vedettes. Elles sont dotées de charisme qui dépasse la sphère sportive. Les vedettes deviennent de véritables icônes. La presse sportive et non sportive contribue à leur renommée. Leur vie privée et publique est scrutée pour satisfaire de plus en plus de curieux qui s’identifient à certaines stars.

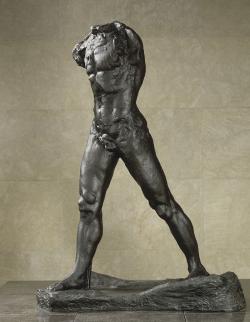

L’un des lieux de visibilité de ce nouveau statut d’icône transparait dans les représentations artistiques en particulier dans l’affiche. Peintres, sculpteurs, dessinateurs vont trouver dans le corps des « dieux des arènes » des sources d’inspiration. Le boxeur incarne la figure du héros populaire, parce que de nombreux athlètes passent d’une vie de pauvreté à la richesse à force d’abnégation. Ainsi, le champion lensois Georges Carpentier devient le modèle du célèbre sculpteur Paul Landowski(1875-1961). L’œuvre intitulée Le Pugiliste (1920) consacre le boxeur. Adrienne Jouclard (1882-1971), l’une des premières artistes féminines à porter un grand intérêt pour le sport, pénètre l’univers de la boxe pour croquer les corps musculeux en mouvement de champions de l’époque (Panama Al Brown (1), Marcel Thil (2), Kid Chocolate (3)).

À la lisière entre le spectacle forain et la compétition sportive, l’haltérophilie bénéficie aussi d’une grande attention des artistes. Charles Rigoulot, élevé au rang de héros populaire, est hautement apprécié. Sa carrière sportive s’est écrite à la vitesse d’un météore. A vingt ans, il devient champion de France mi-lourds. Une année plus tard, il décroche le titre olympique à Paris devant les « maîtres » italiens. Quelques mois après, au gymnase de Japy (Paris), il porte le record mondial de l’épaulé-jeté à 152,500 kg ! L’haltérophilie a un nouveau visage, c’est celui de Charles Rigoulot. Champion incontesté dans sa discipline, il devient une vedette sportive internationale, comme en témoigne le titre en langue anglaise figurant sur l'affiche. Il entre définitivement dans le cercle des légendes en améliorant tous les records du monde de la catégorie suprême : les poids lourds, d’abord comme amateur (1920-1925) puis professionnel (1925-1931). Les chiffres des records qu’il bat ont forgé un personnage de légende. Certains indiquent cinquante-sept meilleures performances mondiales successives entre 1924 et 1931, d’autres avancent le chiffre de cent onze ! Au début des années 1930, Charles Rigoulot entame une vie d’artiste dans l’univers du cirque. Son impressionnante musculature et sa force phénoménale font sensation. Sa popularité n’a guère décliné après la fin de sa carrière d’haltérophile.

Il présentera un spectacle de force dans plusieurs lieux prestigieux, dont le cirque Continental. Finalement, Rigoulot est revenu à la source de ce sport qui enchanta les spectateurs des cirques, music-halls et fêtes foraines.

Françoise et Serge Laget, L’affiche de sport dans le monde, Paris, Editions du Club France Loisirs, 1996.

Robert Mainardi (ed.) : Strong man. Vintage photos of a masculine icon, San Francisco, Council Oaks Books, 2001.

Michaël Attali-Jean Saint-Martin (dir): Dictionnaire culturel du sport, Paris, 2010.

Pascal Glo, 100 ans de Jeux 1924-2024, Paris, Solar, 2023.

Collectif : Olympisme. Une histoire du monde, des premiers Jeux olympiques d'Athènes 1896 aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, catalogue de l'exposition au Palais de la Porte Dorée, Éditions de La Martinière, Paris, 2024.

1 - Panama Al Brown (1902-1951) : Alfonso Teofilo Brown dit Panama Al Brown est un boxeur panaméen. Il est champion du monde de boxe dans la catégorie des poids coqs (53 kg) de 1929 à 1935. Sa carrière internationale en fait une vedette. Il a notamment participé à la Revue nègre de Joséphine Baker ainsi qu’à diverses tournées de cirques.

2 - Marcel Thil (1904-1968) : boxeur français, il devient champion du monde des poids moyens en 1932 et ne cède son titre qu'en 1937.

3 - Kid Chocolate (1910-1988) : Eligio Sardiñas Montalvo dit Kid Chocalte est un boxeur cubain, il est champion du monde des poids super-plumes de 1931 à 1933.

Claude BOLI, « Charles Rigoulot, « l’homme fort » », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 09/02/2026. URL : http://histoire-image.org/etudes/charles-rigoulot-homme-fort

Adrienne Jouclard et la boxe, un article du musée national du Sport.

Lien à été copié

Albums liés

Découvrez nos études

Degas, peintre de genre ?

À la fin des années 1860, Edgar Degas n’est pas encore le peintre de danseuses et de femmes à la toilette qui…

Le Salon de la Rose-Croix

Dans un contexte de critique du positivisme, on assiste à partir de 1850 à un essor de l’occultisme et à un engouement pour le spiritisme venu des…

Charles Rigoulot, « l’homme fort »

Bien connues depuis l’Antiquité, les représentations des épreuves de force se transforment au gré des périodes…

Autoportraits de Rembrandt

Lorsque Rembrandt van Rijn quitte sa Leyde natale pour s’établir à Amsterdam en…

Un Congrès pour l’Histoire

Lorsque, le 2 novembre 1911, le Français Benjamin Couprie (1875-1962) fait prendre la pose à un aréopage de…

Luther par Cranach

Les années 1520-1521 marquent un tournant dans l’histoire du schisme que provoque Martin Luther au sein du…

L'homme qui marche

L’exposition universelle qui ouvre ses portes en grandes pompes à Paris au printemps 1900 se présente au…

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel