Premier Conseil de physique Solvay

Auteur : COUPRIE Benjamin

Lieu de conservation : Belgique, Bruxelles, Université libre de Bruxelles (ULB)

Date de création : 2 novembre 1911

Date représentée : 2 novembre 1911

Domaine : Photographies

© Benjamin Couprie © Solvay Institutes © Archives ULB

Un Congrès pour l’Histoire

Date de publication : Avril 2025

Auteur : Alexandre SUMPF

Rayonnement : théorie et pratique

Lorsque, le 2 novembre 1911, le Français Benjamin Couprie (1875-1962) fait prendre la pose à un aréopage de célèbres physiciens, il ne peut imaginer la postérité de son cliché, ni le fait qu’il deviendra le photographe officiel des Congrès Solvay de l’entre-deux-guerres. Dans l’étroit salon de l’hôtel Métropole de Bruxelles, l’inventeur et industriel Ernest Solvay a su réunir du 30 octobre au 3 novembre 1918 les plus grands scientifiques de l’époque pour discuter de la théorie du rayonnement et des quanta.

On trouve assis, de gauche à droite (en italiques, les collaborateurs de Solvay), Walther Nernst, Louis Marcel Brilloin, Ernest Solvay, Hendrik Lorentz (président), Emil Warburg, Jean-Baptiste Perrin, Wilhelm Wien, Marie Curie et Henri Poincaré ; debout, Robert Goldschmidt, Max Planck, Heinrich Rubens, Arnold Sommerfeld, Frederick Lindemann, Maurice de Broglie, Martin Knudsen, Friedrich Hasenöhrl, Georges Hostelet, Édouard Herzen, James H. Jeans, Ernest Rutherford, Heike Kamerlingh Onnes, Albert Einstein et Paul Langevin. Il s’agit d’un moment-clef pour la physique mondiale, actant l’abandon de la théorie électro-magnétique de la lumière.

Il étonne par son origine privée, alors que le précédent congrès mondial, à Paris en 1900, avait été convoqué par la Société française de Physique. Enfin, il innove en adoptant un nouveau mode de travail, celui de l’atelier scientifique, et en ouvrant la voie à la subvention de recherches majeures dans le domaine, selon le vœu de l’Allemand Nernst.

La science se met en scène

À première vue, la scène figée par Couprie ressemble à celle de n’importe quel congrès scientifique ou politique de l’époque. On y dénombre 24 personnes, dont une seule femme (Marie Curie) et cinq collaborateurs de Solvay ; tous portent l’habit avec nœud papillon ou cravate, arborent la moustache de rigueur pour les plus jeunes, et la barbichette pour les plus âgés. Le décor luxueux de l’hôtel est toutefois masqué par des éléments incongrus.

Au second plan se dresse un immense tableau noir où se devine une formule, tableau qui a beaucoup servi si l’on en croit la poussière de craie qui peine à s’effacer malgré les énergiques coups de brosse. Sur sa droite, on devine un écran de projection, objet moderne qui commence alors à faire partie des outils privilégiés pour les exposés en sciences. Au premier plan, la table de travail est recouverte de dossiers et d’ouvrages disposés comme s’ils venaient d’être refermés.

Les Français Poincaré, Curie et Perrin jouent une scène de lecture et de discussion scientifique, démentie par la pose bien plus figée des hommes debout autour de la table. Nernst, Wien et Rutherford fixent l’objectif, à la différence de tous les autres. La figure de Solvay se détache étrangement, assis en troisième position en partant de la droite : il a été ajouté par Couprie par le truchement d’un photomontage.

Un écho à retardement

Le cliché réalisé par Couprie propose trois mises en scène à la fois.

La première, rendue évidente par le photomontage, est celle de la légitimation de Solvay par des scientifiques éminents devant lesquels il ose présenter ses propres travaux. Sa vanité l’empêche de totalement prendre en compte leurs remarques, ou de travailler avec tel ou tel. Mais Solvay est aussi un mécène majeur, sinon LE mécène belge de l’époque, et il se place au centre du jeu en finançant des recherches qui déboucheront sur plusieurs prix Nobel dans les années suivantes.

La deuxième mise en scène est celle de l’atelier resserré de spécialistes réunis pour discuter en intenses sessions de problèmes théoriques majeurs qui échappent au commun des mortels. Solvay prend le contrepied des immenses congrès où la science se noie en ronds-de-jambes et en centaines de rapports annexes, comme cela a été le cas à Paris avec 750 intervenants. Enfin, en convoquant des Français, des Allemands, des Britanniques, deux Hollandais, un Danois, un Autrichien et un Néo-Zélandais, la photographie fait la démonstration d’une science sans frontières, même pas gênée par le fait que les discussions se sont tenues en trois langues (français, anglais et allemand).

Pourtant, cette initiative privée n’a pas eu de véritable écho à l’époque. La presse belge l’a à peine mentionnée, et la presse française s’est alors vautrée dans le fait divers en révélant la liaison entre Paul Langevin, marié, et Marie Curie (veuve). Le scandale éclipse le contenu scientifique… et fait plus vendre. Seule la presse allemande, sans doute sollicitée par Wernst qui avait sollicité Solvay pour fonder un Institut international de Physique (ce sera chose faite en juin 1912), a couvert l’événement à la mesure de son importance.

Aujourd’hui, on retient surtout de ce premier congrès qu’il a lancé la carrière d’Einstein, deuxième plus jeune chercheur de l’assemblée après Lindemann. Il a été par la suite un invité de marque régulier des Congrès suivants – en particulier le cinquième, en 1927, sur les photons.

Jean-Claude Boudenot , Histoire de la physique et des physiciens : de Thalès au boson de Higgs, Paris, Ellipses, 2001.

Franklin Lambert, Frits Berends, Vous avez dit : sabbat de sorcières ? La singulière histoire des premiers Conseils Solvay, Les Ulis, EDP Sciences, 2019.

Robert Locqueneux, Histoire de la physique, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1987.

Photomontage : Collage et/ou assemblage de plusieurs ou de parties choisies de photographies afin de créer une nouvelle image.

Alexandre SUMPF, « Un Congrès pour l’Histoire », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 08/02/2026. URL : http://histoire-image.org/etudes/congres-histoire

Lien à été copié

Découvrez nos études

Sous le singe de Darwin

En 1855, le paléontologue et naturaliste anglais Charles Darwin (1809-1882) n’a pas encore publié son Origine des espèces (1859)…

Les Femmes savantes, 1682

La comédie de Molière (1622-1673) est marquée par la place importante accordée aux femmes, comme dans Les…

La Fée Électricité à l’Exposition internationale de 1937

À l’occasion de l’Exposition internationale des arts et des…

L’Observatoire de Paris

Fondé en 1667 sous l’autorité de Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), secrétaire d’État à la maison du roi, l’…

L’Astronome

La date de 1668 qui figure en lettres romaines sur l’armoire peinte (détail 1) par…

La Pendule astronomique de Louis XV : un chef d’oeuvre d’horlogerie

L’horloge astronomique de Louis XV, dite également de Passemant, témoigne de l’important intérêt du roi pour le progrès des…

Lavoisier et sa femme

Au début des années 1780, Jacques Louis David (1748-1825) est un peintre à la mode au sein de la bourgeoisie…

La Société du futur vue des années 20

Au milieu des années 20, Erich Pommer, le directeur des studios de la UFA à Berlin, accorde au cinéaste…

Effort de guerre et union sacrée

En 1914, à plus de 55 ans, le graphiste et designer Victor Prouvé (1858-1943) est trop âgé pour s’engager dans l’…

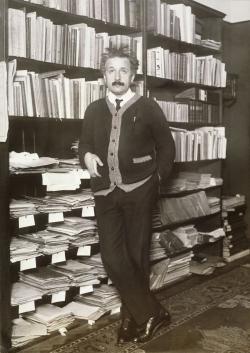

Einstein. Photo-génie

Le prix Nobel de physique 1921, Albert Einstein (1879-1955) a été l’un des savants les plus photographiés de la première partie du XXe…

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel