Verrier, soldat-aviateur

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale de France (BnF, Paris)

site web

Date de création : 1915

Date représentée : 1915

H. : 18 cm

L. : 13 cm

Photographe : agence de presse Meurisse.

Domaine : Photographies

Bibliothèque Nationale de France - Domaine public © Gallica

MEU 55846-58419

Chevaliers du ciel : les aviateurs, nouveaux héros de la Grande Guerre

Date de publication : Mars 2016

Auteur : Claire LE THOMAS

Avec l’immobilisation de la guerre et l’apparition des tranchées, le manque d’héroïsme du conflit se fait sentir : les soldats, terrés dans la boue, participent à des assauts où les actes de bravoure individuels passent inaperçus, car seul le nombre de fantassins et la puissance de frappe de l’artillerie comptent. L’héroïsme collectif, passif et sacrificiel des poilus, bien que mis en valeur par les contemporains, résiste à la mise en récit, posant problème aux médias qui s’efforcent d’écrire l’épopée de la Grande Guerre et de donner un visage aux combattants.

Au regard de cette guerre de position et de masse aux formes de combats dépersonnalisés, les aviateurs proposent une vision plus glorieuse et épique de la guerre. Situés en arrière du front dans des baraquements spéciaux au milieu de la campagne, ils sont éloignés de la déshumanisation des tranchées et participent à des actions militaires plus individualisées qui tranchent par rapport aux offensives menées par les autres corps. Ils renouent ainsi avec la tradition de l’héroïsme individuel des soldats tout en inventant un nouveau type de bataille, le combat aérien, plus visible et facile à narrer que l’expérience des poilus. Le développement de l’aviation de chasse en particulier fournit de nouveaux héros au conflit, alimentant en conséquence les représentations photographiques, picturales et les récits journalistiques.

Les chasseurs ont en effet pour mission d’abattre les avions ennemis : ils effectuent une sorte de duel moderne qui renoue avec la tradition de la guerre noble et des récits héroïques. La toile de Maurice Busset dépeint bien cette vision chevaleresque du combat aéronautique : deux adversaires, un chassé et un chasseur, s’affrontent au milieu des nuées. Ces derniers dramatisent l’action, en rappelant que toute chute est fatale, tout en mettant l’accent sur les ruses déployées par les pilotes qui s’embusquent derrière les nuages pour fondre sur leur proie. Surgissant du cadre, l’avion du premier plan est représenté en train de réaliser une de ces manœuvres audacieuses dont la narration génère et fixe la légende.

Les aviateurs apparaissent alors comme des chevaliers du ciel : les cocardes, bien visibles sur la peinture, sont l’équivalent des anciens blasons tandis que les aéroplanes se présentent comme les montures mécaniques de ces cavaliers d’un nouveau genre. Les pilotes aiment ainsi à se faire photographier près ou dans leur appareil, actualisant la tradition iconographique des tableaux de militaires à cheval : comme les anciens soldats, ils se font immortaliser aux côtés de leur monture, à l’instar de Verrier, soldat-aviateur ou la chevauchant, tel L'aviateur Gilbert sur son appareil de combat qui fait corps avec son avion, comme si celui-ci était le prolongement de lui-même.

Les processus de décompte mis en œuvre alimentent l’héroïsation des pilotes : la presse comptabilise le nombre d’heures de vol, de missions, de combats, d’ennemis vaincus et détaille les balles reçues par les appareils. Les aéroplanes abattus sont photographiés tels des trophées de chasse à l’instar du cliché du 35e avion allemand de Guynemer à Hoéville, montré renversé sur le sol, comme s’il s’agissait d’une dépouille animale gisant inerte, sans vie.

Cette héroïsation des aviateurs prolonge la fascination exercée par les pilotes depuis les débuts de la conquête de l’air : la figure du chevalier du ciel se superpose en quelque sorte à celle du héros sportif qui avait cours auparavant. Les pionniers de l’aviation étaient en effet, avant guerre, des notoriétés du monde sportif de l’époque, à l’instar des cyclistes et des coureurs automobiles. Leurs exploits et les progrès qu’ils accomplissaient (voler plus haut, plus longtemps, plus vite…) étaient assimilés à des performances sportives ; compétitivité qui se prolonge pendant la Grande Guerre avec l’importance des différents décomptes qui reprennent les usages en vigueur dans les concours sportifs. L’assimilation nouvelle à la chasse pendant la Guerre de 14-18 apporte en revanche une dimension plus guerrière à l’aviation et met l’accent sur les risques inhérents à cette pratique. Le danger prend même un caractère sacrificiel dans les articles de la presse : les journalistes insistent sur l’audace et le courage de ces pilotes prêts à s’envoler « vers la mort » à toute heure et par tout temps avec le sourire. C’est ainsi la figure chevaleresque qui s’impose au cours du conflit avec l’héroïsation progressive des aviateurs. Non seulement héroïsme et chevalerie sont intrinsèquement liés dans l’imaginaire occidental, mais la notion de sacrifice et la forme personnalisée des relations entre ennemis à travers le combat d’homme à homme renforcent l’identification des pilotes aux chevaliers.

Les aviateurs ont donc possédé une place très particulière au sein des combattants de la Grande Guerre. Identifiés, réalisant des actions militaires valorisantes s’inscrivant dans une tradition chevaleresque, ils proposent une expérience du conflit qui se trouve à l’opposé de la guerre enterrée des tranchées et de la mort anonyme qui l’accompagne : au lieu de se terrer et de lutter à armes inégales contre une force de frappe mécanique tuant à grande échelle, ils s’élèvent dans les airs pour aller à rencontre d’un adversaire et l’affronter dans un combat loyal. Vêtus de manière moins réglementaire, l’uniforme étant agrémenté d’accessoires évoquant l’harnachement des explorateurs (lunettes, blousons, casquettes), vivant au grand air, les pilotes possèdent une liberté que leur envient les autres soldats, donnant naissance à la contre-figure de l’aviateur planqué, malgré un taux de mortalité équivalent.

L’imaginaire entourant l’aviation et l’image du pilote sortent ainsi enrichi de la Première Guerre mondiale, transformant des célébrités sportives en héros guerriers. L’importance accordée au combat aérien et ses protagonistes n’est néanmoins pas proportionnelle à l’efficacité réelle de cette arme pendant le conflit qui engagea davantage les fantassins et l’artillerie : elle reflète la recherche d’une vision valorisante et héroïque de cet affrontement militaire qui prit une tournure inédite avec l’immobilisation du front.

AUDOIN-ROUZEAU Stéphane, BECKER Annette : 14-18, retrouver la guerre, Paris, Gallimard, 2000.

CHADEAU, Emmanuel : Le rêve et la puissance. L’avion et son siècle, Paris, Fayard, 1996.

L’épopée de l’aviation, Histoire d’un siècle, 1843-1944, Paris, DEFAG, L’Illustration, « Les grands dossiers de l’Illustration », 1987.

LACAILLE Frédéric : La Première Guerre mondiale vue par les peintres, Paris, Citédis, 1998.

Claire LE THOMAS, « Chevaliers du ciel : les aviateurs, nouveaux héros de la Grande Guerre », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 15/02/2026. URL : http://histoire-image.org/etudes/chevaliers-ciel-aviateurs-nouveaux-heros-grande-guerre

Lien à été copié

Albums liés

Découvrez nos études

Chevaliers du ciel : les aviateurs, nouveaux héros de la Grande Guerre

Avec l’immobilisation de la guerre et l’apparition des tranchées, le manque d’héroïsme du conflit se fait sentir : les soldats, terrés dans…

La permanence de l'imagerie de la Grande Guerre dans les affiches politiques

La IIIe République, fondée en 1870, est sortie victorieuse de la Grande Guerre. Ce combat de quatre années continue pourtant de marquer…

Ronald Hoskier, une légende de l'Escadrille Lafayette

Créée le 20 avril 1916, l’…

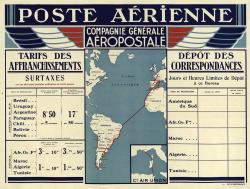

L’Aéropostale

Poste aérienne et L’Afrique du Nord par avion sont deux affiches datant du début des années 1930, alors que l’Aéropostale vit ses…

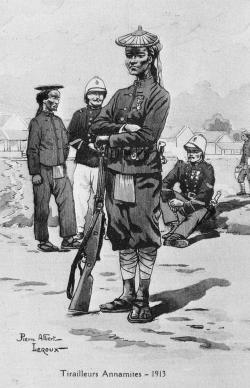

Les Annamites dans la Grande Guerre

Après avoir débarqué à Da Nang, en 1858, les Français ont fondé la colonie de Cochinchine en 1865 et établi un…

La guerre civile espagnole

En mars 1937, l’Italie fasciste, qui apportait son soutien aux troupes nationalistes du général Franco en…

Dans les ruines de Berlin

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la ville de Berlin est dévastée. Cible de raids aériens anglais depuis 1940,…

Portraits de Guynemer

Durant la Première Guerre mondiale, les artistes français sont largement mobilisés pour la «…

L’Escadrille Lafayette : des soldats pas comme les autres

Pris pour la mémoire et la documentation de l’armée, destinés à la presse et au public ou encore à un…

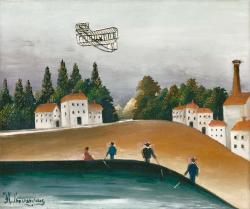

Les Pêcheurs à la ligne

En août 1908, Wilbur Wright impressionne la France en réalisant un vol à bord d’un…

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel