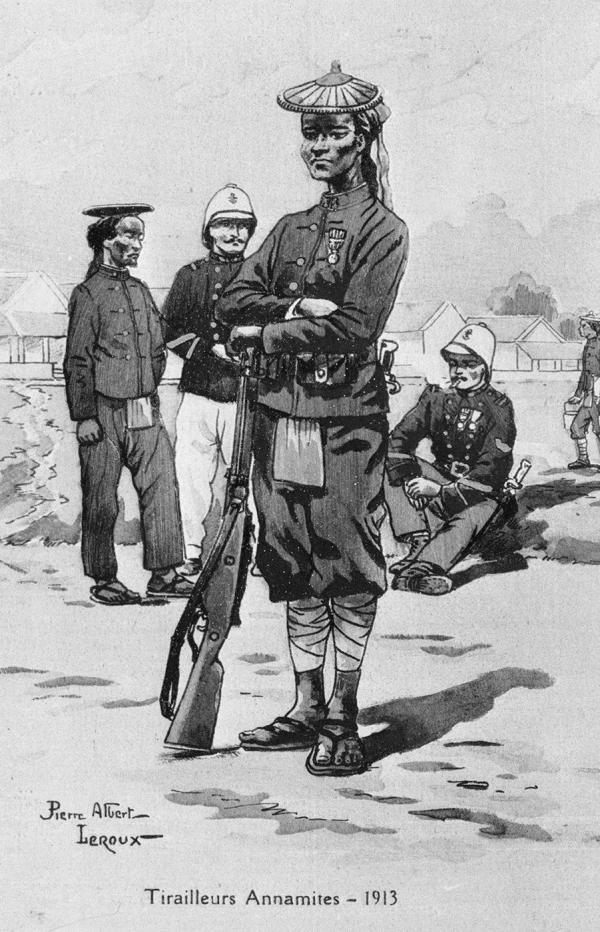

Tirailleur annamite en grande tenue

Auteur : LEROUX Pierre Albert

Lieu de conservation : musée du Quai Branly – Jacques-Chirac (Paris)

site web

Domaine : Estampes-Gravures

© RMN-Grand Palais (musée du quai Branly - Jacques Chirac) / image RMN-GP

AF 4991 - 77-001609

Les Annamites dans la Grande Guerre

Date de publication : Juillet 2009

Auteur : Alexandre SUMPF

Le Tonkin et la mère patrie

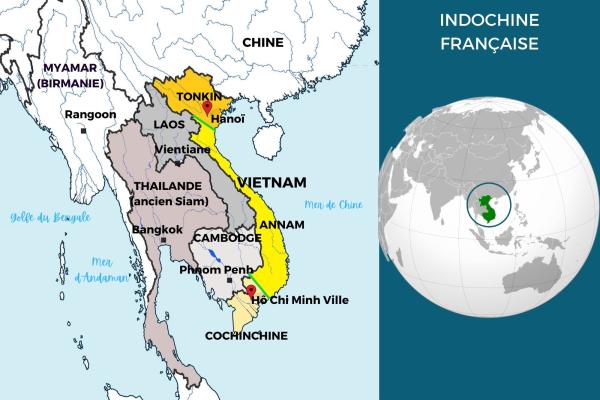

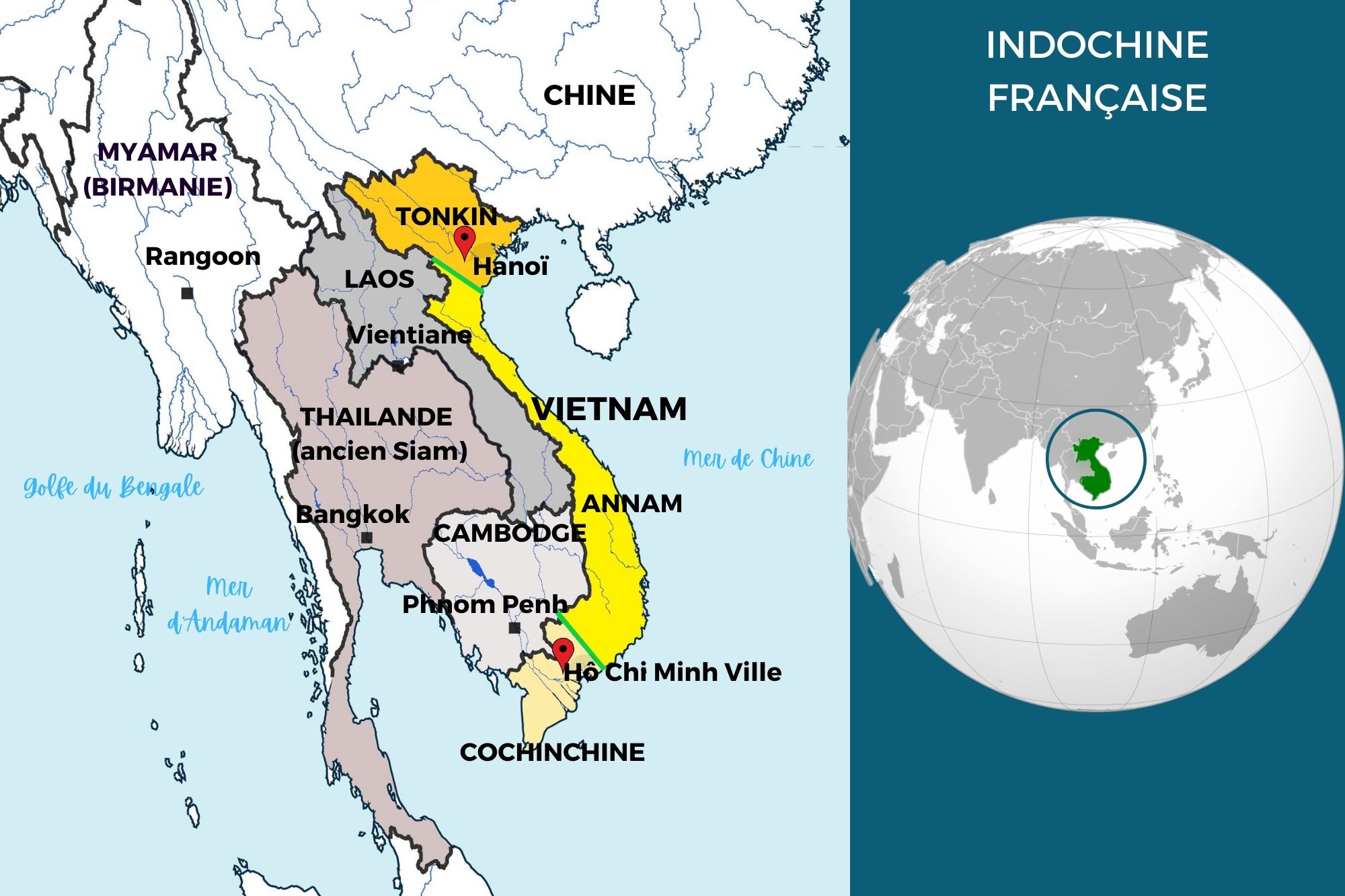

Après avoir débarqué à Da Nang, en 1858, les Français ont fondé la colonie de Cochinchine en 1865 et établi un protectorat sur le Tonkin en 1884. La République de Ferry a intensifié l’exploitation coloniale entamée sous le Second Empire, constituant un immense empire au sein duquel la péninsule indochinoise fait figure de joyau. Les combats de la Première Guerre mondiale ont peu touché l’Extrême-Orient, aux richesses convoitées par l’ensemble des puissances coloniales. Mais le recrutement traditionnel de supplétifs (1), la nécessité de remplacer les nombreux soldats tombés au début du conflit, la volonté de développer le patriotisme parmi la population indigène, conduisent les métropoles à puiser dans le vivier colonial. En quatre années de guerre, la France a ainsi fait venir d’Indochine 43 430 tirailleurs annamites (centre de l’actuel Vietnam) et tonkinois (nord), mobilisés surtout dans des bataillons d’étape chargés de l’aménagement et du transport ; 1 123 sont morts au champ d’honneur. En outre, 48 981 travailleurs indochinois ont été envoyés dans les usines françaises pour remplacer les ouvriers partis au front.

Des soldats plus ou moins reconnaissables

Pierre-Albert Leroux (1890-1959), spécialiste des images militaires, a dessiné au premier plan un tirailleur annamite en pied, de trois quarts, conformément à la tradition picturale de représentation des armes et costumes. L’artiste a choisi de montrer aussi des officiers français au second plan et de planter un décor de caserne à l’arrière-plan. Les colons portent l’uniforme de l’infanterie de marine, corps qui a assuré toutes les conquêtes outre-mer de la France, et le fameux casque colonial. Les tirailleurs asiatiques, à l’instar de leurs homologues africains, revêtent eux un costume traditionnel, vecteur d’identité adapté aux rudes conditions climatiques. Celui du premier plan porte ainsi un salako, chapeau traditionnel annamite, et des sandales ; la grande tenue comprend paletot, pantalon large en étoffe noire, ceinture et cravate. Le tirailleur du premier plan, jeune, beau, triste, ressemble à peine à un Asiatique – n’étaient sa peau d’un ton plus sombre et les ombres qu’y projettent ses pommettes saillantes.

Trois ans après cette pose et deux ans après la crise de l’été 1914, une partie des troupes annamites engagées sur le front ouest défilent sur les Champs-Élysées pour les célébrations du 14 juillet 1916. Au dernier plan de la photo de groupe immortalisant cet événement apparaissent des immeubles d’allure haussmannienne, typiques de la capitale. Au loin, la foule parisienne de curieux essaie de distinguer la trentaine d’Annamites coiffés du béret de chasseur alpin et chaussés à l’occidentale, afin de mieux s’adapter aux conditions climatiques. La pluie et les flaques, les visages aux sourcils froncés, rendus obscurs par le manque de soleil, la moue étrange du porte-drapeau asiatique, l’officier blanc qui s’appuie de guingois sur son sabre, produisent une atmosphère où se mêlent tension et mélancolie.

Othon Friesz (1879-1949), figure significative du fauvisme, a lui été affecté à la Section technique topographique de l’aéronautique militaire de Paris jusqu’à la fin du conflit. En 1915, il avait exprimé dans La Guerre (1915), par des traits fermes et de vifs contrastes, le mouvement de vie et de mort dans le conflit moderne. Envoyé à Pau entre juin et novembre 1917, il peint Annamites au camp d’aviation. Ici, en dehors de la cocarde tricolore, les tons sont plutôt ternes. Le sol occupe les trois quarts de la composition en touches rapides, sans détails. Le ciel tourmenté jaillit de la toile sous les coups de pinceau énergiques. Les quatre aéronefs dessinés au sol, pointés vers le ciel, sont mus par des techniciens vus de dos ou de loin, dont rien n’indique qu’ils soient asiatiques. Leurs combinaisons se confondent avec le métal des carlingues et le coton des nuages.

Des combattants peu reconnus

Par le jeu des plans, Leroux représente le tirailleur annamite plus grand qu’il ne devait être en réalité, et donc que les officiers français, en position non réglementaire. Détendus, fumant, leur présence rappelle qu’ils exercent seuls le commandement et que les indigènes restent au service du colon, dans un décor de garnison exotique.

À Pau, les Annamites perdus dans l’espace de la toile, à des milliers de kilomètres de chez eux, desservent un aérodrome éloigné des combats ; ils ne sont pas pilotes, mais mécanos, travaillant dans l’ombre.

En revanche, leur utilisation dans la propagande a été plus visible. Le 14 juillet 1916, quelques jours à peine après le début de la grande offensive franco-britannique dans la Somme, les Français sont appelés à célébrer leurs défenseurs. À la fin de la deuxième année de guerre, le défilé militaire forcément réduit comprend des troupes alliées (russes, britanniques, belges) et coloniales, symboles de l’unité contre l’ennemi commun. Les supplétifs chargés du maintien de l’ordre colonial sur leur sol sont ainsi présentés en défenseurs de la métropole, en conquérants pour la lointaine patrie. Selon les stéréotypes raciaux en vigueur dans l’armée, les Indochinois, censément plus rusés que les autres indigènes, sont flegmatiques et donc faits pour la défensive plus que pour l’offensive. Leur apparence frêle dissimule une belle résistance à la fatigue, signe de leur courage. Cela dit, les Asiatiques ont été utilisés comme manœuvres plutôt que comme combattants. Leurs bataillons d’étapes ont été chargés de la tâche stratégique, mais peu valorisante, de combler de cailloux les ornières de la route qui relie Bar-le Duc à Verdun, la future Voie sacrée. Aucun régiment indochinois n’a été créé, l’encadrement des unités où ils étaient versés séparément les connaissait mal et hésitait à les engager en première ligne. Mais leur comportement au chemin des Dames, en Alsace et à Salonique a démenti ce manque de confiance. Après la guerre, le sacrifice consenti a suscité chez eux un désir de reconnaissance et d’émancipation.

Jean-Jacques BECKER, La Première Guerre mondiale, Paris, Belin, 2008 (rééd.).

Gérard-Gilles EPAIN, Indochine. Une histoire coloniale oubliée, Paris, L’Harmattan, 2007.

Jacques FREMEAUX, Les Colonies dans la Grande Guerre. Combats et épreuves des peuples d’outre-mer, Paris, 14-18 éditions, 2006.

Pierre VALLAUD, 14-18, la Première Guerre mondiale, tomes I et II, Paris, Fayard, 2004.

Collectif, Les Troupes coloniales dans la Grande Guerre, actes du colloque de Verdun, Economica, 1997.

1 - Supplétif : dans le domaine militaire, il s'agit d'une personne autochtone engagée dans une armée régulière pour la renforcer sur un territoire occupé.

Fauves : Les Fauves sont les artistes qui, à leurs débuts, dans les dix premières années du XXe siècle, explorent dans leur peinture le potentiel expressif des couleurs pures sans se soucier d’imiter la nature. L’expression « Fauves » est apparue en 1905 sous la plume d’un critique, exaspéré par la liberté que ces artistes prennent quant aux conventions : l’association sauvage des couleurs, leur tonalité criarde, évoquent pour lui le rugissement d’un fauve. Les représentants les plus célèbres de ce courant baptisé aussi le fauvisme sont Henri Matisse, André Derain et Maurice de Vlaminck.

Alexandre SUMPF, « Les Annamites dans la Grande Guerre », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 22/01/2026. URL : https://histoire-image.org/etudes/annamites-grande-guerre

Lien à été copié

Découvrez nos études

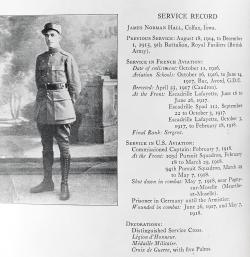

Mémorial de l'Escadrille Lafayette

L’unité aéronautique N 124 ou escadrille La Fayette a été créée le 20 avril…

Dans les ruines de Berlin

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la ville de Berlin est dévastée. Cible de raids aériens anglais depuis 1940,…

L’Escadrille Lafayette : des soldats pas comme les autres

Pris pour la mémoire et la documentation de l’armée, destinés à la presse et au public ou encore à un…

Les débuts de l'aviation : Nungesser et Coli

Traverser les mers fut une constante dans l’esprit des premiers aviateurs. Blériot franchit la Manche en 1909, Garros la Méditerranée en 1913. Il…

La défense de Paris en 1870

Dès les premiers jours du siège, dans la lignée revendiquée des aérostiers de 1793 et alors que des ballons captifs…

André Malraux, écrivain engagé

Né en 1901 et mort en 1976, l’écrivain et homme politique André Malraux est considéré par beaucoup comme la plus grande conscience du XXe…

L'Escadrille Lafayette : des héros volontaires

Pendant le conflit de 1914-1918, la photographie est largement mise à contribution,…

La bataille de Dunkerque

Du 20 mai au 3 juin 1940 se déroule la bataille de Dunkerque, appelée également Opération Dynamo, du nom de code que lui…

La guerre civile espagnole

En mars 1937, l’Italie fasciste, qui apportait son soutien aux troupes nationalistes du général Franco en…

Emblème de l'escadrille La Fayette

Dès 1914, en dépit de la neutralité affichée des Etats-Unis dans le conflit qui oppose les Alliés aux Empires centraux, de nombreux volontaires…

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel