Jeux olympique de Stockholm, arrivée du 5000 mètres

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale de France (BnF, Paris)

site web

Date de création : 10 juillet 1912

Date représentée : 10 juillet 1912

H. : 13 cm

L. : 18 cm

Autre titre : Kolehmainen coiffe Jean Bouin sur le fil.

Photographe : Agence Rol.

Domaine : Photographies

Bibliothèque Nationale de France - Domaine public © Gallica

Rol, 22071

Jean Bouin : héros sportif de la République

Date de publication : Juin 2024

Auteur : Claude BOLI

L’athlétisme : terrain d’histoires mythiques

Le parcours exceptionnel de l’athlète Jean Bouin (1888-1914) peut difficilement se détacher de l’histoire de l’athlétisme et de la façon dont cette discipline a produit les récits mythiques des exploits individuels, notamment dans la première décennie du XXe siècle. Discipline prisée dans les milieux d’élite et aussi dans les couches populaires anglaises depuis les années 1830, l’athlétisme débarque en France vers 1880. Les premiers championnats nationaux ont lieu en 1886 à la Croix-Catelan dans le Bois de Boulogne. Dès 1896, sous l’impulsion du Français Pierre de Coubertin, les épreuves d’athlétisme constituent le point d’orgue des Jeux olympiques modernes à Athènes (Grèce). En France, l’ébéniste et marathonien Michel Théato offre à la nation un titre olympique durant les Jeux de Paris 1900.

Mais l’athlète le plus charismatique de cette période reste Jean Bouin. Avant le début de la Première Guerre mondiale, Jean Bouin s’affirme comme l’un des plus grands coureurs de son époque et aussi l’un des plus populaires au plan national et international. Ce natif de Marseille, au gabarit de poche (1,67 m pour 70 kg) s’illustre avec un palmarès prodigieux. Il se révèle au grand public en 1906, à l’âge de 18 ans en terminant à la quatrième place du National cross-country, puis en remportant le titre de champion de France à quatre reprises (1909, 1910, 1911, 1912). Sa domination est également européenne avec les victoires au Cross des Nations (1911, 1912 et 1913). Athlète complet et très robuste, il est l’un des premiers à se soumettre à une pratique d'entraînement rigoureuse, quasi « professionnelle ». Il intègre notamment dans son entraînement la méthode dite suédoise, très en vogue dans les années soixante, qui consistait en de longues promenades en forêt à des allures modérées.

Deux images éminemment symboliques renvoient d’un côté à la construction du récit légendaire sportif et de l’autre côté, à l’élévation d’une figure nationale. La photo finish de l’épreuve du 5 000 m des Jeux Olympiques de Stockholm 1912 est devenue grâce à la presse l’une des images les plus iconiques du duel sportif du XXe siècle. Quant au tableau représentant Jean Bouin, l’artiste y révèle le valeureux sportif-militaire.

Aux Jeux de Stockholm 1912, le Finlandais Hannes Kolehmainen (1889-1966) et le Français Jean Bouin s’affrontent dans une fin de course épique dans l’épreuve du 5 000 m. Avant la compétition olympique, les deux athlètes s’illustrent en remportant des courses prestigieuses (le championnat d’Angleterre pour Kolehmainen en 1911) ou en réalisant des temps époustouflants (premier record mondial du 10 000 m pour Jean Bouin). L’affrontement entre les deux champions, à Stockholm, est donc très attendu dans la presse. Les photos-reporters sont à l'affût. Ainsi, plusieurs photographes captent cet instant où les deux athlètes achèvent la course. Hannes Kolehmainen est le premier à franchir la ligne d’arrivée.

Le 3 août 1914, l’Allemagne déclare la guerre à la France. La Première Guerre mondiale ébranle l’Europe. Jean Bouin passe la visite médicale d’incorporation dans l’armée, mais se voit réformé pour un problème d’hypertrophie cardiaque ! Recruté dans un corps auxiliaire, le Marseillais réclame de partir au combat comme des centaines de sportifs de haut niveau. Le 29 septembre 1914, sur le front de Verdun, à Xivray (Meuse), un obus fauche Alexandre François Etienne Jean Bouin, 2e classe du 16e régiment d’infanterie. Ainsi disparaît, à 26 ans, l’une des grandes figures du sport et de la nation.

L’athlète et le militaire modèle

Du haut de ses 1,68 m, Kolehmainen impressionne par une allure dominante et un port altier conquérant. Il a le torse avancé et les deux bras levés pour terminer triomphalement la course. Tel un sprinter à la fin d’une course très disputée, l’athlète a le haut du corps complètement mis en avant par rapport aux parties inférieures, des muscles fessiers et aux jambes. Le photographe saisit parfaitement un corps relâché, le visage est beaucoup moins tourmenté que celui de Jean Bouin. A proximité du vainqueur, l’objectif couvre le regard des « officiels » (les personnes avec le canotier) ou des « proches » de l’athlète qui assistent à la fin de la course. Les deux personnalités (sans canotier) semblent très concernées par la performance de Kolehmainen. Ils sont là pour ce moment magique. Gestes d’encouragements et regards fixés sur l’instant final donnent à cette image l’impression d’une émotion partagée. Sans prêter attention à l’enthousiasme des « voisins », plusieurs officiels de la course observent avec attention le franchissement de la ligne. Au second plan de l’image, on aperçoit le stade olympique orné d’imposants drapeaux de certains pays participants. Sur la piste en terre battue, à quelques pas de Kolehmainen, surgit le regard tourmenté de Jean Bouin. Le photographe saisit merveilleusement l’expression d’un échec cuisant. L’allure n’évoque pas l’aisance mais la souffrance. Jean Bouin termine difficilement la course alors que son adversaire semble voler. Le corps est épuisé, apparemment sans ressource, à « bout de course ». Le body language est révélateur d’une situation de grande déception. Les deux bras s’autorisent un dernier rush de détermination mais sans vraiment de conviction. Sur le maillot, les deux anneaux qui s’entremêlent, représentatifs de l’U.S.F.S.A., l’instance gouvernante du sport français, semblent ternis par la prestation de Jean Bouin. Son visage est extrêmement contracté. Yeux fermés et bouche ouverte, Jean Bouin est au bord de l’asphyxie. Les journalistes qui évoquaient quelques mois auparavant la qualité d’excellent finisher et le visage toujours radieux du Marseillais lors des courses, sont surpris de le voir avec cette image de souffrance. Le visage est marqué par le poids de la course perdue mais également par la déception faisant suite à l’espérance réaliste d’un titre olympique.

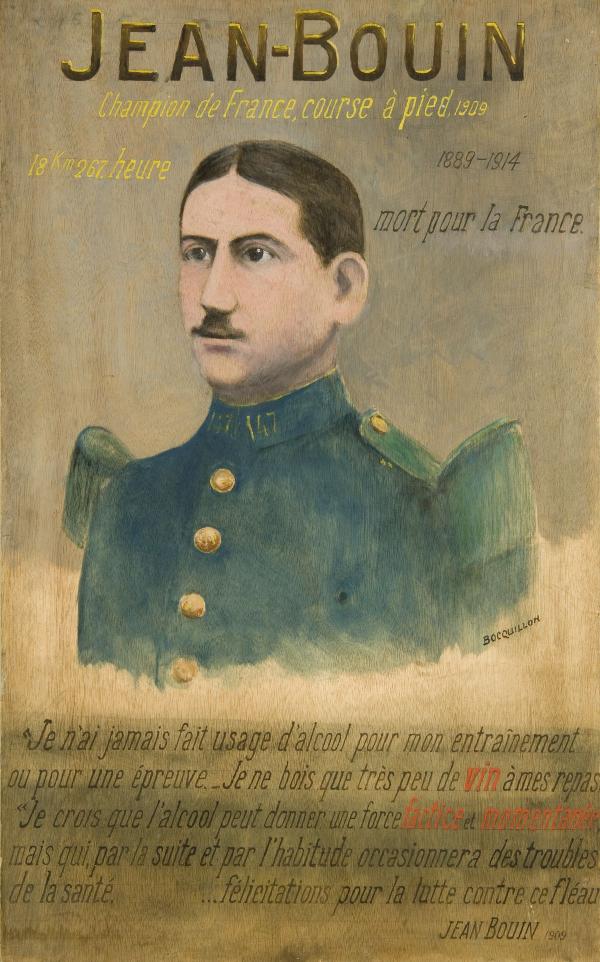

Le portrait de Jean Bouin concentre les deux aspects : l’athlète et le modèle social. Le parcours d’athlète exceptionnel est d’abord mis en avant à travers le gros titre de champion de France et le record de l’heure. Ces caractéristiques positionnent l’athlète dans l’univers sportif. Suit l’engagement du soldat. On découvre la date de sa mort et surtout ces mots : mort pour la France. Regard lointain et serein, le « soldat Bouin » est remarquablement représenté avec une tenue militaire de cérémonie. Elle est accompagnée d’un numéro matricule, visible sur le col de la veste. Les boutons dorés donnent au costume une qualité de distinction et d’honorabilité. La posture est très élégante et appliquée. La raie de la coiffure et la moustache abondante mais soignée s’inscrivent dans les codes d’élégance de la gent masculine des années 1910. A travers cette pose militaire, il se dégage le même engagement et l’impression d’une douce ténacité qu’il a montrés sur les pistes. Sous le portrait s’offre aux lecteurs un message personnel de l’athlète-soldat. Le personnage est élevé comme un modèle, un exemple pour la société.

Dans le message daté de 1909, au moment où la notoriété de Jean Bouin explose en France, se trouve le combat contre l’un des fléaux de l’époque : l’abus d’alcool. Jean Bouin s’inscrit dans le mouvement de tempérance qui luttait avec abnégation contre les dégâts de l’alcoolisme, notamment dans les milieux populaires. Le langage est volontariste. Les mots utilisés sont percutants. L’usage du Je a pour effet de personnaliser le propos, d’interpeller le lecteur et il invite aussi à une prise de conscience collective. Jean Bouin agit comme un citoyen engagé à une cause « nationale », comme un moralisateur, un éducateur, un homme d’influence comme on dirait aujourd’hui.

Héros sportif de la République

Avant la Grande Guerre, peu d’athlètes peuvent s’enorgueillir d’être aussi célèbres que le coureur de fond Jean Bouin. Le Marseillais est au sommet d’une gloire qui se transforme en mythe. Le moment charnière se déroule lors du 5 000 mètres des Jeux olympiques de Stockholm 1912. La course est amplement racontée dans toute la presse et pénètre magistralement dans la mémoire collective notamment grâce aux prises photographiques. En 14’36’’, les deux athlètes pulvérisent le record du monde. La fin est épique. La presse internationale est unanime sur le dénouement : ce fut un moment inoubliable, fantastique.

Du côté des Français, la course est vécue comme une tragédie mais elle a démontré les qualités de bravoure de celui qui portait l’espoir d’une victoire attendue de toute la nation. La défaite est transformée en victoire du courage. Ainsi, la presse va donner naissance au premier « magnifique perdant » auquel le sport français va longtemps être rattaché. Plus tard, les sportifs tels que le boxeur Georges Carpentier (1) ou le cycliste Raymond Poulidor (2) tireront leur popularité sur cette « marque française », celle de défaite livrée comme valeureuse, honorable et finalement « victorieuse ». La glorieuse défaite de Jean Bouin s’inscrit dans un récit mythique qui dépasse le terrain sportif. Elle se nourrit des attributs qui sont installés dans le registre patriotique, militaire.

Le succès populaire de Jean Bouin se renforcera par sa mort tragique au front dans les premiers mois de la guerre. Plusieurs vedettes sportives engagées perdent la vie, mais la mort de Jean Bouin marque les esprits puisqu’elle fera l’objet d’une véritable mythification du héros-sportif de la République. Selon l’organe du club de Jean Bouin, ce dernier serait tombé, mortellement frappé d’un éclat d’obus, en criant : « Vive la France !.. Vengez-moi !.. ». Il s’agit vraisemblablement d’une histoire inventée afin de pointer l’héroïsme patriotique de l’athlète dans un contexte d’exaltation de sentiment national. De son vivant, au-delà des victoires, Jean Bouin reste dans les mémoires pour avoir été l’un des premiers à exprimer une volonté quasi scientifique de son « métier » de coureur. C’est un pionnier. Il met en place une véritable méthode de préparation dans laquelle une attention particulière est portée à l’hygiène de vie et à l’alimentation. En 1912, il publie un livre intitulé : Comment on devient champion de course à pied. En plus d’être un excellent athlète doté de plusieurs records mondiaux, Bouin se positionne comme un modèle autant sur le plan sportif que social.

Ce sont certainement des motivations qui inspireront des artistes de la trempe du sculpteur Constant Roux. Plusieurs enceintes sportives portent aujourd’hui le nom de Jean Bouin, en mémoire de l’athlète et héros « mort au champ d’honneur ».

Henri Charpentier, La grande histoire des médaillés olympiques français, Paris, Robert Laffont, 1991.

Paul Dietschy, Le Sport et la Grande Guerre, Paris, Chistera, 2018.

Bernard Maccario, Jean Bouin : héros du sport, héros de la Grande Guerre, Paris, Chistera, 2018.

Collectif : Olympisme. Une histoire du monde, des premiers Jeux olympiques d'Athènes 1896 aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, catalogue de l'exposition au Palais de la Porte Dorée, Editions de La Martinière, Paris, 2024

1 - Georges Carpentier (1894-1975) : boxeur français né à Liévin dans le Nord, Georges Carpentier est champion de France et d’Europe des poids mi-moyens en 1911, puis champion d’Europe toutes catégories en 1913, il devient le premier Français champion du monde des mi-lourds en 1920. Mais il est battu lors de combat contre Jack Dempsey en 1921 à Jersey City et échoue à porter le titre mondial des poids lourds. Il quitte la compétition en 1926. Engagé volontaire le 8 août 1914, il devient aviateur de guerre et un héros de la Première guerre mondiale. Il est décoré de la Croix de guerre.

2 - Raymond Poulidor (1936-2019) : coureur cycliste, Raymond Poulidor devient sportif professionnel à 24 ans. Champion de France sur route en 1961, il remporte aussi de nombreux succès dans les courses internationales. Très populaire, il est surnommé l'éternel second car il ne remporte jamais le Tour de France et ne porte jamais le maillot jaune.

Claude BOLI, « Jean Bouin : héros sportif de la République », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 31/01/2026. URL : http://histoire-image.org/etudes/jean-bouin-heros-sportif-republique

En savoir plus sur Michel Théato : L'incroyable histoire de Michel Théato, vainqueur du marathon de 1900, sur le site web de la Ville de Paris

Lien à été copié

Albums liés

Découvrez nos études

Les premiers reportages photographiques sportifs

Dès 1880, il n’est pas rare que, pour tester les possibilités des émulsions rapides au gélatino-bromure d’argent (une émulsion à la fois plus…

Affichez les Jeux !

Remarquablement bien organisés, les Jeux de la cinquième olympiade, à Stockholm en 1912, connaissent une belle réussite et…

William DeHart Hubbard, le saut de l’Amérique noire

Vingt ans après l’organisation de la IIe olympiade, Paris se trouve…

Jean Bouin : héros sportif de la République

Le parcours exceptionnel de l’athlète Jean Bouin (1888-1914) peut difficilement se détacher de l’…

Combat des écoles – L’Idéalisme et le Réalisme

Pour l’exposition universelle qu’il organise à Paris en 1855, le Second Empire entend se démarquer de l’édition…

Les Jeux olympiques de Paris, 1924

Au moment où s’affirme en Europe le triomphe des États nations, le baron Pierre de Coubertin ressuscite la tradition…

Ludwig Guttmann et les Jeux Paralympiques

En 1948, le jour de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Londres, une compétition de tir à l’…

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel