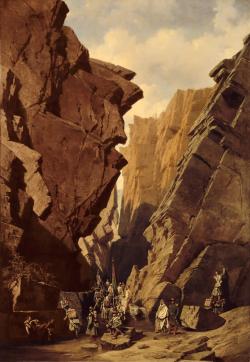

Quatre heures au Salon.

Auteur : BIARD François

Lieu de conservation : musée du Louvre (Paris)

site web

Date de création : 1847

Date représentée : 1847

H. : 57 cm

L. : 67 cm

Huile sur toile

Domaine : Peintures

© Photo RMN - Grand Palais - D. Arnaudet

88EE1824/RF 2347

Quatre heures au Salon

Date de publication : Mars 2016

Auteur : Emmanuelle GAILLARD

Sous la monarchie de Juillet, le salon des artistes vivants est une manifestation annuelle qui se tient de mars à juin dans le Salon carré – d’où il tire son nom – et la grande galerie du Louvre. Le nombre des œuvres exposées se compte alors en milliers, toutes sélectionnées par le jury que compose l’Académie des Beaux-Arts. Véritable phénomène de la vie sociale et culturelle parisienne – voir Manette Salomon des Goncourt (1867) et L’Œuvre de Zola (1886) –, il est aussi un des enjeux de la reconnaissance sociale et de la réussite professionnelle des artistes.

« Ce Salon à quoi tout se ramène, satisfaction d’amour-propre, considération, notoriété, fortune et le pain quotidien. » (Adolphe Tabarant, Salon de 1840.)

« On ferme ! ! ! » s’égosillent les gardiens qui arpentent la grande galerie, revêtus de leur redingote rouge et coiffés de bicornes. Scène humoristique dépeignant l’heure de la fermeture de l’avant-dernier salon organisé au Louvre, le tableau de Biard illustre les conditions matérielles de l’organisation de l’exposition : toiles entassées sur les murs, mal éclairées, illisibles, circulation impraticable dans les salles d’exposition. La fréquentation du public, où l’on reconnaît Sainte-Beuve lisant le journal, est phénoménale ; sur toute sa durée, le Salon enregistre plus d’un million de visiteurs, l’équivalent de la population parisienne de l’époque. Les œuvres exposées font l’objet de commentaires lancés sur le vif, bientôt relayés par les critiques paraissant sous forme de comptes rendus à suivre d’un numéro à l’autre dans les journaux et les revues artistiques, qui font alors leur première apparition. On assiste à des réactions collectives d’enthousiasme ou de rejet, lisibles dans les attitudes et postures variées des visiteurs. « Thème privilégié par les dessinateurs satiriques et par certains chroniqueurs dans leurs comptes rendus du Salon, le commentaire oral direct a opéré […] comme une forme de communication sociale et, surtout, comme un mode de formation de l’opinion sur les arts visuels. Sujets historiques ou anecdotiques qu’on commente à haute voix, et dont chaque élément appelle identification, énumération, explication ; savoir-faire qu’on juge. » (G. Monnier, 1995, p. 136-137).

Au milieu du XIXe siècle, le Salon, antenne de l’Académie, fait figure d’institution centrale et dominante. Il apparaît comme une manifestation culturelle essentielle, où la vox populi signe le succès ou l’échec d’un artiste. Lieu d’exposition et de rencontre avec le public, son rôle économique est primordial dans le système de la commande faite à l’artiste par l’État qui est alors le premier mécène. Il est le « dispositif pertinent d’une période de transition entre une société monarchique et ses mécènes aristocratiques d’une part, et d’autre part une société marchande dotée d’un marché spéculatif de l’art, puissant et structuré ». (G. Monnier, 1995, p. 130).

Gérard MONNIER L’Art et ses institutions en France de la Révolution à nos jours Paris, Gallimard, 1995.Léon ROSENTHAL Du romantisme au réalisme, essai sur l'évolution de la peinture en France de 1830 à 1848 1re éd.1914, rééd.Paris, Macula, 1987.

Emmanuelle GAILLARD, « Quatre heures au Salon », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 01/03/2026. URL : http://histoire-image.org/etudes/quatre-heures-salon

Lien à été copié

Albums liés

Découvrez nos études

Presse et politique

Officiellement née au XVIe siècle, avec l'ordonnance de François Ier du 13…

Louis XIII et Poussin

Initialement commandée en 1828 pour le musée Charles-X, qui accueillait les antiquités égyptiennes et gréco-romaines…

Revue de la Garde nationale, attentat de Fieschi

Louis-Philippe, durant tout son règne, fut l’objet de multiples tentatives d’assassinat. L’une des plus spectaculaires, et…

La politique autoritaire de Casimir Perier

Casimir Perier (1777-1832) fut l’un des hommes politiques les plus en vue de la Restauration et des tout débuts de la monarchie de…

L’avènement de la monarchie de Juillet

Le 29 août 1830, Louis-Philippe Ier passe en revue les 50 000 gardes nationaux de Paris et de sa banlieue. La…

Alphonse de Lamartine

Alphonse de Lamartine, issu d’une famille de petite noblesse du Mâconnais, avait connu une célébrité immédiate…

Caricatures et pamphlets politiques (1830-1835)

De 1830 à 1835, la monarchie de Juillet lutte pour son existence en tentant de maîtriser les mouvements de la rue…

L'Armée française au cœur de la conquête de l'Algérie

La conquête de l’Algérie débute en juin 1830 : les troupes françaises, dirigées par le comte de Bourmont, débarquent à…

Les Parisiens envahissent le Palais des Tuileries, 24 février 1848

Dès le 30 décembre, Guizot, premier ministre de Louis-Philippe, interdit le banquet de la garde nationale du XII…

Scène de Juillet 1830, dit aussi Les Drapeaux

Au cours de la Révolution, l’emblème tricolore devient le support d’un nombre croissant de souvenirs et de fidélités…

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel