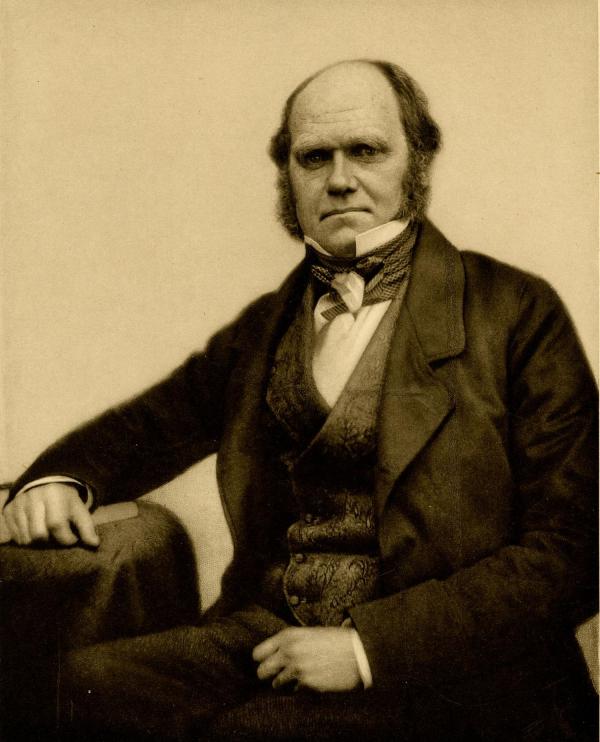

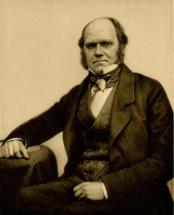

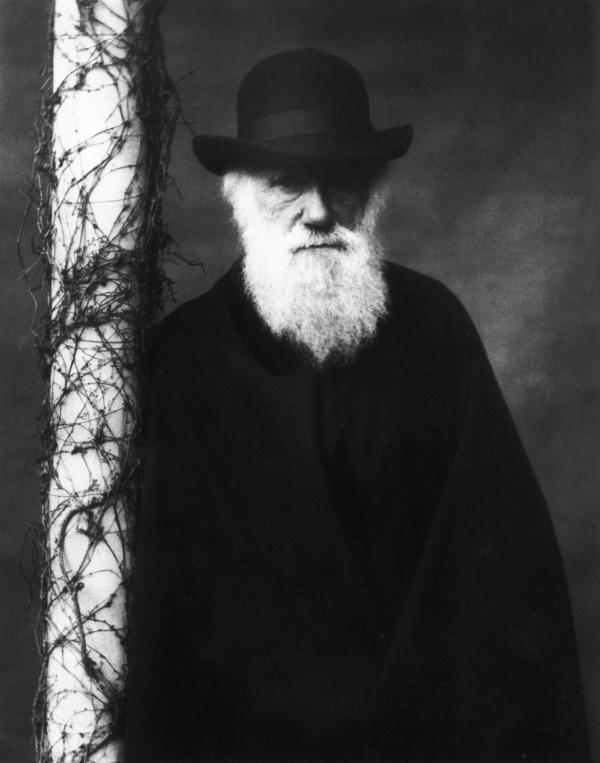

Charles Darwin à 45 ans

Lieu de conservation : The British museum

site web

Date de création : 1912

Date représentée : 1854

H. : 25,8 cm

L. : 18,7 cm

Imprimeur : Emery Walker (1851-1933) d'après une photographie du studio Maull & Co (1854-1908).

Photogravure.

Domaine : Photographies

Domaine Public © CC0 Trustees of the The British Museum

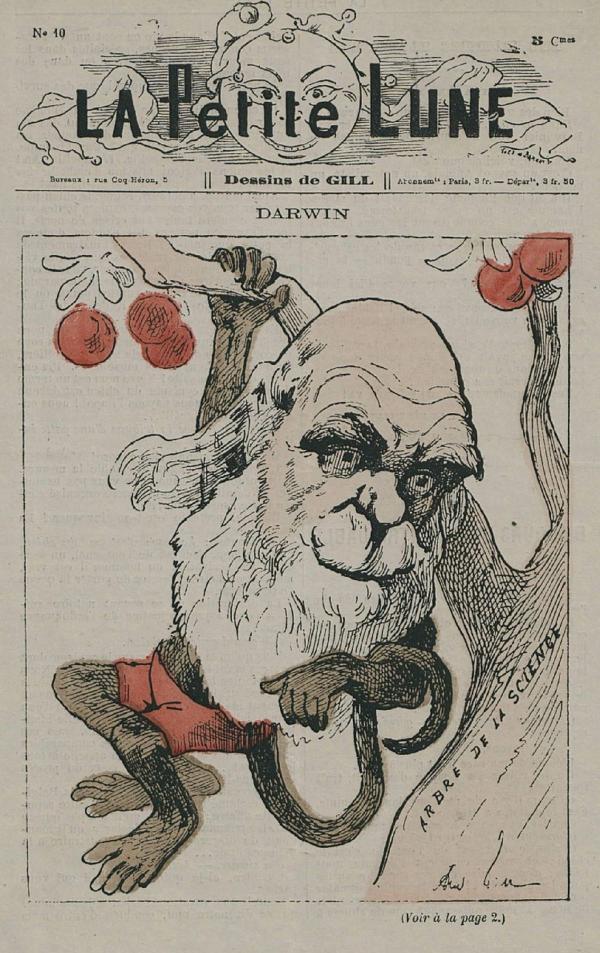

Sous le singe de Darwin

Date de publication : Septembre 2024

Auteur : Alexandre SUMPF

Un fameux bipède

En 1855, le paléontologue et naturaliste anglais Charles Darwin (1809-1882) n’a pas encore publié son Origine des espèces (1859) qui le rendra célèbre. Il pose toutefois dans le studio de Henry Maull (1829-1914) et George Henry Polyblank (né en 1831) à Picadilly, car c’est la condition pour entrer dans le Literary and Scientific Portrait Club - institué pour obtenir une galerie de portraits des célébrités littéraires et scientifiques du pays.

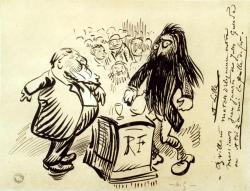

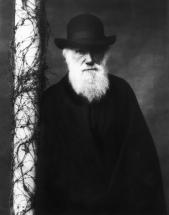

Plus de 30 ans après, quand André Gill (André Gosset de Guinnes, dit, 1840-1885) le croque en couverture de son journal satirique La Petite Lune, la théorie de l’évolution a conquis l’opinion publique – à la différence de la sélection naturelle, qui engendre surtout des interprétations politiques sous le nom de « darwinisme social ». Après avoir connu le succès dans les années 1860, et dirigé le Musée du Luxembourg pendant la Commune de Paris (Jules Vallès était un ami proche), Gill se débat alors dans les difficultés financières et il sombrera dans la folie en 1881. La même année, un an avant son décès, Darwin pose pour les photographes londoniens Elliott & Fry, qui réalisent les seuls clichés du grand homme debout.

Faire le singe

La première photo connue de Darwin est un daguerréotype de 1842, signe qu’il a tôt cédé à la mode du portrait. En 1855, Maull et Polyblank le font poser dans leur studio dans une position similaire à celle des autres membres du Club. Assis, accoudé sur un guéridon recouvert d’une nappe épaisse à sa droite, le savant se tient droit sur une chaise, en costume trois-pièces, col et manchettes. Sa carrure massive est surmontée d’une tête imposante, à l’époque où il n’a pas encore fait pousser sa célèbre barbe. Ses yeux clairs dardent l’objectif, ses lèvres serrées lui donnent un air presque revêche.

La caricature croquée par André Gill en 1878 associe trois éléments : l’arbre de la science, dérivé de l’arbre de la Connaissance, avec ses pommes qui se rapportent autant à Adam qu’à Newton ; le portrait réaliste de Darwin à la fin de sa vie, aisément reconnaissable à sa barbe et sa crinière blanches ; et un corps de singe non moins réaliste, avec une queue, de larges mains avec lesquelles il se pend à une branche, comme au zoo de Londres où il a fait ses observations. Des culottes courtes d’enfant et la position de sa queue comme le pommeau recourbé d’une canne signent sa place à mi-chemin de l’évolution, entre animalité et humanité.

La séance organisée en 1881 par Elliott & Fry se déroule sur la véranda de Down House, la résidence de Darwin. On le fait s’appuyer sur l’un des piliers métalliques, sans doute en hiver puisque la vigne vierge a perdu ses feuilles. Un tissu a été tendu derrière lui, de sorte qu’à l'arrière-plan la maison ne gêne pas la prise de vues. Vêtu d'une cape en velours et d'un chapeau melon, le vieil homme de 72 ans lève son visage ridé vers la caméra dans un clair-obscur ménagé par le couvre-chef, qui le fait ressembler à l’un des autoportraits tardifs de Rembrandt.

À son image

Malgré l'aversion souvent exprimée par Darwin pour la photographie, il a été photographié presque tous les ans à partir de 1865. Dans son milieu, il est courant à l'époque de poser pour disposer d’un portrait récent à envoyer à des amis – il a de fait payé au studio une somme équivalente à l’achat de 14 portraits-cartes. La plupart des photographies de Darwin ont été commercialisées de nombreuses années durant, reproduites sous forme de gravures, copiées, ce qui rend problématique leur datation et leur attribution. Longtemps daté de 1854 et attribué à Maull et Fox par le fils de Darwin, le cliché date en réalité de 1855 ; Fox, associé à Maull bien plus tard, n’y a pris aucune part. À l’époque Darwin ne maîtrise pas son image, il n’est qu’un membre du Club parmi d’autres.

Un quart de siècle plus tard, c’est une célébrité planétaire qui fait se déplacer les photographes et a droit à une mise en scène singulière – qui a rendu cette photographie très célèbre.

Les théories de Darwin, popularisant celles énoncées par le Français Lamarck une génération auparavant, font scandale au moment où les naturalistes ont découvert les grands singes sans queue, et où l’anticléricalisme progresse en Europe. Après la publication de La Filiation de l’Homme, les caricaturistes s’en donnent à cœur-joie. Gill s’inspire clairement d’un modèle anglais de 1871, publié dans The Hornet, mais il est moins précis en n’insistant pas sur les quatre mains qui distinguent le singe de l’homme. La Petite Lune est la version populaire (et éphémère, 52 numéros) à cinq centimes de La Lune Rousse et tire à 80 000 exemplaires – un score plus qu’honorable. Le dessin de couverture est sa signature, la satire sa marque de fabrique. Darwin fait l’objet de quelques lignes à peine en page intérieure : Gill n’a cure de ce personnage, qui n’est que l’un des 52 portraits réalisés cette année-là et n’a d’utilité que par la notoriété du sujet.

John Bowlby, Charles Darwin. Une nouvelle biographie, Paris, PUF, « Perspectives critiques », 1995.

André Pichot, Aux origines des théories raciales. De la Bible à Darwin, Paris, Flammarion, « Bibliothèque des savoirs », 2008.

Patrick Tort, Darwin et la science de l’évolution, Paris, Découvertes Gallimard, 2000.

Alexandre SUMPF, « Sous le singe de Darwin », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 24/02/2026. URL : http://histoire-image.org/etudes/singe-darwin

En savoir plus sur :

- Charles Darwin, Gallica

- L'Origine des Espèces, Les Essentiels, BNF

Les portraits photographiques de Charles Darwin, University of Cambridge

Lien à été copié

Découvrez nos études

Kan Gao, Chinois de Cayenne

Élisabeth Ire

Le portraitiste américain George Healy (1813-1894) a réalisé la copie du célèbre Portrait à l…

Un Hommage au Greco

Maurice Barrès entama sa carrière littéraire par des ouvrages exaltant l'émotion, « l'épanouissement de l'…

Louis XVII au Temple, réalité et légende

Le second fils de Louis XVI et Marie-Antoinette, Louis-Charles de France, duc de…

Bustes-charges de banquiers par Honoré Daumier

Fragmentés en groupes concurrents, les parlementaires n’en constituaient pas moins une entité d’une exceptionnelle…

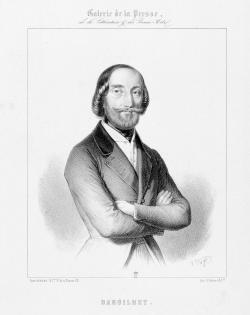

Paul Barroilhet

Le XIXe siècle est celui de l’opéra, une sorte d’âge d’or au cours duquel l’art…

1860 : Réunion de Nice et de la Savoie à la France

Alors que le roi de Sardaigne Victor-Emmanuel II de Savoie (1820-…

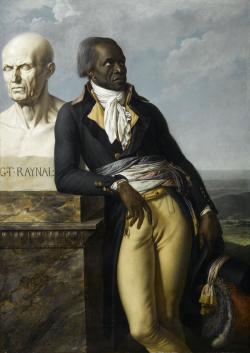

Jean-Baptiste Belley, député de Saint-Domingue à la Convention

A l’aube de la Révolution, Belley, ancien esclave à Saint-Domingue, affranchi grâce à son service…

Jaurès orateur

Leader socialiste et député de 1885 à 1889 puis de 1893 à 1898 et de 1902 à 1914, Jaurès fut sans nul doute un des…

La vogue du daguerréotype en France

Mis au point en 1839 par Louis-Jacques-Mandé Daguerre (1787-1851), le daguerréotype est un procédé…

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel