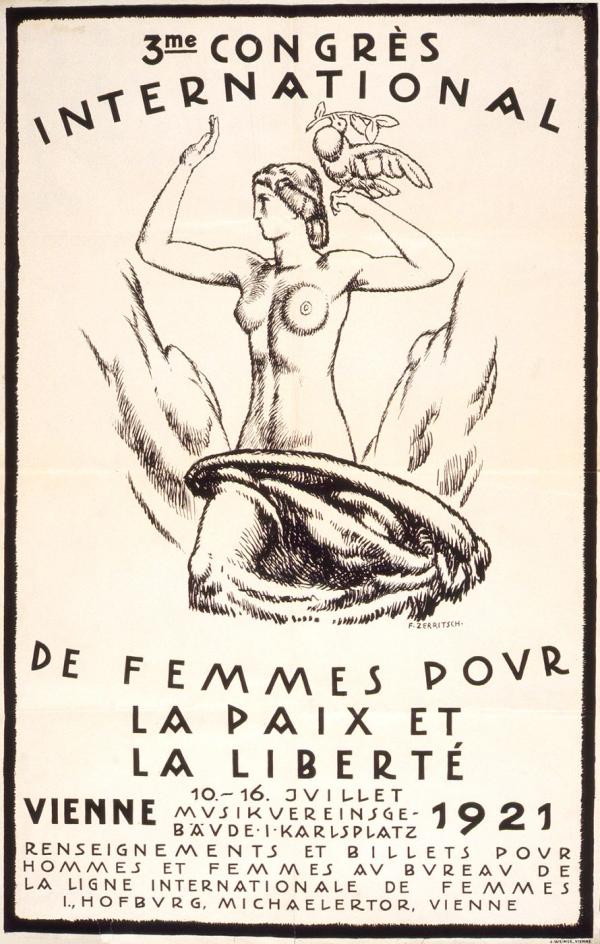

Troisième congrès international de femmes pour la paix et la liberté

Auteur : ZERRITSCH Fritz

Lieu de conservation : La Contemporaine (BDIC, Nanterre)

site web

Date de création : 1921

Date représentée : Autour du 10 juillet 1921

H. : 95 cm

L. : 63 cm

Lieu de création : Vienne.

Lithographie.

Domaine : Affiches

© Fritz Zerritsch © CC0 Collections La Contemporaine, Nanterre

AFF20812

Les femmes, la guerre et la paix

Date de publication : mai 2011

Auteur : Alexandre SUMPF

Un pacifisme né de la Grande Guerre

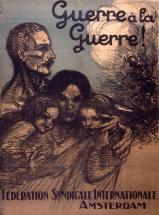

Les syndicats européens, anticapitalistes, se positionnent à l’écart de l’Internationale où règnent les partis politiques et fondent en 1901 le Secrétariat syndical international (S.S.I.). En 1913 s’organise à Berlin la Fédération syndicale internationale (F.S.I.), qui déménage au début de la guerre à Amsterdam. La plupart des syndicalistes, comme les socialistes, soutiennent alors l’effort de guerre en dépit des résolutions du congrès extraordinaire pour la paix tenu à Bâle en novembre 1912. Mais après la guerre, les internationalistes renouent avec le pacifisme d’autant plus violemment qu’une génération traumatisée ne veut « plus jamais ça ! ». Théodore Alexandre Steinlen (1859-1923), qui a dessiné sans fard et sans relâche la société en guerre, accepte de créer en 1922 une affiche sur le thème de la « guerre à la guerre », qui fait alors florès.

Les internationalistes ne sont pas les seuls à se battre contre la guerre. Dès le 15 avril 1915, 1 136 déléguées provenant de douze nations se réunissent à La Haye, en dépit des obstacles placés sur leur route par leurs gouvernements respectifs. Leur programme prévoit déjà l’édification d’une Société des nations. Le second congrès se réunit à Zurich en même temps que la Conférence « de la paix » à Versailles. Les déléguées de dix-neuf nations fondent la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté ; le siège, situé à Genève, sert de base pour des missions dans toute l’Europe et le lobbying auprès de la S.D.N. Vienne, capitale d’une Autriche qui a complètement perdu son empire, accueille le troisième Congrès de la Ligue en 1921. Fritz Zerritsch (1888-1981, artiste viennois, se charge de réaliser l’affiche qui annonce cet événement aux femmes européennes.

Guerre à la guerre

La typographie choisie pour annoncer le troisième Congrès international de femmes pour la paix et la liberté évoque l’alphabet grecque classique. De fait, l’image centrale représente, plutôt qu’une femme réelle, une statue allégorique aux proportions parfaites, inspirées de l’Antiquité. Nue comme la Vérité, cette figure de profil se tourne vers la gauche, espace des événements passés qu’elle repousse de sa main levée. Sur sa main gauche se tient une colombe portant dans son bec un rameau d’olivier, symbole de paix.

Le style que Steinlen a développé pendant le conflit se reconnaît aisément dans Guerre à la Guerre !, affiche où le crayonné s’impose sur un à-plat bleu dans la partie supérieure. Au premier plan, un homme qui dresse la tête face à la Mort étreint sa famille. Les fillettes sont blotties contre leur mère, les hachures grisées gomment leur appartenance sociale et laissent juste apparaître les visages innocents des enfants et la tristesse impénétrable de la figure maternelle. La taille des mains du père et les muscles saillants de son cou traduisent sa force, mais aussi sa tension face à cet adversaire tenace, couronné de lauriers. Le squelette à la faux sort d’une nuée qui évoque la fumée des explosions de la guerre de tranchées, dans un paysage dénudé.

L’internationale des pacifistes

Les femmes, qui ont largement contribué à l’effort de guerre, et pas seulement en tant qu’infirmières, peinent après le conflit à se voir reconnaître un rôle social renouvelé. Pourtant, rares sont les nations européennes – France, Yougoslavie, … – qui n’ont pas encore accordé le droit de vote aux femmes. Poursuivant une politique hostile à tout mouvement internationaliste, les autorités françaises refusent ainsi « patriotiquement » de laisser entrer sur le territoire national les déléguées allemandes au deuxième Congrès de la Ligue, d’où sa tenue à Zurich. Le troisième Congrès s’inscrit dans le nouveau mouvement international porté par les « quatorze points » du président américain Wilson (désarmement, droits des peuples y compris coloniaux) et vise à refonder les principes de vie en commun. Les déléguées de la Ligue partagent une même foi en l’éducation, en l’élaboration d’une langue internationale commune, et ont pour projet de purger les manuels scolaires de tout militarisme. Elles revendiquent le droit à exprimer en tant que femmes leur pacifisme, différent de celui des anciens combattants.

Sur le territoire neutre de la Suisse, à Zimmerwald (1915) puis à Kienthal (1916), seule une mince frange de révolutionnaires pacifistes s’est insurgée contre la guerre, avec à leur tête Lénine et Trotski. Cette ligne de fracture se retrouve dans l’Europe en reconstruction. Réformiste, la F.S.I., qui compte 22 millions d’adhérents en 1920, refuse d’adhérer au Profintern, équivalent syndical du Komintern, proposé en 1921 aux syndicats européens par les bolcheviks russes. Cela n’empêche pas la « Fédération d’Amsterdam » à laquelle adhèrent de nombreux anciens combattants de promouvoir un pacifisme sans concessions et de tenter de mettre en œuvre une autre mobilisation culturelle, contre la guerre autant que pour la paix. Avant la guerre, Steinlen avait fréquenté socialistes et anarchistes et même illustré la couverture d’un ouvrage de Kropotkine. Sa dénonciation de la misère quotidienne du peuple dans Le Petit Sou ou des ravages de la guerre trouve sa suite logique dans une affiche qui ne peut que frapper un public familiarisé avec son style et ses prises de position.

Jean-Jacques BECKER et Serge BERSTEIN, Nouvelle histoire de la France contemporaine, tome XII « Victoire et frustrations, 1914-1929 », Paris, Le Seuil, coll. « Points Histoire », 1990.

Jean-Jacques BECKER et Gilles CANDAR (dir.), Histoire des gauches en France, vol. II « XXe siècle : à l’épreuve de l’histoire », Paris, La Découverte, coll. « L’espace de l’histoire », 2004.

Alexandre SUMPF, « Les femmes, la guerre et la paix », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 25/02/2026. URL : http://histoire-image.org/etudes/femmes-guerre-paix

Lien à été copié

Albums liés

Découvrez nos études

Frida Kahlo accueille Léon Trotski au Mexique

Cette photographie de Léon Trotski, (1879-1940), accompagné de son épouse Natalia…

Femmes à l'usine

Dans le second XIXe siècle, avec la généralisation des machines qui exécutent elles-mêmes les travaux de force, le travail féminin s'…

Le scandale de la réalité

En 1863, Victorine Meurent, modèle préféré de Manet dans les années 1860, pose pour ce nu jugé à l’époque comme le plus scandaleux des nus…

Liane de Pougy et le charme de l’ambiguïté à la Belle Époque

Depuis le Second Empire, le portrait photographique connaît un véritable essor,…

L'atelier de couture

La Guerre d’Indépendance en Grèce

Sous l’emprise des idées de la Révolution française, la Grèce aspire à son indépendance au début du XIXe siècle. Elevés dans le culte…

Isadora Duncan entre hellénisme et modernité

C’est à Paris, vitrine de toutes les avant-gardes, que se forge le mythe d’Isadora Duncan, chef de…

Franz Liszt, de la gloire aux ténèbres

Pianiste hors norme et compositeur novateur, Franz Liszt (1811-1886) est l’un des plus grands musiciens du XIXe…

Berlin dans les années 30 : entre frénésie et chaos

La Première Guerre mondiale et la défaite allemande ont eu d’importantes conséquences politiques et économiques. D’une…

Les femmes, la guerre et la paix

Les syndicats européens, anticapitalistes, se positionnent à l’écart de l’Internationale où règnent les…

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel