Centre de propagande pour le vote des femmes

Lieu de conservation : Agence Roger-Viollet (Paris)

site web

Date de création : 1936

Date représentée : 1er - 2 février 1936

De gauche à droite : Maryse Demour, Hélène Roger-Viollet, Jeanine Nemo, Louise Weiss et Clara Simon.

Domaine : Photographies

© Roger-Viollet

3759-2

Louise Weiss, féministe des années 1930

Date de publication : Mars 2017

Auteur : Alexandre SUMPF

La cause du droit de vote des femmes en 1936.

Durant la première guerre mondiale, la grande majorité des associations féministes françaises mettent leurs revendications entre parenthèses. Pendant le conflit, nombre de femmes font cependant leur entrée dans le monde du travail où elles remplacent des hommes absents ou tombés au front, acquérant par ailleurs des responsabilités et une autonomie nouvelles qui nourrissent un désir d’émancipation.

Malgré quelques avancées, 1918 marque pour les femmes une sorte de retour à la « normale » en France, et ce alors même que leur poids démographique comme leur rôle économique n’ont jamais été aussi importants dans la société. Ainsi, et à l’inverse de la Grande-Bretagne où le droit de vote (partiel et censitaire) est accordé aux femmes en 1918, les militantes françaises n’obtiennent toujours pas gain de cause.

Le 20 mai 1919 pourtant, la Chambre des Députés adopte pour la première fois une proposition de loi instaurant le vote des femmes aux élections locales qui est finalement rejetée par le Sénat en 1922. Ce schéma se reproduit ensuite à quatre reprises (1925, 1927, 1932 et 1935), malgré les injonctions de plus en plus fermes de la Chambre appelant le gouvernement à user de son influence sur le Sénat.

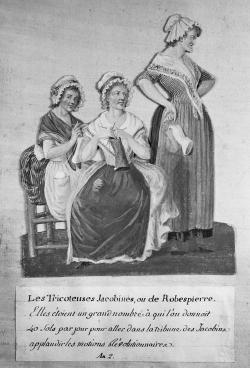

Pour les différents mouvements suffragistes, les élections locales ou nationales deviennent l’occasion de grandes campagnes de sensibilisation et de propagande qui prennent de multiples formes : pétitions, campagnes de presse, tracts, affiches, votes et élections « parallèles », etc., comme aux municipales de 1925 à Paris ou de 1935 dans toute la France. Six conseillères dites supplémentaires sont ainsi élues après une élection « parallèle » et mixte à Louviers, qui siègeront avec voix délibérative. La photograpgie Centre de propagande pour le vote des femmes, donne justement à voir l’un de ces événements organisé pour le droit de vote des femmes, ainsi que plusieurs des figures féministes de l’entre-deux guerres.

Figures féministes

Centre de propagande pour le vote des femmes, a été prise en février 1936. Alors que les élections législatives d’avril-mai 1936 approchent, porteuses de l’espoir d’une victoire des progressistes, cinq militantes tiennent ce qui semble être un guichet improvisé (panneau de bois, à droite) que l’on imagine installé sur un trottoir (façade d’immeuble en arrière plan) d’une des rues de la ville de Paris.

Une pancarte occupe le second plan de l’espace ainsi délimité, qui revendique pour les femmes, en lettres noires sur fond blanc, « le droit de vote aux prochaines élections » (celles d’avril-mai) et évoque, semble-t-il, leur « liberté ».

Autour d’une petite table couverte de papiers (lettres, bulletins et pétitions), on reconnaît, de gauche à droite : Maryse Demour (assise avec un chapeau), Hélène Roger-Viollet (debout, tenant une feuille à la main), Jane Nemo (assise), Louise Weiss (assise avec un chapeau) et Clara Simon (debout avec un chapeau).

Louise Weiss et Clara Simon fixent l’objectif, semblant à cet instant précis poser pour le photographe. Les visages et l’attitude corporelle déterminés disent le sérieux de leur engagement ainsi que l’importance qu’elles donnent à leur démarche en ce jour de février. On perçoit toutefois chez elles deux une certaine malice (petit sourire en coin), voire un air de défi (manière dont se tient et dont nous regarde Clara Simon). Jane Nemo regarde ailleurs, droit devant elle, dans la même direction que Maryse Demour. La plus jeune d’entre elles, Hélène Roger-Viollet, semble apprécier la lecture de la lettre ou du document qu’elle teint dans les mains.

Louise Weiss et La femme nouvelle

En France, le combat pour le droit de vote des femmes est principalement mené par les deux plus grandes organisations suffragistes que sont l’Union française pour le suffrage des femmes (UFSF) dirigée par Cécile Brunschvicg et la Ligue française pour le droit des femmes (LFDF) dirigée par Maria Verone. Dans les années 20 et 30, l’UFSF et la LFDF voient le nombre de leurs membres considérablement augmenter (100 000 en 1935 pour L’UFSF). Avec des moyens de plus en plus conséquents, elles peuvent mieux faire entendre leurs revendications, notamment à l’occasion de chaque élection locale ou nationale. Il existe cependant d’autres figures féministes qui évoluent (relativement) à l’écart de ces deux associations. C’est notamment le cas des femmes que l’on aperçoit sur la photographie étudiée ici.

Agrégée de lettres et diplômée d’Oxford, Louise Weiss fait carrière dans le journalisme au sein de l’hebdomadaire L’Europe nouvelle où elle milite pour la paix. En 1934, elle fonde l'association La femme nouvelle, qui entend promouvoir une forme de militantisme pour le droit de vote des femmes plus radical et plus original, plus moderne aussi, inspiré par les suffragettes anglaises et américaines. En mai 1935, elle se présente aux élections municipales, à Montmartre, où elle transforme de manière ironique des cartons à chapeaux en urnes et obtient 18 000 votes. Cette même année de 1935, elle organise une tournée dans toute la France où, accompagnée des militantes de La femme nouvelle, elle multiplie les happenings visant à faire parler du féminisme dans la presse.

Prise quelques mois plus tard, cette photo la représente entourée de ses complices de lutte, qui partagent d’ailleurs le même goût pour un activisme provocateur. Jane Nemo s’est par exemple fait connaître pour utiliser ouvertement des « hommes de paille » afin de se présenter indirectement à des élections à Paris. Le nom même du Centre de propagande et la mine un peu malicieuse que Weiss et Simon arborent témoignent de ce militantisme d’un nouveau genre, qui inquiète les hommes politiques (que Louise Weiss n’hésite pas à prendre à partie jusqu’en bas de chez eux) ainsi que les autres militants féministes, plus traditionnelles.

BARD, Christine. Les filles de Marianne : histoire des féminismes 1914-1940. Paris : Fayard, 1995.

BARD, Christine. Les Femmes dans la société française au XXe siècle, Paris, Armand Colin, 2001

BERTIN, Célia. Louise Weiss, Paris, Albin Michel, 1999

BOUGLE-MOALIC, Anne-Sarah. Le Vote des Françaises, cent ans de débat, 1848-1944, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2012.

HUARD, Raymond. Le Suffrage universel en France Paris, Aubier, 1991.

WEISS, Louise. Ce que femme veut, Paris, Gallimard, 1946.

Alexandre SUMPF, « Louise Weiss, féministe des années 1930 », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 28/02/2026. URL : http://histoire-image.org/etudes/louise-weiss-feministe-annees-1930

Lien à été copié

Découvrez nos études

Autoportrait de Marie-Adélaïde Durieux

On sait peu de chose de Marie-Adelaïde Durieux, sinon qu’elle a exposé aux Salons de 1793 à 1798 et qu’elle est…

Femmes à l'usine

Dans le second XIXe siècle, avec la généralisation des machines qui exécutent elles-mêmes les travaux de force, le travail féminin s'…

Les tricoteuses pendant la Révolution française

Les premières années de la Révolution française ont vu naître un courant en faveur d’…

Le Premier vote des femmes en France

À l’approche de la Libération, la question du vote des femmes n’apparaît pas comme une priorité absolue. Ainsi,…

Un Congrès pour l’Histoire

Lorsque, le 2 novembre 1911, le Français Benjamin Couprie (1875-1962) fait prendre la pose à un aréopage de…

Les Femmes dans la Révolution

Le 14 juillet 1789, le peuple a pour la première fois agi sur le cours politique de la Révolution, en la sauvant, provisoirement du moins. Mais la…

La représentation d'une société coloniale complexe

Rares sont les exemples aux Antilles d’œuvres peintes aussi anciennes que ce pastel représentant Quatre femmes…

Éventail suffragiste, 1914

A l’occasion des élections législatives de 1914, le quotidien Le Journal prit une…

Femmes à la cigarette dans les années 1920

L’image d’une femme coiffée à la garçonne faisant tressauter son long collier de perles sur une piste de danse et une musique de…

Naissance d'une star

En 1929, le producteur allemand Erich Pommer, de la UFA, demande à Josef von Sternberg, cinéaste d’origine autrichienne, de…

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel