Usine de fabrication d'armement à Lyon : les tours

Auteur : VUILLARD Édouard

Lieu de conservation : musée d’Art moderne (Troyes)

site web

Date de création : 1916

Date représentée : 1916

H. : 75 cm

L. : 154 cm

Huile sur toile.

Domaine : Peintures

© GrandPalaisRmn / Gérard Blot

MNPL 334 - 96-017571

Femmes à l'usine

Date de publication : Juillet 2007

Auteur : Myriam TSIKOUNAS

Dans le second XIXe siècle, avec la généralisation des machines qui exécutent elles-mêmes les travaux de force, le travail féminin s'impose dans les manufactures. Les femmes sont d’abord massivement employées dans les grandes fabriques textiles de Lyon, Lille et Mulhouse... où elles perçoivent un salaire souvent inférieur de moitié à celui des hommes. Comme les congés de maternité n'existent pas, elles besognent jusqu'au dernier moment et reprennent leur tâche le plus rapidement possible après l’accouchement.

Au départ, cette main d’œuvre est déconsidérée. Médecins, économistes, enquêteurs sociaux…tous reprochent à l’ouvrière de ne plus être l'éducatrice de ses enfants et de négliger son foyer, incitant par là même son mari à se réfugier au cabaret. Mais durant la Grande Guerre, dès que les femmes doivent relayer les maris mobilisés, au champ comme à l’usine, spécialement dans les fabriques d’armement, le discours change. Les élites ne condamnent plus le travail féminin mais se préoccupent simplement de la santé des ouvrières et de l’encadrement de leurs loisirs pour les empêcher de verser dans la prostitution, communément appelée « cinquième quart » de la journée.

En 1916, à l'invitation du propriétaire, Lazare Lévy, Édouard Vuillard se rend à Lyon pour peindre, en deux tableaux, l’effort d’armement des Français. La première toile, qui présente une Forge en plan général, s’attache peu aux personnages. La seconde, en revanche, intitulée Les Tours, place sur le devant de la scène plusieurs ouvrières et souligne, par divers procédés artistiques, la pénibilité de leurs tâches. Les femmes, habillées du même marron que les machines colossales, font corps avec l’atelier et le fouillis des rouages qui semblent les happer. Elles se fondent dans cet espace, encombré de poulies, de câbles et de courroies géantes qui les frôlent dangereusement. L’employée, qui se tient debout au premier plan, est penchée sur sa machine infatigable, sa bouche ouverte exprime le bâillement et rappelle que la durée de travail dépassait fréquemment les dix heures, à laquelle s’ajoutaient, pour les mères de famille, le temps consacré aux enfants et aux files d'attente interminables pour obtenir à peine de quoi manger et se chauffer.

Et pourtant, comme l’atteste sur une photographie anonyme la lampe électrique allumée et l’obscurité par delà les fenêtres, les ouvrières, exténuées, prenaient volontiers, le soir, des cours de chant. Et cette activité culturelle les métamorphosait : souriantes et concentrées sur le pianiste, coiffées d’élégants chapeaux et bien vêtues de couleurs sombres, elles se détachaient alors nettement du décor, de la grande salle blanche et dépouillée.

Dès les années 1840, plusieurs grands patrons français, tels ceux de la société industrielle de Mulhouse, des forges du Creusot et de Fourchambault, mettent tout en œuvre pour améliorer le sort de leurs ouvrières et préserver leur moralité : ils les incitent à épargner une part de leur salaire qu'elles toucheront avec les intérêts accumulés, quand elles quitteront la fabrique pour se marier ; ils luttent conte la malnutrition en créant des restaurants pour jeunes filles qui servent une nourriture équilibrée ; ils créent des bibliothèques, des théâtres et des conservatoires dans les cités qu’ils ont édifiées.

Ce mouvement, successivement qualifié de « patronage » et de « paternalisme » trahit une mauvaise conscience des élites. Le patron, sorte de suzerain des temps modernes, se veut le père de ses ouvrières ; il exerce sur elles une tutelle à la fois forte et bienveillante pour les faire échapper au déterminisme de la misère. Persuadé qu’il leur doit plus qu’un salaire, il leur offre une protection sociale, sans intervention de l’État, et des loisirs sains, pensant que l’art, et la musique en particulier, sont des liens sociaux majeurs.

Mais le patronage est aussi et avant tout une stratégie de recrutement et d’organisation du travail. Le dirigeant vise, en proposant à son personnel une vie décente, des activités sportives et culturelles, à pallier le déficit chronique de main-d'œuvre, à attirer, former puis retenir des populations jugées instables, à attacher l’ouvrière et sa famille à la manufacture.

Jules MICHELET La Femme Paris, Hachette, 1859, 327 p.(rééd Flammarion, coll. « Champs », 1981, 364 p).

Paul LEROY-BEAULIEU Le Travail des femmes au XIXe siècle Paris, Charpentier, 1873, 222 p.

Jules SIMON L'Ouvrière Paris, Hachette, 1861, 368 p. (rééd Gérard Monfort, 1977, 444 p.).

Françoise BATTAGLIOLA Histoire du travail des femmes Paris, La Découverte, « coll. Repères », 2000.

Sophie-Anne LETERRIER « Musique populaire et musique savante au XIXe siècle. Du "peuple" au "public" », Aspects de la production culturelle au XIXe siècle, formes, rythmes, usages Revue d'histoire du XIXe siècle, n° 19, 1999.

Myriam TSIKOUNAS, « Femmes à l'usine », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 01/03/2026. URL : http://histoire-image.org/etudes/femmes-usine

Lien à été copié

Découvrez nos études

Les « tondues » de la Libération

On estime que 20 000 à 40 000 femmes accusées à tort ou à raison de collaboration avec l’occupant allemand auraient…

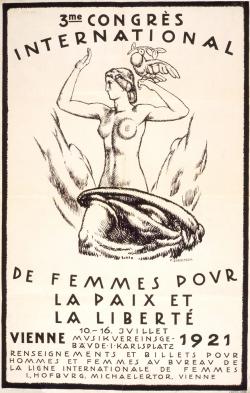

Les femmes, la guerre et la paix

Les syndicats européens, anticapitalistes, se positionnent à l’écart de l’Internationale où règnent les…

Répression de la misère

En France, le vagabondage, défini comme un délit dans le code napoléonien de 1804, est réprimé en milieu rural aussi bien qu’en ville.

La…

La représentation d'une société coloniale complexe

Rares sont les exemples aux Antilles d’œuvres peintes aussi anciennes que ce pastel représentant Quatre femmes…

Exotisme et érotisme à la Belle Époque : Mata-Hari au Musée Guimet

Le goût pour l'exotisme, notamment pour l'Orient, est l'héritage de l'époque…

Les Demoiselles Harvey

En 1804, alors que Napoléon Bonaparte devient empereur, Jean Auguste Dominique Ingres s’entoure d’un cercle amical hétérogène, composé de peintres…

Le scandale de la réalité

En 1863, Victorine Meurent, modèle préféré de Manet dans les années 1860, pose pour ce nu jugé à l’époque comme le plus scandaleux des nus…

1937 : les « actions » féministes

La victoire du Front populaire aux élections législatives d’avril-mai 1936 fait souffler un vent de liberté et de progrès social sur…

Représentations de la danseuse à la barre à la fin du XIXe siècle

Indispensable pour s’échauffer, pour apprendre le bon placement du corps et pour faire travailler correctement les muscles dans les positions qui…

Olympe de Gouges

La participation politique des femmes aux événements s’est affirmée durant la Révolution française. Tantôt dans la…

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel