Portrait de Sarah Bernhardt

Auteur : CLAIRIN Georges-Jules-Victor

Lieu de conservation : musée du Petit Palais (Paris)

Date de création : 1876

Date représentée : 1876

H. : 250 cm

L. : 200 cm

Huile sur toile.

Domaine : Peintures

© CC0 Paris Musées / Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais

PPP744

La naissance du vedettariat

Date de publication : Juillet 2005

Auteur : Jean-Claude YON

Les transformations de la vie théâtrale

Le dernier tiers du XIXe siècle est marqué en France par une profonde modification des structures de la vie théâtrale. En 1864, Napoléon III met fin au « système du privilège » institué en 1806-1807 par son oncle ; désormais, l’activité théâtrale est dégagée de toute contrainte administrative (hormis la censure) et elle n’obéit plus qu’aux lois du marché. Cette évolution fondamentale a pour conséquence le déclin, certes à long terme, des troupes permanentes. Elle entraîne également une modification de l’offre : au lieu d’exploiter un répertoire en assurant la rotation rapide d’un grand nombre de pièces, on cherche à présent à rentabiliser au maximum les productions. Celles-ci sont de plus en plus conçues autour de vedettes (ou « idoles ») auxquelles on applique dès cette époque le terme de « star ». À vrai dire, depuis le début du XIXe siècle, ces stars – parisiennes par définition – avaient pris l’habitude de profiter de leurs congés pour partir en province et à l’étranger. Lors de ces tournées, elles jouaient avec les troupes locales en imposant leur répertoire. Ainsi avait-on pu applaudir loin de Paris de grands artistes comme Talma, Mlle Mars, Marie Dorval, Rachel, etc. Après 1870, ces vedettes prennent une importance accrue. L’artiste qui sait le mieux profiter de cet épanouissement du « star system » est sans conteste Sarah Bernhardt (1844-1923).

Une « femme fatale » du XIXe siècle

Étendue sur un canapé grenat, Sarah Bernhardt regarde le spectateur avec la tranquille assurance d’une « diva » certaine de sa puissance de séduction. Clairin la place dans son luxueux atelier-salon, vaguement orientalisant et décoré de plantes. L’« espèce d’emmaillotement blanc » (dixit Edmond de Goncourt) qui lui sert de robe masque la maigreur proverbiale de la comédienne et la transforme en « sinuosités serpentines », selon l’expression de Zola qui ajoute, dans son commentaire du tableau : « Peu s’en faut que la jeune actrice n’ait fondu entre les brasiers allumés par le peintre. » Un bas bleu clair à peine caché par une mule noire, une main qui tient un éventail de plumes blanches, un bras qui s’accoude négligemment à un coussin jaune : tout concourt, paradoxalement, à faire de ce portrait « en pied » une évocation allégorique plus qu’une représentation de l’actrice dont le visage triangulaire, au front mangé par les cheveux et au cou enfoui dans sa collerette, présente du reste des traits quelque peu flattés. Le lévrier couché à ses pieds renforce l’impression d’énigmatique élégance qui fait de ce tableau, que Clairin a très certainement conçu en étroite collaboration avec son modèle, une icône de « femme fatale » avant l’heure.

« Reine de l’attitude et Princesse du geste ! » (Edmond Rostand)

Les débuts de Sarah Bernhardt sont assez classiques : Conservatoire, Comédie-Française, Odéon. C’est dans ce dernier théâtre qu’elle connaît en 1869 son premier grand succès avec Le Passant de François Coppée. De retour à la Comédie-Française en 1871, nommée sociétaire en 1875, elle est très appréciée dans les reprises des drames de Victor Hugo qui la surnomme « la voix d’or » et qui, après Hernani (repris en 1877), lui offre une goutte en diamant avec ces mots : « Cette larme que vous avez fait couler est à vous. » Mais Sarah a compris qu’en plus de travailler ses rôles, elle doit se forger une image si elle veut parvenir à son but : être la première. Le tableau de Clairin, peintre et décorateur qui commence alors à se faire un nom, obtient beaucoup de succès au Salon de 1876 ; désormais Clairin sera le portraitiste attitré de la comédienne qui, au fil des ans, se forge une réputation d’excentricité. Rompant bruyamment avec la Comédie-Française en 1880, elle se lance dans de grandes tournées à travers le monde entier. En octobre 1880, elle s’embarque pour son premier voyage aux États-Unis : cinquante villes sont visitées, et les recettes totales s’élèvent à la somme extraordinaire de 2,4 millions de francs. L’actrice sillonne le continent américain dans un train spécial et son impresario a recours aux réclames les plus tapageuses. Jusqu’à la fin de sa vie, Sarah Bernhardt ne cessera de parcourir le monde. Dès 1875, la Divine, comme elle se fait appeler, s’est fait construire un hôtel particulier dans la plaine Monceau. On y trouve l’atelier-salon que Clairin a choisi pour décor de son tableau, et chaque pièce est envahie par une profusion de meubles et bibelots de tous pays et de toutes époques. Ses nombreuses liaisons, son court mariage raté avec l’acteur Damala, ses innombrables caprices et extravagances, ses talents de sculpteure, son action à la tête de plusieurs théâtres parisiens, enfin son exceptionnelle longévité sur les planches malgré la maladie (elle est amputée d’une jambe en 1915) : chaque aspect de la vie de Sarah Bernhardt contribue à en faire non seulement la plus grande actrice du dernier quart du XIXe siècle et du premier quart du XXe siècle, mais encore un mythe qui servira de modèle aux stars de cinéma du siècle suivant.

Catalogue de l’exposition Sarah Bernhardt ou le divin mensonge, Paris, BnF, 2000.Arthur GOLD et Robert FIZDALE, Sarah Bernhardt, Paris, Gallimard, 1994.Claudette JOANNIS, Sarah Bernhardt, reine de l’attitude, Paris, Payot, 2000.Anne MARTIN-FUGIER, Comédienne.De Mlle Mars à Sarah Bernhardt, Paris, Le Seuil, 2001.

Jean-Claude YON, « La naissance du vedettariat », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 28/02/2026. URL : http://histoire-image.org/etudes/naissance-vedettariat

Lien à été copié

Albums liés

Découvrez nos études

Le Thé à l’anglaise

En 1764, lorsqu’il peint Le Thé à l’anglaise servi dans le salon des Quatre-Glaces au palais du Temple à Paris en 1764,…

Une grande actrice sous le Second Empire

Resté dans la mémoire collective comme une époque de plaisirs (la « fête impériale »), le Second Empire est en…

Guinguettes et imagerie populaire

À la fin du XIXe siècle, les guinguettes constituent un référent culturel et…

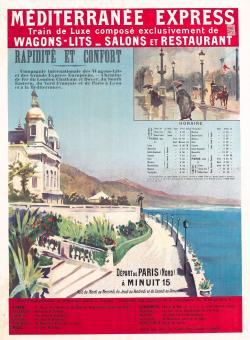

Le Paris-Méditerranée

Si la côte d’azur est un lieu de villégiature pour les plus fortunés depuis le XVIIIe siècle, elle…

La vision de la mer au XIXe siècle

Avant 1750, les espaces océaniques n’attirent guère que les marins. Au XVIIe siècle, Claude Gellée, dit Le Lorrain, est l’un des rares…

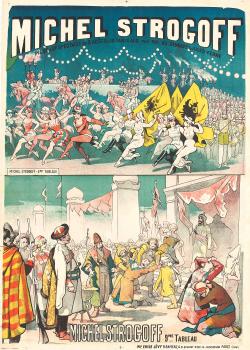

Les spectacles et la mode de la culture russe en France

Opposées lors de l’épopée napoléonienne ou, plus tard, durant la guerre de Crimée (1854-1856), la France et la…

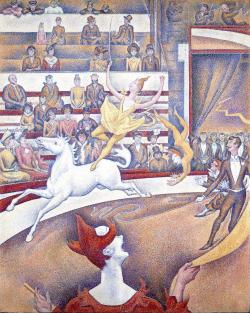

Le cirque, spectacle populaire

Cette œuvre inachevée figura au salon des Indépendants de 1891, peu de temps avant la mort brutale de Seurat.

Le thème, déjà abordé par l…

La Naissance de l’alpinisme

Pendant longtemps, les sommets demeurent un territoire interdit, où…

Bonne et mauvaise ivresse

À Paris, en 1829, des médecins et des chimistes fondent les Annales d’Hygiène Publique et de Médecine Légale, dont l’objectif est de rendre compte…

L’Amour à la Comédie-Française

C’est sous l’influence de son maître Claude Gillot que Watteau va s’intéresser à l’art dramatique et s’initier aux sujets théâtraux. Lorsque…

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel