Prise du fort de Fautahua à Tahiti. 17 décembre 1846.

Auteur : GIRAUD Charles

Lieu de conservation : musée national du château de Versailles (Versailles)

site web

Date de création : 1857

Date représentée : 17 décembre 1846

H. : 152 cm

L. : 111 cm

Huile sur toile

Domaine : Peintures

© RMN - Grand Palais (Château de Versailles) / Franck Raux

15-528583 - MV 2028

Prise du fort de Fautahua à Tahiti

Date de publication : mai 2005

Auteur : Jérémie BENOÎT

Principale île de l’archipel de la Société, Tahiti fut découverte en 1767 par Wallis, que suivirent Bougainville et Cook, et dut son immense renommée à la mutinerie du Bounty commandé par le capitaine Bligh (1790). D’abord sous souveraineté britannique, grâce à la famille Pomaré qui se convertit au méthodisme, elle passa sous contrôle français après l’expulsion en 1836 de deux religieux catholiques de Picpus par la reine Pomaré IV, appuyée par le consul britannique Pritchard. La France envoya l’amiral Dupetit-Thouars demander réparation, mais le protectorat ayant été refusé, Pomaré et Pritchard furent évincés par l’amiral qui annexa l’île en 1843.

Cette affaire suscita une intense bouffée de nationalisme en Angleterre et en France, où le qualificatif de « pritchardiste » devint une insulte à la mode. Soucieuse cependant de bonnes relations avec l’Angleterre, la France, en la personne de Guizot, le désavoua et la reine fut rétablie en 1847. Un nouveau protectorat fut alors négocié, non sans de vives résistances. C’est ce contexte que Charles Giraud, embarqué pour Tahiti à bord de La Recherche en 1842, traduisit dans ses deux peintures. Durant son séjour, l’artiste avait pris de nombreux croquis d’après nature, et c’est d’après eux qu’il réalisa ces œuvres, après son retour en 1847.

Composée de deux volcans éteints réunis par un isthme, l’île de Tahiti présente de profondes gorges dominées par des pitons dont plusieurs servirent de forteresses lors de la conquête menée par les Français. Le fort de Fautahua accueillit ainsi le gros des indigènes rebelles en 1846. Giraud en dessina plusieurs vues topographiques à la demande de l’état-major et en tira les deux tableaux de Versailles. Cette position formidable fut prise d’assaut le 17 décembre 1846 par le capitaine de corvette Bonard. Une colonne dirigée par Tariiri, Tahitien au service de la France, put d’abord atteindre le sommet, pendant que le commandant Masset feignait une attaque avec des chasseurs et le 31e sur un autre point du piton. C’est là que portèrent tous les efforts des rebelles. Mais l’attaque véritable eut lieu du côté de la colonne Tariiri, qui prit les indigènes à revers du côté le moins accessible. Il fallait escalader le pic avec des cordes, mais la surprise fut totale et les insurgés se débandèrent sans combattre. La victoire ne fut cependant totale que lorsque par un immense détour on put rallier l’accès normal à la forteresse. Ce sont donc les deux percées que relatent les tableaux de Giraud. L’artiste insiste particulièrement sur la topographie du terrain, effectivement spectaculaire, et c’est elle qui fait le sujet des œuvres, conditionnant les assauts surhumains de cette bataille. Le premier tableau rend particulièrement bien la vertigineuse verticalité des attaques. Deux masses, celle des soldats en bas, des roches en haut, se trouvent reliées par une simple corde si ténue qu’on croirait qu’elle va céder. Combat aérien où les soldats sont comme suspendus dans l’espace.

L’intérêt de ces deux tableaux réside avant tout dans le fait qu’ils conservent la mémoire d’un fait d’armes exceptionnel aujourd’hui oublié et qu’ils témoignent des ambitions coloniales nouvelles de la monarchie de Juillet. L’image guerrière de Tahiti, bien réelle dans sa résistance permanente à la France, est occultée par le mythe océanien, celui du bonheur de ces îles paradisiaques, baptisées Nouvelle Cythère par Bougainville et que chantait Victor Hugo dès 1821 dans « La Fille d’O-Tahiti » (Odes). Il existe une véritable distance entre ce mythe et la réalité historique, mais le premier a la vie si dure qu’il refuse au second un regard objectif. C’est aussi que ces îles perdues dans l’océan, situées aux confins de la terre, ne semblent pas participer de l’évolution de l’ensemble du monde et paraissent demeurer dans un état de primitivisme heureux, où tout serait facile, tant leur beauté naturelle est idyllique.

Sur un autre plan, outre les dessins de John Webber (1750-1793) embarqué aux côtés du capitaine Cook, ces tableaux sont les premiers à nous conserver une mémoire océanienne. Giraud apparaît en ce sens comme un peintre ethnographique, à l’instar de Biard, le peintre des Lapons, qui fut chargé par Louis-Philippe de transcrire les événements de son voyage en Laponie durant la Révolution.

Jean MEYER, Annie REY-GOLDZEIGUER et Jean TARRADE, Histoire coloniale de la France, tome I, « La conquête », Paris, Armand Colin, coll. « Agora Pocket », 1991.

Jérémie BENOÎT, « Prise du fort de Fautahua à Tahiti », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 25/02/2026. URL : http://histoire-image.org/etudes/prise-fort-fautahua-tahiti

Lien à été copié

Découvrez nos études

Le baiser de l’Alsacienne

Durant la Première Guerre mondiale, le calendrier des Postes propose quelques scènes militaires présentant les troupes au repos (Le Repas aux…

Le « D Day »

Le débarquement des troupes alliées en Normandie débute le 6 juin 1944. Durant la nuit, plus de 200 000…

Louis XIV couronné par la Victoire

La guerre de Hollande (1672-1678) menée par Louis XIV contre les Provinces-Unies (les Pays-Bas actuels) relève de plusieurs causes, mais la…

La guerre de Vendée vue par la IIIe République

La chouannerie, opposition armée des paysans de l’Ouest de la France aux assemblées révolutionnaires, est un thème de prédilection…

Une vision sociale de l'armée

Dans la société française du XIXe siècle, les inégalités sont encore criantes…

Photographier la Grande Guerre

Au moment où éclate la Première Guerre mondiale, la photographie est encore considérée comme le meilleur moyen de s’approcher de la réalité. On…

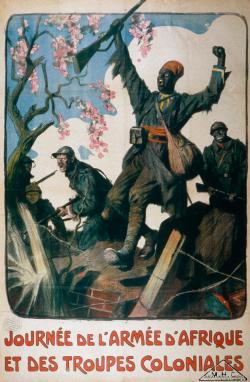

Les Troupes coloniales françaises

En 1914-1918, les opérations militaires n’ont pas été très importantes en Afrique. En revanche, les soldats originaires des colonies ont joué un…

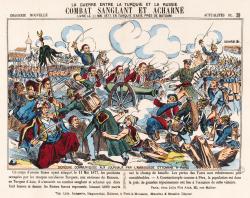

La guerre russo-turque

Prenant le relais des anciennes illustrations, les…

Les Femmes dans l’armée de Libération

Dans le cadre de l’organisation des troupes françaises libres, le général d’armée Giraud, commandant en chef des forces…

Aux Eparges, avril 1915

La guerre de positions, qui succéda rapidement à la guerre de mouvements de l’été et de l’automne 1914, fit perdre tout espoir de gloire. Le…

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel