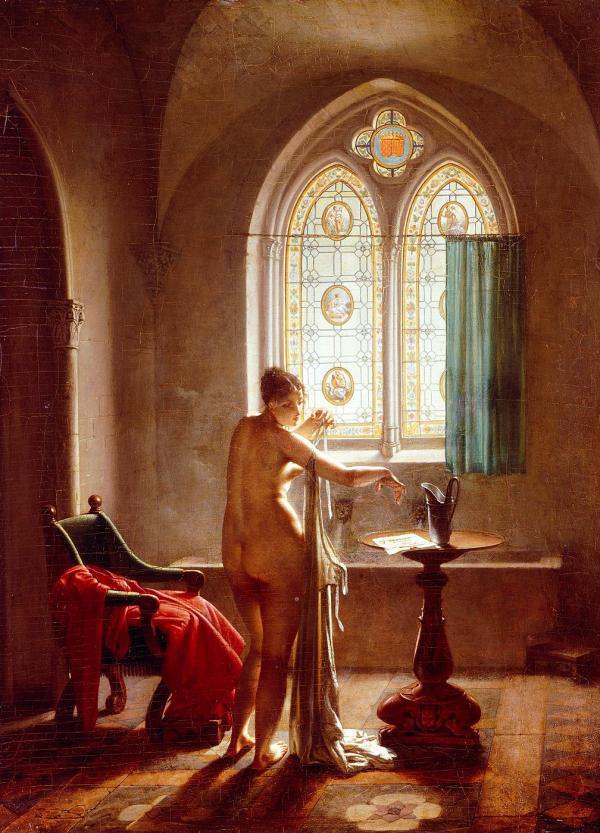

La Salle de bain gothique

Auteur : MALLET Jean Baptiste

Lieu de conservation : château-musée de Dieppe (Dieppe)

site web

H. : 40,5 cm

L. : 32,5 cm

Huile sur toile.

Domaine : Peintures

© GrandPalaisRmn / Agence Bulloz

00-004895

La Toilette, un moment d’intimité féminine

Date de publication : Avril 2011

Auteur : Alexandre SUMPF

La « salle de bain » et sa représentation au XIXe siècle

Au cours du XIXe siècle, l’hygiène devient peu à peu un réel objet de préoccupation politique et sociale. Au-delà des multiples actions de « santé et salubrité publiques » menées par les différents organismes publics et privés qui se développent, l’accent est mis sur la nécessité d’éduquer les populations. À travers diverses campagnes de prévention, on encourage les hommes et les femmes à se laver plus et mieux. Une nouvelle pratique de l’hygiène s’installe alors progressivement, qui implique un nouveau rapport à soi et aux autres, et acquiert une signification à la fois privée et sociale.

Concrètement, rares sont les logements équipés d’une salle d’eau ou de bain. Comme l’illustre La Toilette, on se lave généralement dans la chambre à l’aide de bassines ou de baquets disposés à cet effet puis rangés. Cependant, La Salle de bain gothique montre que les plus aisés peuvent disposer de pièces exclusivement destinées à la toilette, avec de véritables baignoires.

Si elle n’est pas rattachée à un espace dédié, la toilette à domicile devient néanmoins un moment de vie privée à part entière. Riche de suggestions iconographiques et imaginaires, elle s’impose comme un motif artistique (et notamment pictural) renouvelé au cours du siècle. À cet égard, La Salle de bain gothique (1810) et La Toilette (1889), qui représentent toutes les deux une femme à sa toilette, permettent de mieux approcher cette pratique, ses lieux, ses représentations et leur évolution.

Le bain, de dos

Peintre de sujets libertins et mondains, mais aussi de scènes de genre (rustiques et mythologiques) ou encore de portraits, Jean-Baptiste Mallet (1759-1835) est l’un des représentants du « style troubadour » propre à la période 1800-1830. Remettant le Moyen Âge à l’honneur, les peintres de ce courant choisissent des thèmes et des décors de l’époque médiévale, avec un grand souci de réalisme. Ainsi, dans La Salle de bain gothique, le dallage à motifs du sol, la nature et la couleur de la pierre (murs et baignoire), la forme rectangulaire, simple et pure, de la baignoire, le vitrail, la porte, les parois et le plafond de la pièce (utilisation des arcs brisés, impression de hauteur, d’espace et de vide) et les accessoires rappellent avec précision le style gothique. Au centre de la pièce apparaît une femme nue vue de dos, éclairée par la lumière de la fenêtre. Achevant de se dévêtir, elle ôte la dernière bretelle de sa robe de corps blanche. Regardant cette dernière, elle offre son profil au spectateur. À sa gauche, un large fauteuil où elle a déposé la robe rouge qu’elle a déjà retirée. Sous la fenêtre se trouve une baignoire rectangulaire en pierre, prête à accueillir la femme.

Avec La Toilette (aussi appelée Rousse), peinture réalisée en 1889, Toulouse-Lautrec (1864-1901) choisit l’un de ses thèmes favoris et représente une femme saisie dans son intimité, plus précisément à sa toilette. Occupant le centre de la composition et présentée de trois quarts en gros plan, la femme arbore une chevelure rousse (autre obsession du peintre) qui, relevée en chignon, révèle au spectateur un dos très blanc, un peu décharné et musculeux. Assise sur un drap blanc étalé sur le tapis noir qui recouvre le plancher de bois, elle se tient les bras sur les genoux et semble pensive. Un autre drap enveloppe le bas de son corps. Sa jambe droite porte un bas noir à demi enlevé. Devant elle, entre deux sièges en rotin apparaît la bassine de métal qui sert à la toilette.

Le moment de la toilette, entre représentation symbolique et réaliste

Avec La Toilette, Toulouse-Lautrec explore un thème souvent traité à l’époque, notamment par Pierre Bonnard et par Edgar Degas. L’influence de ce dernier est manifeste, notamment dans l’usage de la couleur et des tons pastel. Comme lui, Toulouse-Lautrec montre les femmes « à travers le trou de la serrure », avec un grand réalisme, tant pour la description des lieux que pour celle des personnages. Le moment de la toilette concerne ici une femme de condition modeste et se déroule avec simplicité, comme dans la vie quotidienne de l’époque. À l’inverse, La Salle de bain gothique est une représentation plus symbolique, plus rêvée. La pièce pourrait bien se trouver dans un château, et la scène est comme sans âge, ou plongée dans le temps irréel de la chevalerie. L’hygiène n’apparaît pas ici comme une pratique intégrée à la vie courante.

Malgré leurs différences, les deux toiles suggèrent que la toilette est un temps de rêverie et de réflexion, dont les femmes goûtent l’intimité, perdues dans leurs pensées. Cependant, alors que La Salle de bain gothique évoque la douceur, le plaisir (visage de la femme) et une atmosphère spirituelle (exprimée par le cadre gothique et le jeu de lumière), le cadre et le traitement du personnage de La Toilette sont plus directs et plus dépouillés.

Alain CORBIN [dir.], Histoire du corps, vol. II « De la Révolution à la Grande Guerre », Paris, Le Seuil, coll. « L’Univers historique », 2005.

André FERMIGIER, Toulouse-Lautrec, Paris, Presses Pocket, coll. « Agora », 1991.

François PUPIL, « Peinture troubadour et Moyen Âge gothique » in Sociétés & Représentations, n° 20, Paris, 2005, disponible sur

Georges VIGARELLO, Histoire des pratiques de santé. Le sain et le malsain depuis le Moyen Âge, Paris, Le Seuil, coll. « Points Histoire », 1999.

Alexandre SUMPF, « La Toilette, un moment d’intimité féminine », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 28/02/2026. URL : http://histoire-image.org/etudes/toilette-moment-intimite-feminine

Lien à été copié

Découvrez nos études

Les Gaulois vus par Fernand Cormon

Qui sont les Gaulois ? La question intrigue les savants, les dirigeants et – dans une moindre mesure – la population…

La propagande coloniale dans les années 1930

La tradition des expositions coloniales s’enracine dans la première moitié du XIXe siècle…

Réjane, comédienne et interprète de la Belle Époque

La diffusion, sous forme de cartes postales, des portraits photographiques des actrices est, à la Belle Époque, la…

Alice Guy, la femme à la caméra

Au début des années 1910, l’Europe n’est pas encore en guerre et les États-Unis sont encore un Nouveau…

La journée d’une grisette

Dans le contexte d’industrialisation et d’urbanisation massives qui se développent en France dès la première moitié du XIX…

Les Dames Goldsmith au bois de Boulogne en 1897 sur une voiturette Peugeot

Au XVIIIe siècle déjà, il était du dernier chic pour une élégante de conduire elle-même un léger phaéton ou un cabriolet attelé d’un ou…

La représentation d'une société coloniale complexe

Rares sont les exemples aux Antilles d’œuvres peintes aussi anciennes que ce pastel représentant Quatre femmes…

La dissolution de Port-Royal

L’histoire de l’abbaye de Port-Royal des Champs est bien connue en raison de la place déterminante qu’elle occupa dans la diffusion du jansénisme…

Les maisons closes

Constantin Guys fut le premier artiste à s’intéresser aux maisons closes de son temps…

Représentations de la danseuse à la barre à la fin du XIXe siècle

Indispensable pour s’échauffer, pour apprendre le bon placement du corps et pour faire travailler correctement les muscles dans les positions qui…

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel