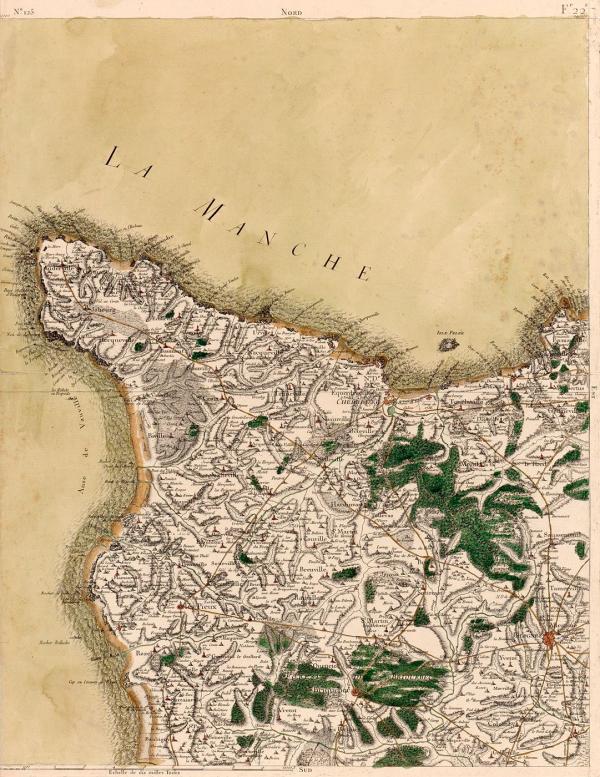

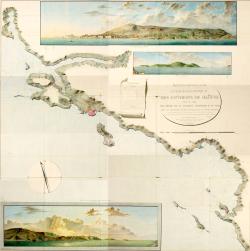

Carte de Cassini, détail de la feuille 125, Cherbourg

Lieu de conservation : archives départementales de la Manche (Saint-Lô)

site web

Gravure aquarellée

Domaine : Cartographie

© Conseil général de la Manche, archives départementales

Carte de Cassini, feuille 125 (détail : Cherbourg)

La Cartographie au service de la monarchie : la carte de Cassini

Date de publication : Septembre 2013

Auteur : Jérémie HALAIS

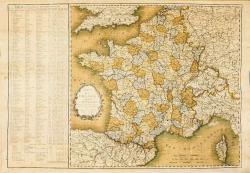

La carte de Cassini, qu’il serait plus juste de nommer la carte des Cassini puisqu’elle tient son nom d’une famille de quatre géographes italiens installés dans le royaume à la fin du XVIIe siècle, est la première grande entreprise cartographique couvrant l’ensemble du territoire français. Elle se compose de 180 feuilles dont les levés, entamés en 1756, ont été achevés en 1789. Elles ont été gravées sur des plaques de cuivre puis tirées à l’Observatoire de Paris de 1757 à 1790. Destinées à être commercialisées auprès d’un riche public, certaines éditions ont, en outre, été aquarellées.

Le document reproduit ici est un détail de la feuille 125 (Cherbourg), la vingt-deuxième ayant fait l’objet d’une publication.

La carte de Cassini doit son extraordinaire précision à la méthode de la triangulation, sollicitée pour son élaboration. Cette méthode consiste à mesurer la distance entre deux points B et C puis, à partir d’un point de référence A, à mesurer les angles des droites BA et CA. Il suffit ensuite au géographe d’appliquer les formules de trigonométrie afin de connaître les distances BA et CA. Cette méthode est employée par le Hollandais Snellius en 1615, puis par l’abbé Picard en 1670 et, enfin, de 1683 à 1718, pour la mesure d’une grande méridienne allant de Dunkerque à Perpignan. Les coins de chaque feuille de la carte de Cassini portent les distances en toises à la méridienne de Paris et à sa perpendiculaire (qui joint Saint-Malo et Strasbourg). Outre cette triangulation principale, chaque planche compte près de 300 points de repère (édifices, hauteurs), utiles pour établir une triangulation secondaire.

De fait, les mentions portées sur la carte sont nombreuses et variées. On y trouve ainsi des informations relatives au relief (les forêts, les marais, les cours d’eau, les étangs), aux voies de communication (les routes, les canaux, les ponts), à l’organisation administrative et religieuse (les limites de province, de diocèse, les paroisses) ou encore aux édifices civils et religieux (églises, abbayes, prieurés, moulins, châteaux). Des informations militaires figurent aussi sur le document, comme les batailles gagnées ou perdues, voire certains champs de bataille : la carte de Cherbourg mentionne ainsi, non loin de la ville, le camp construit en 1756, en pleine guerre de Sept Ans, pour la défendre contre les incursions anglaises.

L’élaboration de la carte de Cassini est révélatrice de l’engouement du siècle des Lumières pour les travaux cartographiques et l’aménagement des réseaux de communication. Or, ce développement est étroitement lié aux progrès de l’absolutisme car, pour gérer plus efficacement le royaume, répartir et lever des impôts, tracer des routes et défendre ses frontières, le pouvoir royal a besoin de bien connaître le territoire dont il a la charge. À partir de 1740, les ingénieurs des Ponts et Chaussées réalisent ainsi l’atlas dit « de Trudaine ». C’est également dans la continuité de ce mouvement que, sous l’Empire, la loi du 14 septembre 1807 ordonne la mise en place de plans cadastraux pour des raisons fiscales.

Après la carte de Cassini, la couverture géographique du territoire français est laissée aux militaires, preuve de l’intérêt hautement stratégique d’une telle réalisation. Une carte générale d’état-major est ainsi dessinée de 1816 à 1866. En 1940, le service géographique de l’armée devient cependant un organisme civil : l’Institut géographique national (I.G.N.).

La carte de Cassini est encore utilisée aujourd’hui par de nombreux chercheurs, amateurs ou professionnels, attachés à l’étude des toponymes, à l’archéologie, à la géographie historique ou encore à l’histoire de l’environnement.

Monique PELLETIER, La Carte de Cassini. L’extraordinaire aventure de la carte de France, Paris, Presses de l’École nationale des ponts et chaussées, 1990.

Monique PELLETIER, Les Cartes des Cassini. La science au service de l’État et des régions, Paris, Comité des travaux historiques et scientifiques, coll. « C.T.H.S. Format », 2002.

Jérémie HALAIS, « La Cartographie au service de la monarchie : la carte de Cassini », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 21/02/2026. URL : http://histoire-image.org/etudes/cartographie-service-monarchie-carte-cassini

La Carte de Cassini numérisée sur le site web de Gallica BNF

Lien à été copié

Albums liés

Découvrez nos études

La Cartographie au service de la monarchie : la carte de Cassini

La carte de Cassini, qu’il serait plus juste de nommer la carte des Cassini puisqu’elle tient son nom d’une famille de quatre géographes italiens…

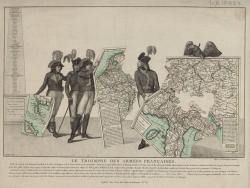

La France après les conquêtes révolutionnaires

La date de cette carte, contenue dans un cartouche entouré de feuilles de chêne (symbolisant la force) et d’…

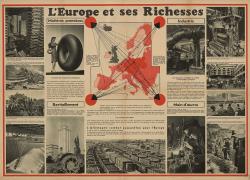

L’Europe nazie

À la fin de la campagne de l’été 1942, le Troisième Reich couvre une ample partie du territoire européen, de l’Atlantique au Caucase…

L'hydrographie moderne (Deuxième étude)

Dès février 1806, Beautemps-Beaupré (L’hydrographie moderne première partie) reçoit l’ordre d’effectuer la reconnaissance…

La carte de France de 1789

Evénement oublié depuis 1614, la réunion des états généraux (organisée pour trouver de l’argent) est…

Les conquêtes du Directoire

A peine proclamée, la République avait dû se battre pour survivre contre les puissances européennes…

Le Tour de France des compagnons

Tout au long du XIXe siècle, la révolution de l’imprimerie a permis de fournir aux…

"La Force Noire"

La France achève, dans les deux dernières décennies du XIXe siècle, la conquête…

Les routes de l'esclavage à travers le Sahara en 1791

A la veille de la Révolution, le tracé des côtes d’Afrique est établi avec précision, notamment dans les zones où se…

La division de la province de Bretagne en cinq départements

La carte d’origine, gravée dans son cadre gradué, était dédiée en 1771 au duc de Duras (1715-1789), noble et militaire de haute…

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel