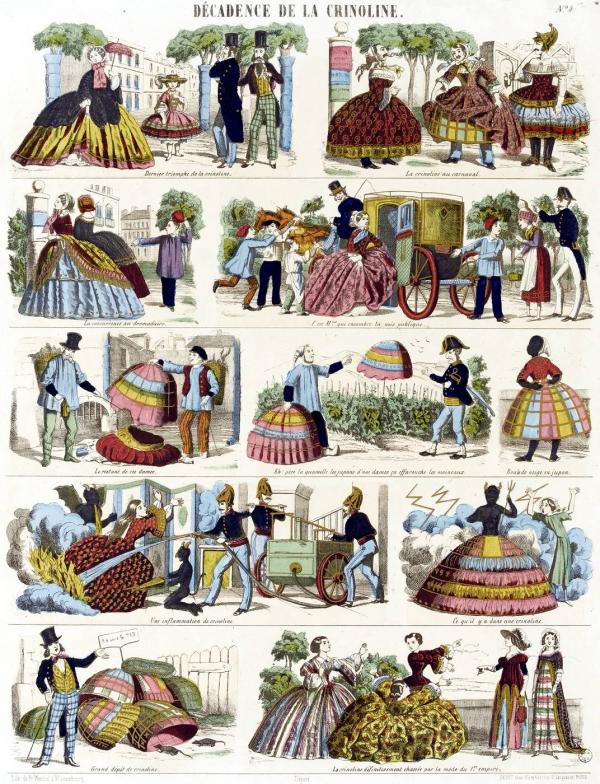

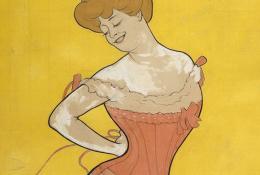

La décadence de la crinoline.

Auteur : ANONYME

Lieu de conservation : musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem, Marseille)

site web

H. : 46,6 cm

L. : 36,6 cm

Lithographie coloriée produite à Wissembourg.

Domaine : Estampes-Gravures

© Photo RMN - Grand Palais - G. Blot

04-509604 / 53.86.4877 D

La crinoline dans tous ses états

Date de publication : Septembre 2007

Auteur : Julien NEUTRES

Le dessinateur se moque d’abord de ce vêtement élitiste en le faisant porter par des hommes, qui s’en sont affublés pour le carnaval, ou par une jeune fille noire surnommée « Boule de neige » symbolique de la classe sociale la plus basse. Il s’amuse avec la forme de la crinoline, qui concurrencerait celle du dromadaire, puis pointe quelques risques inhérents à son volume : en pareille tenue, difficile de monter dans une diligence sans encombrer la voie publique et s’attirer les remontrances d’un gendarme. En outre, ce fardeau peut facilement s’enflammer, ce qui nécessiterait l’intervention des pompiers. La disparition annoncée de la crinoline l’amène ensuite à en imaginer le « recyclage » : abandonnées sur la voie publique, les crinolines sont utilisées par des paysans comme épouvantail ou bradées à la pesée. Enfin, le caricaturiste ne manque pas de relever l’ambiguïté de cette tenue : le diable lui-même s’habille en crinoline ou attise le feu sous la jupe. Garante d’une conduite irréprochable, véritable enceinte dressée autour de la femme, elle est aussi à l’évidence un instrument de séduction. « La crinoline est impertinente, écrit un chroniqueur. Impertinente par sa taille, par ce défi monstrueux contre l’homme. À celui qui s’approche la crinoline semble dire : « Voulez-vous bien descendre de ce trottoir ou allez-vous avoir l’audace de me frôler en passant, de vous serrer contre moi ? » »

La crinoline suscite donc la polémique. On débat de ses vertus, de ses dangers, de son hypocrisie. Elle subira plusieurs modifications, et sa vogue durera environ une quinzaine d’années. Symbole des fastes du Second Empire, elle s’effondrera avec lui. La République, elle, ne jure que par le fameux « cul de Paris », accessoire appelé aussi « tournure », qui consiste en un rembourrage porté sous la robe au bas du dos.

François-Marie GRAU, Histoire du costume, Paris, P.U.F., 1999.James LAVER, Histoire de la mode et du costume, Paris, Thames & Hudson, 2003.Michelle PERROT et Geneviève FRAISSE (dir.), Histoire des femmes en Occident, tome IV, « Le XIXe siècle », Paris, Plon, 1991.Georges VIGARELLO, Histoire de la beauté, Paris, Le Seuil, 2004.

Julien NEUTRES, « La crinoline dans tous ses états », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 05/01/2026. URL : https://histoire-image.org/etudes/crinoline-tous-ses-etats

Lien à été copié

Albums liés

Découvrez nos études

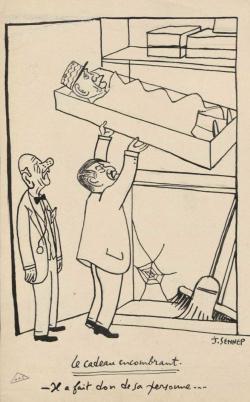

La politique du pire

Si Pétain a prétendu faire don de sa personne à la France dans son discours radiophonique du 17 juin 1940, on…

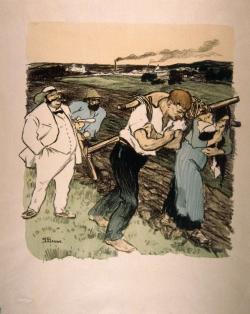

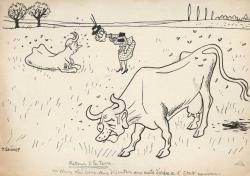

Vision de la servitude paysanne

A la fin du XIXe siècle, la France demeure un pays largement rural. Les crises successives de l’agriculture ont certes contribué à dépeupler les…

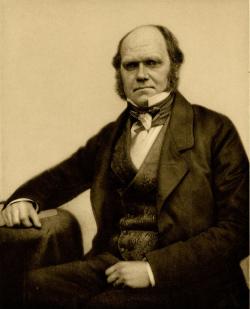

Sous le singe de Darwin

En 1855, le paléontologue et naturaliste anglais Charles Darwin (1809-1882) n’a pas encore publié son Origine des espèces (1859)…

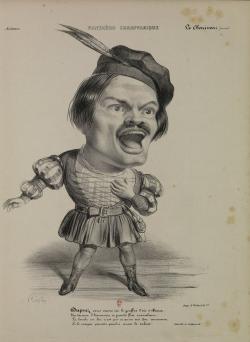

La naissance du mythe du ténor

La première moitié du XIXe siècle connaît un véritable engouement pour la musique en général et l’art du chant en particulier. La mode du…

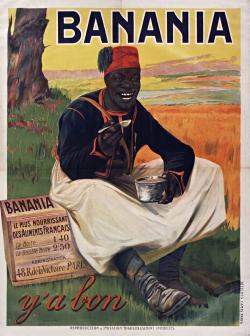

« Y’a bon » Banania

Délaissant l’Antillaise de ses premières affiches, la marque Banania (1914), qui cherche à transformer en produit patriotique…

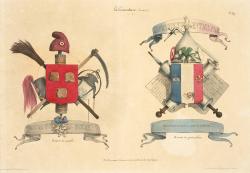

Armes du peuple, armes du juste milieu

« Nous cherchons à nous tenir dans le juste milieu, également éloigné des excès du pouvoir…

Révulsion nationale

Les thèmes de la Révolution nationale promue par le gouvernement de Vichy pour régénérer la France avaient de quoi séduire…

Bustes-charges de banquiers par Honoré Daumier

Fragmentés en groupes concurrents, les parlementaires n’en constituaient pas moins une entité d’une exceptionnelle…

Portraits-charges des Célébrités du juste milieu

Les bustes-charges des Célébrités du juste milieu et les lithographies qui en découlent remontent aux débuts de la monarchie de Juillet. Leur…

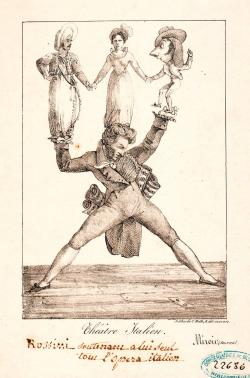

La mode du rossinisme à Paris sous la Restauration

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel