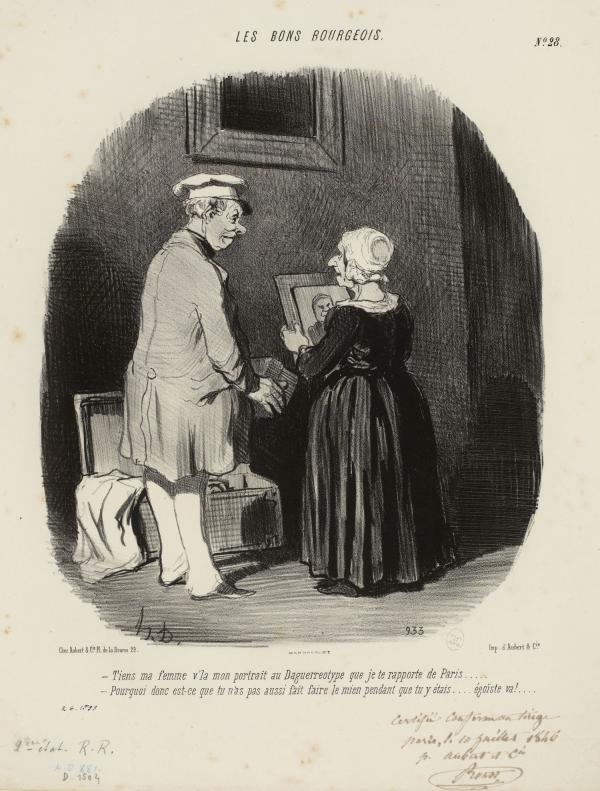

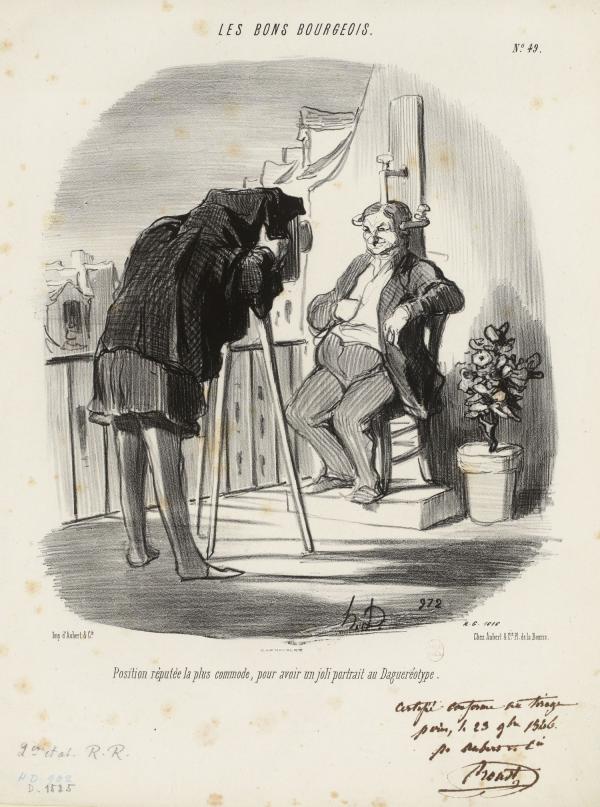

Tiens ma femme v'la mon portrait au daguerreotype

Auteur : DAUMIER Honoré

Lieu de conservation : musée Carnavalet – Histoire de Paris (Paris)

site web

Date de création : 1846

Date représentée : 1846

H. : 35,6 cm

L. : 27,6 cm

Série : Les bons bourgeois. Planche 28.

Lithographie.

Domaine : Estampes-Gravures

CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris

G.1593

La vogue du daguerréotype en France

Date de publication : Octobre 2005

Auteur : Charlotte DENOËL

L’industrie du portrait au daguerréotype

Mis au point en 1839 par Louis-Jacques-Mandé Daguerre (1787-1851), le daguerréotype est un procédé photographique permettant de fixer l’image d’une chambre noire par des moyens chimiques sur une plaque argentée. Ce procédé rencontra immédiatement un succès considérable, aussi bien à Paris qu’en province et à l’étranger, ses applications étant multiples. À Paris, les ateliers de photographes spécialisés dans le portrait se multiplient dès les années 1840, pour faire face à une demande sans cesse croissante. D’abord regroupés autour du Palais-Royal, ils se déplacent ensuite plus au nord, vers le faubourg Montmartre et les grands boulevards, et deviennent une industrie prospère. Parallèlement, la baisse des tarifs des portraits – de 10 à 50 francs en fonction des formats en 1842, de 2 à 20 francs en 1845-1846 – rend l’image photographique accessible à une large couche de la population, tandis que les ateliers multiplient les stratégies commerciales pour séduire de nouveaux publics.

La « daguerréotypomanie » : un phénomène social

Vers 1845, le portrait au daguerréotype se substitue au portrait peint miniature et devient ainsi un « article parisien » très prisé des provinciaux et des étrangers. Qu’ils soient issus de la bourgeoisie cossue ou des classes moins aisées, ceux-ci se pressaient dans les ateliers de la capitale pour se faire « tirer le portrait » et obtenir ainsi un souvenir d’eux-mêmes ou de leurs proches. Face à cet engouement, de nombreuses voix s’élevèrent pour dénoncer l’aspect matérialiste et mécanique du nouveau procédé, Baudelaire en tête avec la célèbre diatribe qu’il lança en 1859 : « La société immonde se rua comme un seul Narcisse pour contempler sa triviale image sur le métal » (Charles Baudelaire, « Le public moderne et la photographie », Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 1977). Autre pourfendeur du daguerréotype, Honoré Daumier (1808-1879), illustrateur-caricaturiste qui connut son heure de gloire sous la monarchie de Juillet et exerça volontiers sa verve aux dépens des daguerréotypophiles dans une série de lithographies publiées par le journal satirique Le Charivari autour des années 1850, dont la portée est tout autant antibourgeoise qu’antiphotographique.

Stigmatisant les contraintes techniques du daguerréotype et le manque d’imagination des photographes d’atelier, Daumier se gausse dans cette série des postures ridicules et des réactions naïves des « bons bourgeois » face au nouveau procédé. Ceux-ci sont dépeints dans des situations cocasses, comme dans cette lithographie de 1847 intitulée Position réputée la plus commode pour avoir un joli portrait au daguerréotype, où la tête du modèle, un bourgeois ventru, est immobilisée par une énorme vis fixée à une planche verticale, pour éviter tout mouvement durant la prise de vue. Cette allusion à la longueur des temps de pose (de 15 à 25 secondes), qui entraînait inévitablement une grande rigidité dans l’attitude du modèle, était l’un des principaux griefs formulés à l’encontre du portrait au daguerréotype.

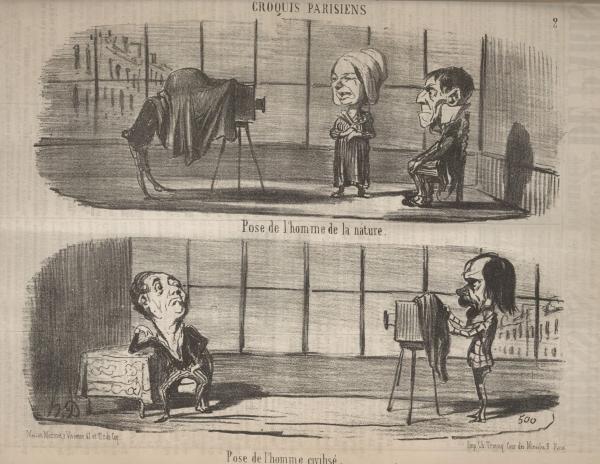

Dans une autre lithographie datée de 1853, Pose de la nature, pose de l’homme civilisé, Daumier tourne en ridicule le bourgeois préoccupé avant tout de son statut social. Mettant son art au service de la satire, il parvient à créer dans cette série des types universels, grâce à une simplification et à un rendu sur le vif des postures et des expressions.

Le déclin du daguerréotype

D’une grande force expressive, ces virulentes caricatures révèlent un conflit plus profond entre l’art et la photographie, accusée par de nombreux artistes de reproduire de manière triviale la réalité. Au travers de ses dessins, Daumier défend sa propre œuvre de graveur-peintre qui lui permet de croquer l’instantané au vol, à la différence de la photographie qui n’offre que des poses figées et stéréotypées. Ces défauts, dont le daguerréotype ne put jamais se débarrasser, furent à l’origine de sa rapide désaffection, dès les années 1850, au profit de procédés négatifs fondés sur l’emploi du papier (calotype de Talbot dès 1840, albumine sur verre de Niepce de Saint-Victor en 1847, collodion humide de Scott Archer en 1849). Ces nouveaux procédés ouvrirent la voie à un développement considérable de la photographie, car ils offraient l’avantage de pallier les lacunes du daguerréotype, grâce à la réduction des temps d’exposition lors de la prise de vue et à l’utilisation d’un support papier reproductible et peu coûteux, tandis qu’ils traçaient des voies esthétiques neuves.

Michel FRIZOT (dir.), Nouvelle histoire de la photographie, Paris, Larousse-Adam Biro, 2001.

Jean-Claude LEMAGNY et André ROUILLE (dir.), Histoire de la photographie, Paris, Larousse-Bordas, 1998.

Le Daguerréotype français. Un objet photographique, catalogue de l’exposition du musée d’Orsay, 13 mai-17 août 2003, Paris, RMN, 2003.

Daumier, 1808-1879, catalogue de l’exposition du Grand Palais, 5 octobre 1999-3 janvier 2000, Paris, RMN, 1999.

"Le Charivari" : Premier journal satirique français fondé par Charles Philippon en 1832. Il cesse de paraître en 1937.

Lithographie : Technique de gravure (ou d’estampe) qui reproduit un dessin en noir et blanc ou en couleur à l’aide d’un crayon gras ou d’une encre grasse sur une pierre calcaire. Par extension, le terme désigne une estampe imprimée par ce procédé.

Charlotte DENOËL, « La vogue du daguerréotype en France », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 27/02/2026. URL : http://histoire-image.org/etudes/vogue-daguerreotype-france

Lien à été copié

Albums liés

Découvrez nos études

Perfide Albion

Les ports coloniaux de Dakar et Mers el-Kébir ont accédé brutalement à la notoriété en 1940 quand deux…

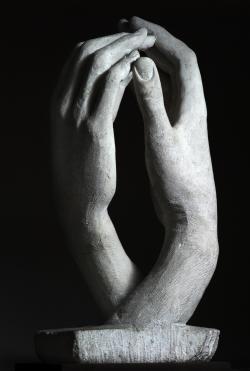

"La Cathédrale" de Rodin

C'est dans un contexte chargé de symboles que Rodin crée en 1908 une sculpture intitulée La Cathédrale…

George Sand, grand homme de lettres et bonne dame de Nohant

Aurore Dupin de Francueil est née en 1804 d’un officier de l’armée impériale, descendant d’un…

Critique de la monarchie de Juillet, les espoirs déçus de 1830

Après l’attentat à la « machine infernale » commis le 28 juillet 1835 par le conspirateur Giuseppe Fieschi contre Louis-Philippe et sa suite, qui…

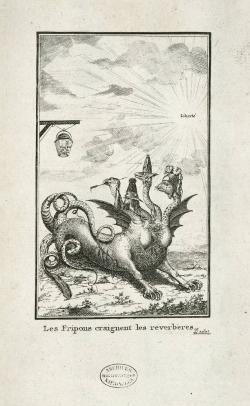

Un pamphlet contre l'aristocratie

En 1789, un mécontentement général contre la réaction seigneuriale s’ajoute à la vive effervescence…

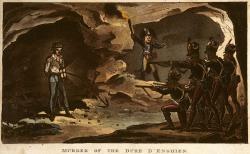

L'Exécution du duc d'Enghien

De son vivant déjà, Napoléon Ier faisait l’objet d’un mythe que sa chute en 1814 puis sa mort sept…

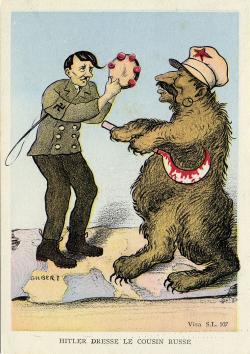

Hitler dresse le cousin russe

Le 23 août 1939, l’URSS et le IIIe Reich concluent le Traité de non-agression entre l’Allemagne…

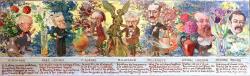

La Serre politique et parlementaire

1912 : Armand Fallières est président de la République depuis six ans. A la tête du gouvernement depuis le début de l’année, Raymond Poincaré…

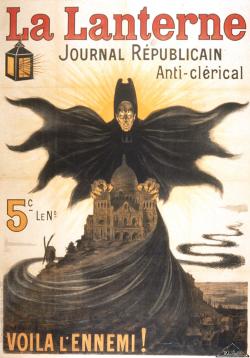

Le Mouvement anticlérical à la veille de 1905

La France de la première décennie du XXe siècle est en proie à de nombreuses…

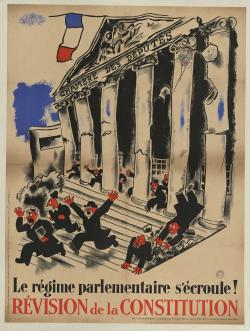

L'Antiparlementarisme des années 30

Lorsque les radicaux soutenus par les socialistes reviennent au pouvoir en mai 1932, la crise économique à laquelle la France a échappé jusqu’en…

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel