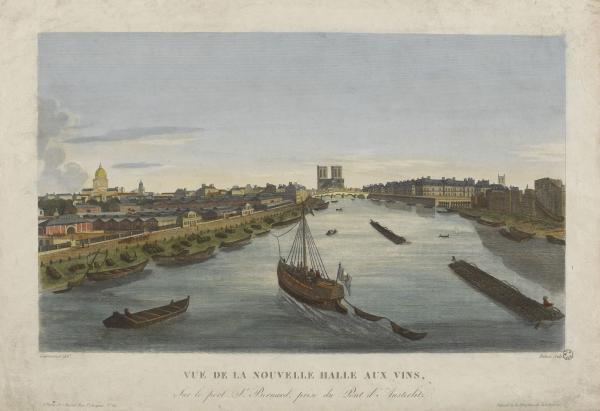

Vue de la nouvelle halle aux vins

Lieu de conservation : musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem, Marseille)

site web

H. : 32.8 cm

L. : 47,8 cm

Légende : Sur le port St. Bernard, prise du Pont d'Austerlitz.

Graveur : Dubois.

Imprimeur : Basset

Taille-douce coloriée au pinceau sur papier Vergé.

Domaine : Estampes-Gravures

© RMN-Grand Palais (MuCEM) / Jean-Gilles Berizzi

03-011554 - 1965.80.14

Le commerce du vin à Paris

Date de publication : Octobre 2009

Auteur : Alban SUMPF

Edification de la nouvelle Halle aux Vins quai Saint-Bernard, puis des entrepôts de Bercy

Depuis 1662, il existe une halle aux vins sur le quai Saint-Bernard. La consommation ne cessant d’augmenter dans la capitale, on décide en 1808 de concevoir une nouvelle halle, plus grande et plus moderne. La construction, débutée en 1811, est achevée aux trois quarts en 1813 (et totalement en 1845). L’édifice occupe une surface de quatorze hectares et comporte quatorze halles destinées au marché, réparties en deux bâtiments centraux, et un ensemble de 123 celliers en pierre de taille répartis en trois bâtiments, eux-mêmes surmontés de magasins.

Malgré des capacités d’entreposage importantes pour l’époque, la halle s’avère vite insuffisante, tant explose, au cours du siècle, l’acheminement (maritime, fluvial et ferroviaire) de vins en provenance de toute la France et bientôt d’Algérie destinés à Paris et à sa banlieue. La consommation de vin passe en effet, dans Paris, d’un million d’hectolitres en 1800 à 3,5 millions en 1865. On décide alors en 1869 de bâtir des entrepôts à Bercy, occupant quarante-deux hectares de caves sur berges. Jusqu’au début du XXe siècle, les deux halles ont une importance à peu près égale, mais l’agrandissement des entrepôts de Bercy en 1910 ainsi que la spécialisation de la halle de Saint-Bernard en vins fins et spiritueux achèvent de donner l’avantage au premier. En 1930, Bercy assure 70 % du négoce d’alcool dans la capitale, contre 30 % pour Saint-Bernard.

Deux images de Paris

La première image, Vue de la nouvelle halle aux vins sur le quai Saint-Bernard, prise du pont d’Austerlitz, est une estampe colorée datant de la première partie du XIXe siècle. Reproduite à de très nombreuses reprises, elle présente une des images typiques de Paris, en montrant une de ses constructions modernes. Placé sur le pont d’Austerlitz, le spectateur est invité à suivre le fleuve, qui constitue comme le fil directeur de l’image, et à découvrir (sur la gauche) le nouvel aménagement du quai Saint-Bernard avec ses bâtiments assez bas de briques rouges aux toits de zinc, couleur ardoise. Le site connaît une forte activité que suggèrent le trafic sur la Seine (péniches, voilier halé depuis la berge), les barques de déchargement et les marchandises posées sur le quai, avant d’être entreposées dans la halle. Au second plan, le pont Sully, qui marque le début du quai Saint-Bernard, et les dernières habitations avant la halle. Enfin, à l’arrière-plan, Notre-Dame et la coupole du Panthéon (sur la gauche) ne laissent pas de doute sur la ville ici dépeinte.

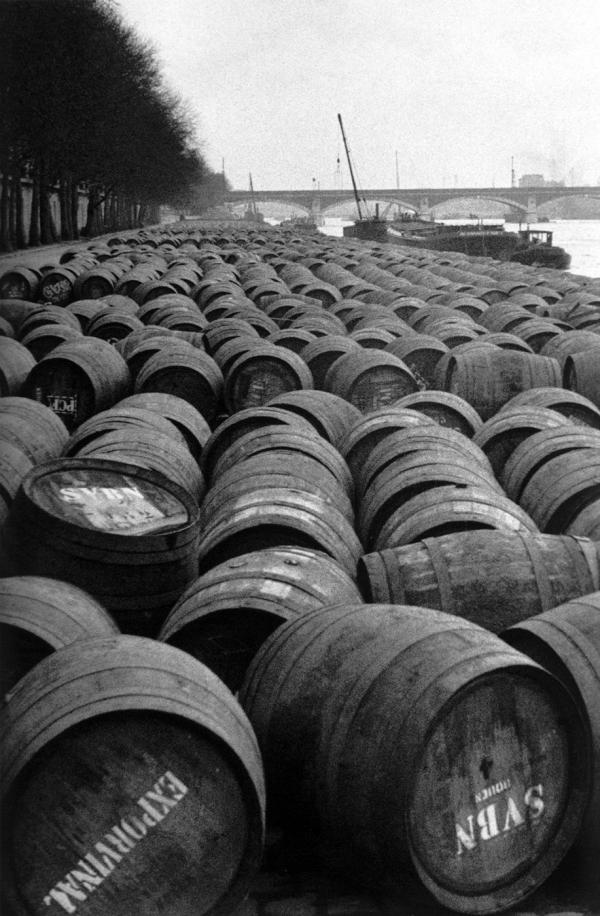

La seconde image, Quai de Bercy, Paris, 1934-1935, est une photographie de René-Jacques (1908-2003), photographe travaillant d’abord pour la presse, puis auteur du livre Envoûtement de Paris qui présente, accompagné d’un texte de Francis Carco, des images inattendues de la capitale. Prise à mi-hauteur, la photographie montre le quai de Bercy recouvert de tonneaux alignés semble-t-il sans fin, dans une atmosphère un peu sombre, matinale ou hivernale. On aperçoit la Seine et un bateau déchargeant sur la droite, ainsi que le pont National au fond, mais l’image est comme remplie par les tonneaux, qui constituent même l’horizon en une ligne de fuite sombre et brumeuse, bordée d’arbres noirs sur la gauche. Sur un tonneau figure l’inscription SVBN : Société des vins de Banyuls naturels, fondée en 1904 par Edmond Bartissol (ingénieur, industriel, grand propriétaire viticole et député du Roussillon), qui regroupe et fédère de nombreux producteurs, assurant la commercialisation du banyuls.

Le vin dans Paris

Les deux représentations suggèrent très différemment la présence du vin et l’activité qui y est liée dans la capitale.

La première propose une image lisse et ensoleillée. Sous le ciel bleu, tout semble fonctionner à merveille : l’acheminement et le commerce des vins s’inscrivent parfaitement dans le cadre parisien, grâce à la Seine. L’activité économique semble sereine (le cours paisible du fleuve et du voilier) mais dynamique.

La seconde est plus atypique, plus recherchée. Paris est comme couverte de tonneaux, manière de rappeler que la consommation et le commerce du vin dans la région parisienne et en France atteignent des sommets dans les années 1930. Si l’activité de ceux qui déchargent est suggérée (le bateau), rappelant certaines photographies d’autres halles prises au petit matin (très fréquentes dans ces années), c’est bien sur le caractère infini de cet alignement que semble insister l’artiste. On peut suggérer qu’il évoque autant l’importance de la production viticole française que celle de la consommation d’une grande ville comme Paris.

Gilbert GARRIER, Histoire sociale et culturelle du vin, Bordas Cultures, Paris, 1995.

Christophe BOUNEAU et Michel FIGEAC (dir), Le verre et le vin de la cave à la table du XVIIe siècle à nos jours, Centre d'Etudes des Mondes Moderne et Contemporain, Bordeaux 1994.

Pierre GALLET, L’approvisionnement en vin de Paris, Annales de géographie N°274, Paris, 1989.

Jean-Louis ESCUDIER, Edmond Bartissol, 1841-1916. Du canal de Suez à la bouteille d'apéritif, Paris, Éditions du Centre national de la recherche scientifique, 2000.

Alban SUMPF, « Le commerce du vin à Paris », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 27/02/2026. URL : http://histoire-image.org/etudes/commerce-vin-paris

Lien à été copié

Albums liés

Découvrez nos études

La Construction de la Tour Eiffel

Dans une France aux prises avec des difficultés politiques et économiques, et encore marquée par le souvenir de sa défaite face à l’Allemagne en…

La Faillite du système Law

Alors qu’au lendemain de la mort de Louis XIV la banqueroute menace, le régent Philippe…

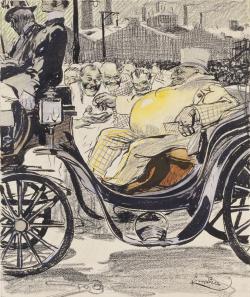

Kupka et L’Assiette au beurre : La Paix

Peintre et illustrateur tchèque émigré à Paris en 1896, Frantisek Kupka (1871-1957) collabore avec L’Assiette au beurre…

L’avènement de Louis-Philippe : l’histoire officielle

À l’issue de la révolution de 1830 provoquée par la publication d’ ordonnances iniques (1), Charles X abdique. Le duc d’Orléans accepte la…

La comtesse de La Fayette

Fils du peintre flamand Ferdinand Elle, célèbre portraitiste naturalisé sous le règne de Louis XIII, Louis Elle…

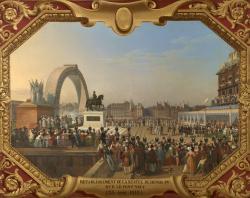

Inauguration de la statue équestre d'Henri IV sur le Pont-Neuf, 25 août 1818

La légende dorée d’Henri IV avait, dans les arts plastiques, connu un vigoureux regain au XVIIIe siècle, en particulier…

Alésia

Dans le Paris du XIXe siècle, le Salon et le concours des Beaux-Arts représentent des étapes fondamentales dans la…

Les Ateliers nationaux

À l’issue de la révolution de février 1848, la IIe République est établie, mettant…

L'ère des barricades, 1827-1851

A l’époque où la barricade constitue un sujet nouveau dans la peinture et la littérature, son rôle devient…

Le Louvre au XIXe siècle

Depuis le XVIe siècle, l’achèvement du Grand Louvre est un leitmotiv de la politique culturelle…

PrWS

Bonjour, il y a une petite erreur dans vos références. L'article de P. Gallet date de 1939.

Par ailleurs, je pense que vous pourriez y faire également apparaitre Surun Michel, "Marchands de vin en gros à Paris au XVIIème siècle" qui pourrait également apporter quelques éclaircissements.

Bien cordialement

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel