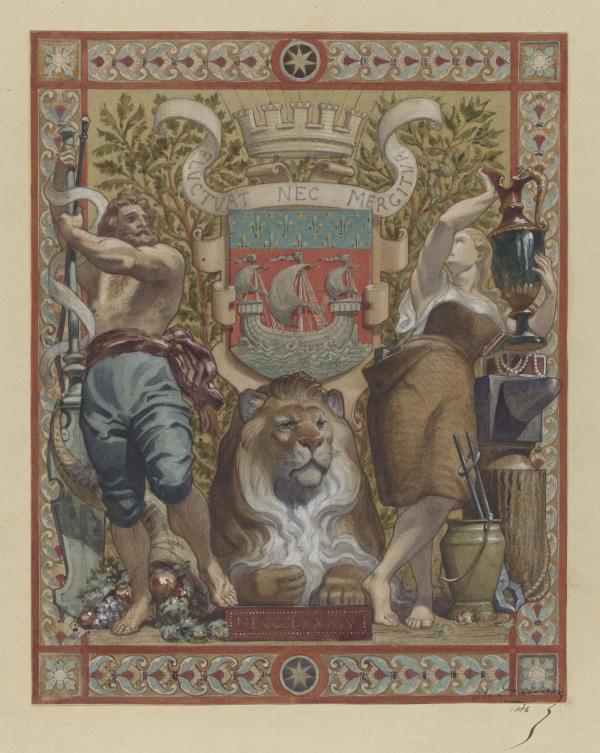

Projet de décoration pour l'Hôtel de ville de Paris

Auteur : LAMEIRE Charles

Lieu de conservation : musée d’Orsay (Paris)

site web

H. : 40 cm

L. : 32 cm

Titre complet : Projet de mosaïque d'émail : panneau décoratif ayant pour motif les armes de la ville de Paris, concours de l'U.C.A.D.

Mine graphite et gouache.

Domaine : Dessins

© GrandPalaisRmn (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski

ARO 1987 25 153 - 11-512365

La décoration picturale de l'Hôtel de ville de Paris

Date de publication : Mars 2016

Auteur : Danielle TARTAKOWSKY

La reconstruction de l’hôtel de ville de Paris après la Commune

Au terme de la semaine sanglante, les communards qui se repliaient devant l’armée de Versailles incendient l’hôtel de ville de Paris. Dès août 1871, le nouveau conseil municipal affirme sa volonté de rebâtir le « palais municipal » sur son emplacement. Après un long débat opposant les tenants d’une restauration à ceux d’une reconstruction, le projet soumis à concours spécifie que le nouvel édifice sera élevé autant que possible sur les substructions de l’ancien, que sa façade restera dans l’axe de l’avenue Victoria et que les locaux seront rénovés. Bien que l’inauguration officielle du nouvel hôtel de ville ait eu lieu le 13 juillet 1882, le programme de la décoration picturale des nombreuses salles d’apparat n’est arrêté qu’en 1888, et son exécution se poursuit jusqu’en 1906. La diversité des artistes qui y concourent lui vaut de faire place à une très grande variété de courants artistiques, au risque d’un éclectisme assumé.

Représenter Paris

Le peintre Charles Lameire, à qui l’on doit la décoration de nombreux édifices religieux, participe à cette entreprise. Sur cette esquisse, il propose une représentation de Paris destinée à figurer dans le salon d’honneur aux côtés des allégories des provinces. Au centre apparaissent les armoiries et la devise de Paris, « fluctuat nec mergitur », telles que les a consacrées la décision prise le 24 novembre 1853 par le baron Haussmann, alors préfet de la Seine. On y reconnaît la nef aux trois mâts sous un ciel étoilé de fleurs de lis, surmontée d’une couronne murale de cinq tours d’or. Ainsi signifiés, le rôle éminent de la corporation des marchands d’eau dans le développement de Paris et la tutelle royale renvoient à une histoire certes révolue, mais dont ces armoiries ont précisément pour fonction de perpétuer la mémoire. Sous cette représentation convenue figure un lion qui présente de fortes similitudes avec ceux de Bartoldi ou des frères Morice, place Denfert-Rochereau ou de la République, peu ou prou contemporains. Cet emblème de la résistance et de la fermeté, inattendu s’agissant de Paris, peut s’interpréter comme l’expression d’un conformisme ambiant. Il peut également vouloir signifier la puissance d’une capitale dans laquelle les élus radicaux voient alors le meilleur garant d’une république dont elle adopterait ici un des symboles. À gauche et à droite, un marinier ou haleur et une porteuse d’eau soulignent sur un autre mode l’importance de la Seine.

Réalisme ou allégories ?

Les conseillers municipaux ont manifesté le souhait que la décoration picturale fasse la part belle à l’histoire de Paris et à sa vie contemporaine et qu’elle évite les allégories. Les deux figures populaires de Charles Lameire, propres à dire le travail, paraissent répondre à cette consigne. Du moins la construction classique fait-elle aisément basculer ce groupe du côté de l’allégorie.

Marc DECLERCK, Les Armoiries de Paris, Paris, L’Harmattan, 2007.

Danielle TARTAKOWSKY, « La décoration picturale de l'Hôtel de ville de Paris », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 21/02/2026. URL : http://histoire-image.org/etudes/decoration-picturale-hotel-ville-paris

Lien à été copié

Découvrez nos études

L’Hôtel des Invalides

Voulue par Louis XIV, l’édification de l’hôtel des Invalides au sud-ouest de Paris est…

Un symbole pour la Première République

Le 21 septembre 1792, la Convention abolit la monarchie. Elle décréta le 22 que les actes publics seraient datés de l’an I de la République…

David, artiste révolutionnaire

Le Salon de peinture du Louvre de 1789 présente une nouvelle série d’oeuvre commandées depuis…

Une Représentation de Louis XIV

Décidé peu après la paix de Nimègue (10 août 1678), le programme iconographique du plafond de la galerie des Glaces à Versailles constitue une…

Les caisses d’épargne

Les caisses d’épargne apparaissent dans divers pays européens à la fin du XVIIIe…

Le Triomphe de Juliers

Le programme préparatoire négocié en 1622 entre le peintre Rubens et l’entourage de Marie de Médicis…

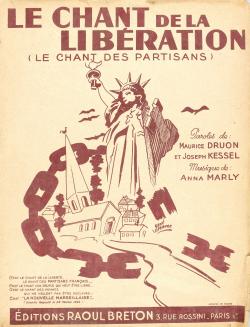

Le Chant des partisans

Réalisée en 1944 par René Lefebvre, le dessin Le Chant de la Libération (le chant des Partisans) vient illustrer le célèbre…

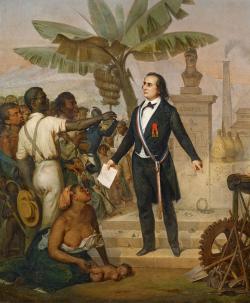

L'Émancipation à la Réunion

La première moitié du XIXe siècle voit l’émergence d’une classe dominante de colons dont la…

1860 : Réunion de Nice et de la Savoie à la France

Alors que le roi de Sardaigne Victor-Emmanuel II de Savoie (1820-…

La défense de Paris en 1870

Dès les premiers jours du siège, dans la lignée revendiquée des aérostiers de 1793 et alors que des ballons captifs…

Romain

Merci pour cette belle leçon d'histoire.

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel