Danseuse à la barre

Auteur : DEGAS Edgar

Lieu de conservation : musée du Louvre (Paris)

site web

H. : 31 cm

L. : 20 cm

Crayon noir sur papier vélin.

Domaine : Dessins

© RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Michel Urtado

RF 4644 - 17-617718

Représentations de la danseuse à la barre à la fin du XIXe siècle

Date de publication : Novembre 2009

Auteur : Gabriella ASARO

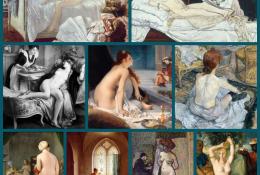

Indispensable pour s’échauffer, pour apprendre le bon placement du corps et pour faire travailler correctement les muscles dans les positions qui seront ensuite reprises pour les exercices au milieu de la salle, le travail à la barre constitue une partie fondamentale de l’apprentissage et de l’entraînement quotidien de la danse. La barre est également utile pour les exercices d’étirement qui servent à développer la souplesse des muscles du dos en effectuant des cambrés et à travailler la hauteur des jambes et l’« en-dehors », c’est-à-dire la capacité d’ouverture des jambes à partir des hanches. L’angle qu’elles doivent pouvoir former passe de 90 degrés aux XVIIe et XVIIIe siècles à 180 degrés au XIXe siècle, à la suite d’un renouvellement esthétique et technique de la danse.

La notion de barre existe depuis le XVIe siècle mais, à l’époque, il s’agissait d’une table ou d’une chaise : c’est seulement au XIXe siècle que cet outil prend la forme et la dénomination de barre d’appui, scellée à une paroi ou bien posée sur des supports mobiles ou fixes. Degas étudie les danseuses aux prises avec cet instrument de travail – mais aussi de torture, pour celles que la nature n’a pas dotées de souplesse et d’en-dehors –, et réalise de nombreux croquis qu’il reprend ensuite pour des pastels et des peintures. Par sa grâce et sa rigueur, l’entraînement des danseurs attire l’attention d’autres artistes et photographes.

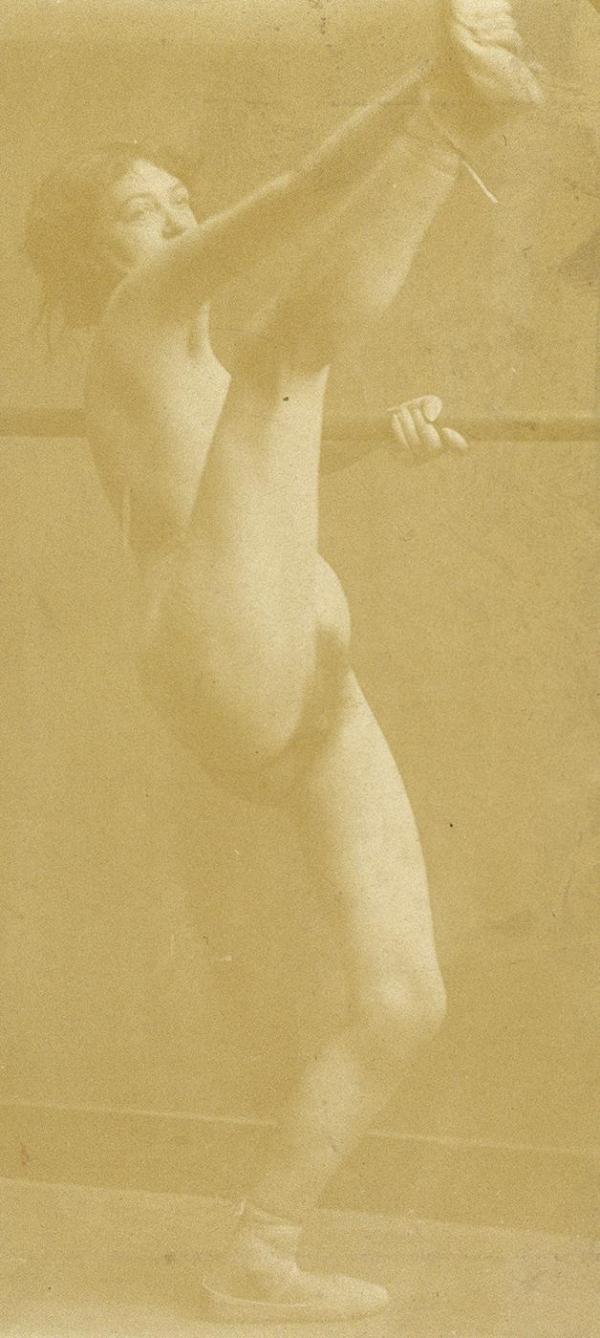

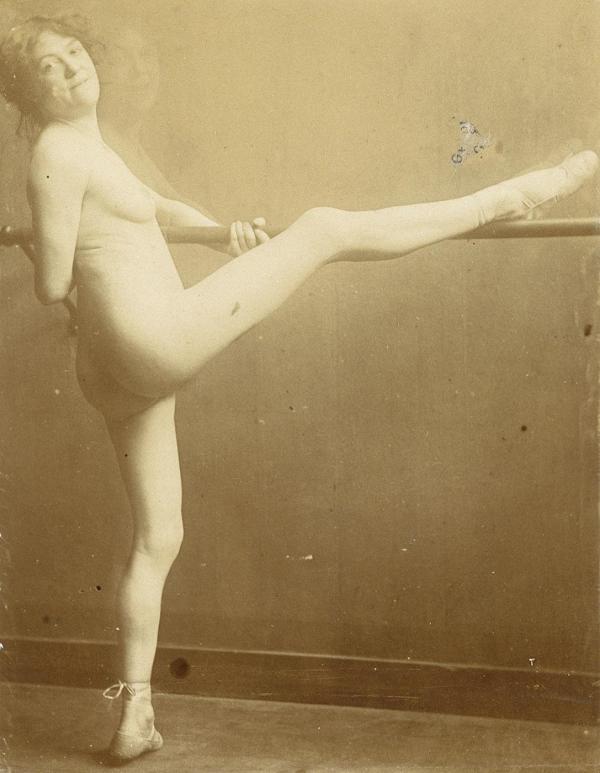

Déjà en 1854, Eugène Delacroix recommande aux artistes le recours aux modèles photographiés au lieu des longues et coûteuses séances de pose. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le progrès de la photographie encourage cette tendance qui remporte un vif succès chez les peintres, tandis que les sculpteurs se montrent méfiants à l’idée de réaliser des œuvres à partir de clichés qui représentent seulement deux dimensions des figures. François-Rupert Carabin (1862-1932), personnage représentatif de l’Art nouveau qui participe régulièrement aux expositions de la Sécession viennoise, fait exception : intrigué par les procédés photographiques et les possibilités qu’ils offrent, il réalise entre 1890 et 1914 plus de six cents clichés, principalement des nus de femmes, qu’il utilise comme dessins préparatoires pour ses bois sculptés et pour des pièces mobilières qui exaltent le corps féminin, employé comme élément structural ou décoratif.

La souplesse et le vaste répertoire d’attitudes des danseuses constituent pour Carabin une inépuisable source d’inspiration, et pour cela la photographie se révèle un outil précieux qui accompagne sa recherche artistique pendant un quart de siècle. De son côté, Degas consacre à la photographie une étape brève mais intense de sa carrière d’artiste, entre 1895 et 1896, en réalisant des portraits et des autoportraits qu’il expose pour certains à Montmartre. Bien que son intérêt pour le mouvement le pousse à expérimenter les possibilités de l’outil photographique, Degas demeure fidèle au dessin, à la peinture et à la sculpture pour ses créations sur la danse.

La Danseuse à la barre montre la sûreté du trait de Degas qui, se souvenant des paroles d’Ingres (« Faites des lignes, jeune homme, beaucoup de lignes d’après nature et de mémoire »), observe les danseuses absorbées dans leur travail. Il dessine d’un trait fin le jupon ample et léger qui suit, comme un nuage emporté par le vent, le mouvement de la jambe levée. L’énergie se dégage des lignes qui composent la silhouette de la danseuse : celles du mollet et du talon d’appui situés sur la ligne d’équilibre et celles du bras appuyé sur la barre, de l’épaule gauche, de la tête et d’une partie de la jambe levée, laquelle souligne l’exploit accompli avec une apparente facilité. Mais l’effort est révélé par le torse de la danseuse : la courbure du dos, la tension des épaules et du cou, sont ici parfaitement reproduites. Quelques repentirs (pour la jambe d’appui, le bras gauche et le profil) ne gâchent pas la pureté des traits de ce croquis qui a servi de modèle pour l’une des deux Danseuses à la barre, dessin conservé au British Museum de Londres qui, à son tour, a servi de modèle pour le tableau homonyme conservé au Metropolitan Museum of Art de New York.

Les deux clichés de Carabin représentent une danseuse inconnue, vêtue de ses seuls chaussons de danse et occupée à des exercices d’assouplissement similaires à celui reproduit par Degas. Le premier cliché la voit étirer la jambe droite, les genoux fléchis, le dos et la tête inclinés en arrière pour faciliter l’effort, la main droite serrant le pied droit pour repousser un peu plus loin ses limites physiques ; son regard est concentré sur le pied levé. La nudité de la femme dans une telle position frôle le pornographique (la riche collection de Carabin comprend aussi des clichés de sexes féminins) mais, malgré son obsession des femmes, qu’il faut d’ailleurs situer dans la mouvance symboliste de l’époque, ce sont avant tout l’exploit physique et la concentration de la danseuse qu’exalte Carabin dans cette photographie.

Dans la seconde photographie, la danseuse appuie la jambe droite sur la barre et regarde le photographe d’un air satisfait ; elle a toujours les genoux pliés, le dos et la tête penchés en arrière, mais le cliché la montre aussi buste et tête redressés avant la prise définitive.

Degas et Carabin ont des attitudes différentes à l’égard de la danse et des danseuses. Pour Carabin, le corps féminin et les mouvements de danse sont prétexte à créer des motifs de décoration sculpturale, statique, et c’est dans cette perspective qu’il faut considérer ses nombreuses photographies ; Degas, au contraire, s’intéresse aux lignes pour reproduire le mouvement des danseuses.

La photographie a permis de conserver les portraits des danseurs depuis la seconde moitié du XIXe siècle, d’abord dans des poses statiques puis, grâce au développement de la technique, en mouvement. La précision et la rapidité de cet outil sont également appréciées pour illustrer les ouvrages sur la technique de la danse, sans pour autant remplacer totalement le dessin. Quant aux œuvres de Degas, elles reproduisent fidèlement les mouvements et les exercices que les danseurs classiques pratiquent encore aujourd’hui, même si certaines poses ne sont plus exécutées de la même manière. Leur précision est comparable à celle des illustrations des manuels de danse académique de l’époque, ce qui leur confère toujours, au-delà de leur grande valeur artistique, un intérêt pédagogique pour les élèves des classes de danse de nos jours.

Patrick BADE, Degas : les chefs-d’œuvre, traduit de l’anglais par Jacques-François Piquet, Paris, Hazan, 1994.

Jill DEVONYAR et Richard KENDALL, Degas et la danse, traduit de l’américain par Christine Piot, Paris, Éditions de La Martinière, 2004.

Nadine LEHNI et Étienne MARTIN (dir.), catalogue de l’exposition François-Rupert Carabin, Strasbourg, musée d’Art moderne, 30 janvier-28 mars 1993, Paris, musée d’Orsay, 19 avril-11 juillet 1993, Strasbourg, Musées de la Ville de Strasbourg, 1993.

Gabriella ASARO, « Représentations de la danseuse à la barre à la fin du XIXe siècle », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 25/02/2026. URL : http://histoire-image.org/etudes/representations-danseuse-barre-fin-xixe-siecle

Lien à été copié

Découvrez nos études

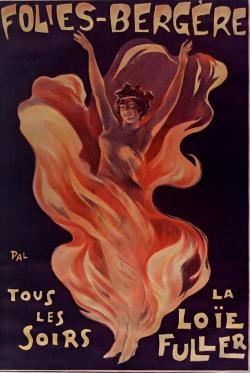

Loïe Fuller, incarnation du Symbolisme sur la scène

Le mythe de Paris « Ville lumière » est indissociable de la « fée électricité » Loïe Fuller, artiste…

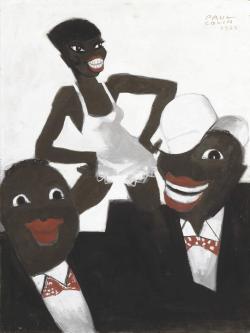

Joséphine Baker et la Revue Nègre

« Roaring Twenties » de Broadway dépeintes par Fitzgerald aux États-Unis, années folles…

La fascination pour le Cambodge au début du XXe siècle

Entre le 15 avril et le 18 novembre 1906 se tient à Marseille, porte de l’Orient, la première…

Guinguettes et imagerie populaire

À la fin du XIXe siècle, les guinguettes constituent un référent culturel et…

Les « Années folles »

Deux places mythiques de la nuit parisienne ponctuent le boulevard de Clichy, qui sert de déambulatoire à la…

Représentations de la danseuse à la barre à la fin du XIXe siècle

Indispensable pour s’échauffer, pour apprendre le bon placement du corps et pour faire travailler correctement les muscles dans les positions qui…

Le bal, une pratique sociale

Au XIXe siècle, le bal fait partie, selon des modalités variées, des loisirs de toutes les couches de la…

Degas et la célébration de la danse féminine à l'Opéra

« Peintre des danseuses » : ainsi Manet définit-il Degas dans une lettre adressée à Fantin-Latour en 1868, anticipant d’une dizaine d’années le…

Exotisme et érotisme à la Belle Époque : Mata-Hari au Musée Guimet

Le goût pour l'exotisme, notamment pour l'Orient, est l'héritage de l'époque…

L’Après-Midi d’un Faune de Nijinski

Dans les premières années du XXe siècle, les Ballets russes de Serge de Diaghilev, réunissant des…

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel