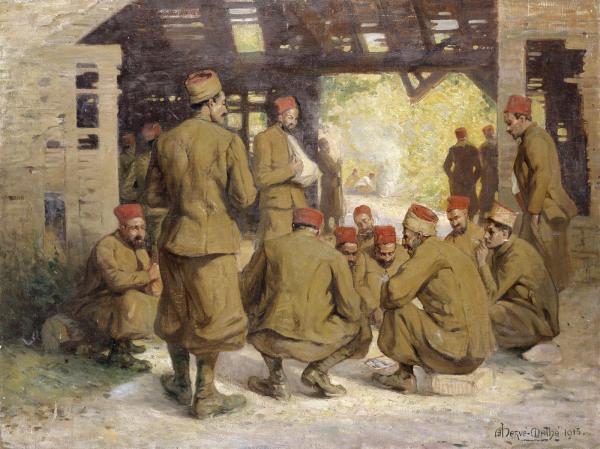

La Partie de loto. Soldats nord-africains au repos

Auteur : HERVE-MATHE Jules Alfred

Lieu de conservation : musée de l’Armée (Paris)

site web

Date de création : 1915

Date représentée : 1915

Huile sur toile.

Domaine : Peintures

© Paris - Musée de l'Armée, Dist. RMN-Grand Palais / Pascal Segrette

15320C ; Eb 944 - 08-527090

Les Troupes coloniales dans la Grande Guerre

Date de publication : mai 2009

Auteur : Alban SUMPF

Les troupes coloniales dans la Grande guerre

« L’armée coloniale » désigne d’abord les soldats chargés de conquérir les colonies puis, assez rapidement, les troupes qui y sont recrutées. Après avoir relevé du ministère de la Marine, elles dépendent à partir de 1900 du ministère de la Guerre et sont réorganisées en infanterie et en artillerie sous le nom de « troupes coloniales ». À la veille de la guerre de 1914-1918, elles se composent des zouaves, des chasseurs d’Afrique, des spahis, des tirailleurs sénégalais, algériens, marocains et tunisiens. Aux côtés des 8 000 000 d’appelés en métropole, 175 000 Algériens, 40 000 Marocains, 80 000 Tunisiens et 180 000 Africains noirs combattront lors du conflit, le plus souvent en Europe, sur le front français ou dans les Balkans. L’arrivée massive de ces hommes en métropole suscita à la fois inquiétude, intérêt et curiosité chez la population : pour beaucoup, c’était la première occasion de voir réellement des Africains.

Le repos des coloniaux

Le premier tableau, La Partie de loto. Soldats nord-africains au repos, 1915, est l’œuvre de Jules-Alfred Hervé-Mathé, paysagiste de l’école dite « postimpressionniste ». Originaire de la Mayenne, il interrompt ses peintures de ports bretons et normands en 1914 pour camper son chevalet sur le front. La toile représente des tirailleurs nord-africains des troupes coloniales, reconnaissables à leur uniforme couleur moutarde et à leur chéchia rouge, qui ont trouvé abri dans une grange à la toiture crevée et aux murs endommagés. Quelques-uns jouent au loto, assis sur des pierres ou accroupis autour du support du jeu. Trois autres, dont l’un a le bras en écharpe, suivent la partie debout, encadrant en quelque sorte les premiers. Un soldat, assis sur la gauche, un morceau de pain à la main, se désintéresse de la partie et fixe, l’air abattu et mélancolique, celui qui, au premier plan, tourne le dos au spectateur. Au second plan, d’autres soldats debout dans la pénombre ou à l’entrée du bâtiment regardent dehors. L’un d’eux, armé, semble monter la garde. Au fond apparaissent des arbres en feuilles (rendus à la manière impressionniste) ainsi que deux soldats qui font un feu.

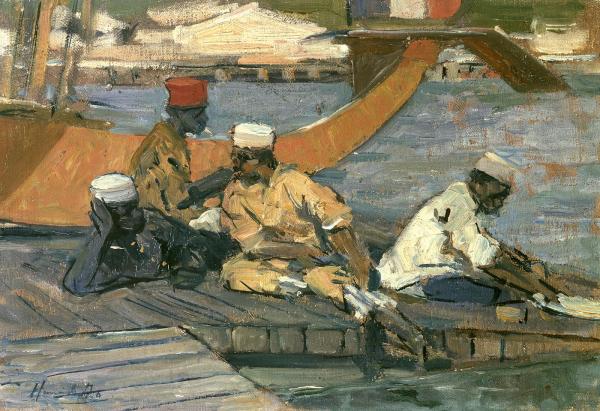

Le second tableau, Coloniaux au repos sur la jetée, a été peint entre 1914 et 1918 par Henri Achille Zo, artiste basque célèbre pour ses scènes basques et espagnoles. La toile représente, dans un style impressionniste aux traits imprécis et aux touches colorées sans nuance, quatre soldats noirs vêtus d’uniformes des troupes coloniales, qui se reposent sur une jetée dans une atmosphère estivale. L’un deux, en bras de chemise, lave du linge ; le deuxième, manches de chemise et jambes de pantalon relevées, s’apprête à tremper un pied dans l’eau ; le troisième est étendu sur le bois, et le quatrième, assis, regarde l’eau. Au second plan, un pont enjambe le cours d’eau. En arrière-plan apparaissent une embarcation, un drapeau tricolore et, au fond, des bâtiments nichés dans la verdure.

Des soldats et des Français

La guerre est plus proche, plus visible dans la première image que dans la seconde : les uniformes, le fusil tenu par le soldat de garde au second plan, la grange dévastée, le soldat au bras en écharpe et, métaphoriquement, le feu la rappellent. Tout donne ainsi l’impression d’une pause brève et de l’imminence du retour au combat. Les hommes sont certes au repos, et certains parviennent à se concentrer sur le jeu, mais certains regards, mi-noirs mi-perdus, trahissent la lassitude et une certaine détresse. La lumière est d’ailleurs assez faible dans la grange, contrastant avec celle du dehors. Peut-être symbolise-t-elle les sombres pensées et les souffrances muettes des hommes. Le caractère « exotique » de ces soldats, différents des poilus ordinaires, est gommé pour faire place à une approche plus universelle : que peuvent signifier le « repos » et le jeu pour des hommes à la guerre ? Peut-être est-ce parce qu’ils ont combattu « comme les autres » que ces hommes sont d’abord vus ici non comme des coloniaux, mais comme des soldats.

Au contraire, dans la seconde image, la guerre est presque occultée. Les couleurs vives des uniformes distincts (qui de ce fait sont plus des costumes que des uniformes), les membres dénudés, la lumière d’été, l’eau que l’on devine agréable, rappellent plutôt les parties de campagne des bords de Marne. La spécificité du tableau tient alors au fait que ce sont des Noirs qui, comme n’importe quel « métropolitain », goûtent ces plaisirs simples. L’artiste y trouve un motif riche en jeux de contrastes et de couleurs (le bleu de l’uniforme se confondant presque avec le noir de la peau du soldat allongé dans un dégradé nuancé). Mais la présence du drapeau français peut aussi ouvrir une autre piste d’interprétation : ces soldats ont combattu pour la patrie, et ils sont des Français à part entière, appréciant comme les autres une journée au bord de l’eau.

Stéphane AUDOIN-ROUZEAU et Jean-Jacques BECKER (dir.), Encyclopédie de la Grande Guerre 1914-1918, Paris, Bayard, 2004.

Robert HURE, L’armée d’Afrique: 1830-1962, Paris, Charles-Lavauzelle, 1977.

Marc MICHEL, Les Africains et la Grande Guerre. L’appel à l'Afrique (1914-1918), Paris, Karthala, 2003.

Pierre VALLAUD, 14-18, la Première Guerre mondiale, tomes I et II, Paris, Fayard, 2004.

Alban SUMPF, « Les Troupes coloniales dans la Grande Guerre », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 28/02/2026. URL : http://histoire-image.org/etudes/troupes-coloniales-grande-guerre

Lien à été copié

Découvrez nos études

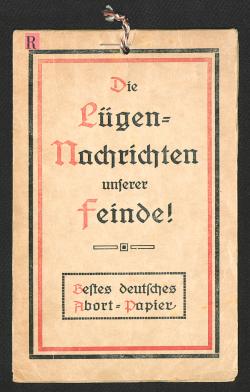

Les fausses nouvelles de la guerre

Pendant le premier conflit mondial, les autorités civiles et militaires ont toutes expérimenté la tension entre…

L'Aviation dans la Guerre de 14-18

Depuis le début du XXe siècle, les débuts de l’aviation et les exploits de ses pionniers intéressent un…

Le cubisme sur le front : les dessins de guerre de Fernand Léger

La guerre de 1914-1918 opéra une rupture sans précédent dans l’histoire des manières de combattre : la guerre de mouvement…

Jouer à la guerre

La Première Guerre mondiale a laissé de nombreux artefacts produits dans les tranchées, comme la poupée…

Une utilité pour l’aviation ? Usages guerriers de l’aéronautique

L’avion comme nouvel objet technique n’a, à ses débuts, aucune utilité préétablie. Non seulement il ne remplace pas réellement une fonction…

La guerre juste

Dans une nation moins déchristianisée que la France, où la foi ne constitue pas le principe de ralliement d’un parti (comme…

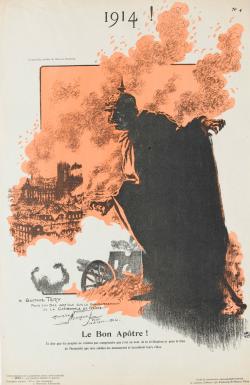

La force d’un mythe : les « atrocités allemandes »

La production iconographique explose lors de la Grande Guerre : le public, abreuvé de photographies et…

La Déshumanisation des soldats

Pendant les hostilités de 1914 à 1918, dans tous les pays belligérants, les peintres, comme la grande majorité des artistes et des intellectuels,…

La paix de Brest-Litovsk

Située sur le Bug, Brest-Litovsk a été choisie comme lieu de négociations entre l’Allemagne impériale et le pouvoir bolchevique. Les délégations…

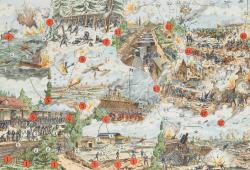

Les ravages de la guerre 14-18

La guerre de 1914-1918 marque tragiquement l’entrée du monde dans le XXe siècle. Ce fut une guerre mondiale et totale : à des degrés…

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel