Effet de contre jour. Cloître des Cordeliers à Reims

Auteur : CASTELNAU Paul

Lieu de conservation : médiathèque du Patrimoine et de la photographie (MPP)(Charenton-le-Pont)

site web

Date de création : 1917

Date représentée : 03 avril 17

Autochrome.

Domaine : Photographies

© Ministère de la Culture / Médiathèque du Patrimoine, Dist. RMN - Grand Palais / Paul Castelnau

08-546981 / CA000355

Paysages ravagés de la guerre de 1914-1918

Date de publication : Avril 2009

Auteur : Alexandre SUMPF

La ruine de l’Europe en guerre

De 1914 à 1918, la Grande Guerre fait rage aux quatre coins du globe, se concentrant en France sur une bande de 800 kilomètres de long et d’une trentaine de kilomètres de large : à la fin de 1914, la guerre d’usure succède à la guerre de mouvement. À l’arrière, les familles ont les yeux rivés sur cette frontière matérialisée par les réseaux de tranchées, d’où les nouvelles crédibles peinent à parvenir, tant communiqués et lettres des poilus se veulent rassurants. Plutôt que les horreurs de la guerre, rendues sensibles par les annonces de décès, les civils cherchent à renseigner le quotidien, à s’imaginer la survie de ceux qui défendent la patrie de leur corps.

Même si c’était le cinéma qui incarnait la véritable nouveauté dans la documentation du réel de la guerre, la photographie a joué un rôle important dans la stratégie militaire (repérages) et dans la communication à l’adresse des soldats du front ou des civils de l’arrière. D’abord appelé au Service géographique de l’armée, Paul Castelnau (1880-1944) est versé aux côtés de Ferdinand Cuville à la Section photographique des armées, créée en 1915, et couvre pendant deux ans l’ensemble des fronts en France, puis au Proche-Orient en 1918. Les images qu’il en rapporte sont réalisées grâce au

La destruction en couleurs

Le 26 septembre 1914, la cathédrale de Reims est touchée de plein fouet par les bombes allemandes, nouvelle « atrocité » culturelle après la destruction de Louvain fin août. Le cloître des Cordeliers, complètement rasé, permet au photographe d’essayer des jeux de perspective et de lumière : son cliché est légendé « effet de contre-jour ». À l’arrière-plan se dressent les tours intactes de la cathédrale, qui auraient pu connaître le sort du couvent : ne plus être qu’un amas indistinct de pierres calcinées et de gravats où poussent les herbes folles.

La scène située en Belgique quelques mois plus tard frappe par la pâleur des couleurs, comme si tout avait été recouvert de poussière durant l’été. Précairement abrités derrière un bâtiment en ruines, dont le toit dresse pitoyablement sa charpente démantelée vers le ciel, les ambulances et leur conducteur (à l’arrière-plan) attendent. Seule la fumée noire qui obscurcit le ciel indique la proximité du front. Les ornières et trous creusés dans le sol témoignent de la répétition des actions militaires, rendant désormais impropre à l’activité agricole une terre qui faisait la richesse des plaines du Plat Pays.

Le bombardement de Dunkerque, en septembre 1916, n’a rien de comparable avec les ruines de Reims ou l’occupation de la Belgique ; mais ici, la destruction est saisie sur le vif. Les clichés de l’entrepôt des Bains sont les plus spectaculaires de la série consacrée à cet événement, et cette image se distingue par sa composition très équilibrée. Ciel et terre se partagent l’espace horizontalement, la tour restée debout fait le lien entre les deux et divise l’image verticalement. À droite, les projections d’eau voilent le bâtiment situé dans la perspective ; adultes et enfants civils observent la scène sans participer. À gauche, on distingue les pompiers en action, fragiles sauveteurs face à l’ampleur des destructions, nettement soulignée par l’imposante machine en acier au premier plan, au bord du cadre.

« Atrocités » culturelles et vie suspendue

Sur les 375 autochromes de Paul Castelnau conservés à la médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, environ 200 représentent Reims et ses habitants, survivants de pierre et de chair. Dans son célèbre article du Matin (29 septembre 1914), Albert Londres écrit que « ce n’est plus la cathédrale, c’est son apparence », que la photographie ne pourra en rendre l’état, pas plus qu’elle ne rend « la teinte du mort ». La litanie de ruines et de boutiques dévastées permet pourtant à Castelnau de s’exercer, lui le géographe qui ne connaissait rien à la technique photographique avant d’être affecté à la Section photographique. Mais pas plus que les combats, il n’ose prendre en photo les blessés, le sang, l’urgence qui va bouleverser l’endroit d’un instant à l’autre ; l’absence d’hommes inscrit toutefois la présence de la mort. Les clichés de Dunkerque bombardé en septembre 1916 ont sans doute peu frappé le public alors abreuvé d’images du paysage lunaire de Verdun. Mais ils mettent en scène un front mal connu, à la réputation trouble – les habitants de la zone occupée par les troupes allemandes sont surnommés « Boches du Nord » – et aux héros discrets.

Développés sur plaque de verre (20x30 cm), les autochromes seront projetés en diapositives. À la différence du cinéma où les procédés de colorisation ne font pas illusion, la couleur rend particulièrement vivants les clichés, destinés à captiver l’attention lassée d’une population qui subit aussi la guerre sur le plan psychologique. Cela dit, à l’instar des clichés de presse, les autochromes se réduisent en fait à des scènes de genre anecdotiques, sans rapport avec une expérience de guerre où triomphent la mort et la violence. Héritiers du modèle pictural de l’impressionnisme en peinture et de la veine pictorialiste de la photographie, ils trahissent la vocation documentaire et testimoniale du cliché en le faisant pencher du côté de la mise en scène artistique, échouant à restituer la modernité du conflit.

Jean-Jacques BECKER, La Première Guerre mondiale, Belin, 2008 (rééd.).

Laurent GERVEREAU et alii, Montre la guerre ? Information ou propagande, Paris, CNDP, 2006.

John HORNE, Alan KRAMER, 1914, les atrocités allemandes, Tallandier, 2005.

Jean-Marie LINSOLAS, Jean-Baptiste PERETIE, « La photographie de guerre : un miroir du vrai ? », dans Christophe PROCHASSON et Anne RASMUSSEN (dir.), Vrai et faux dans la Grande Guerre, Paris, La Découverte, 2004, p.96-111.

Pierre VALLAUD, 14-18, la Première Guerre mondiale, tomes I et II, Paris, Fayard, 2004.

Alexandre SUMPF, « Paysages ravagés de la guerre de 1914-1918 », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 27/02/2026. URL : http://histoire-image.org/etudes/paysages-ravages-guerre-1914-1918

Lien à été copié

Découvrez nos études

Les Meurtrissures de la Grande Guerre

Théophile Alexandre Steinlen (1859-1923) est âgé de cinquante-cinq ans quand la Première Guerre…

Dessiner la mort pendant la guerre de 1914-1918

Les conditions nouvelles de la guerre infligent des violences innombrables et terribles aux soldats. Le champ de bataille est un immense charnier…

L'Escadrille Lafayette : des héros volontaires

Pendant le conflit de 1914-1918, la photographie est largement mise à contribution,…

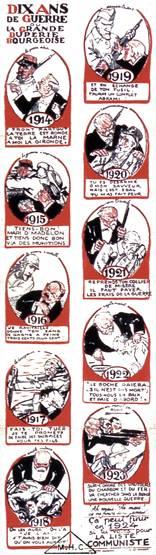

Jules Grandjouan

La guerre, « catalyseur de l’histoire » selon les termes de Lénine, a profondément bouleversé l’…

Emblème de l'escadrille La Fayette

Dès 1914, en dépit de la neutralité affichée des Etats-Unis dans le conflit qui oppose les Alliés aux Empires centraux, de nombreux volontaires…

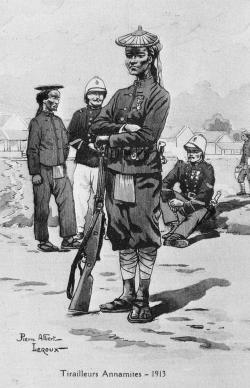

Les Annamites dans la Grande Guerre

Après avoir débarqué à Da Nang, en 1858, les Français ont fondé la colonie de Cochinchine en 1865 et établi un…

Le cubisme sur le front : les dessins de guerre de Fernand Léger

La guerre de 1914-1918 opéra une rupture sans précédent dans l’histoire des manières de combattre : la guerre de mouvement…

Avant le Soldat inconnu

Lorsque Charles Lansiaux réalise une série de clichés sur le cénotaphe élevé en l’honneur des morts de la Grande Guerre, le 14…

La Mort de masse

À l’entrée en guerre, dans les premiers jours d’août 1914, la population fait bloc autour du régime républicain…

L'interrogatoire du prisonnier

Quand la Première Guerre mondiale débute au milieu de l’été 1914, les belligérants s’accordent à penser qu’…

aucun

Bonjour,

Une petite précision au passage : on dit une autochrome et non un autochrome.

Une plaque est tirée et non "développée sur plaque de verre".

La plaque de verre après tirage était en effet avant tout destinée à la projection, et non à être projetée en diapositive.

Cordialement

S.E

Histoire-image

Bonjour,

Merci pour votre commentaire!

En effet, Le mot autochrome est un mot féminin et elles étaient couramment regardées sous la forme d'une image projetée agrandie.

Nous allons corriger ces erreurs très rapidement.

A bientôt !

Anne-Lise

Laurence Claeysen || correctif

Bonjour,

Petite correction : Le cliché de Dunkerque ne représente pas l’entrepôt des Bains mais l’entrepôt des sucres.

Cordialement.

LC.

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel