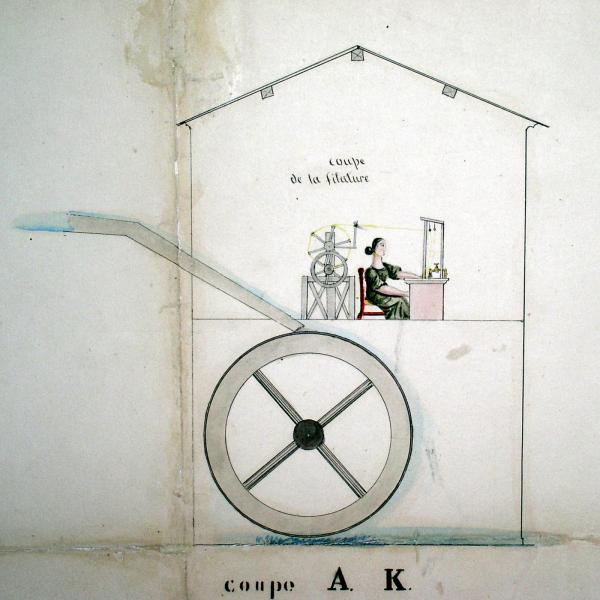

Croquis de poste de travail d'une fileuse en soie

Lieu de conservation : archives départementales de Vaucluse (Avignon)

site web

Date de création : 1845

Date représentée : 1845

H. : 80 cm

L. : 122 cm

détail du plan géométrique de la filature de soie Gourjon à Violès.Plan aquarellé

Domaine : Archives

© Archives départementales de Vaucluse

5 M 133.

La proto-industrie de la soie (Vaucluse, 1845)

Date de publication : Mars 2016

Auteur : Luce-Marie ALBIGÈS et Christine MARTELLA

La mécanisation de la fabrication de la soie

La fabrication de la soie[1] a bénéficié, dès le XVIIIe siècle, d’une mécanisation précoce grâce au génial Vaucanson. En cette période de proto-industrie textile coexistent des filatures techniquement avancées, de type capitaliste, et des productions manuelles et domestiques.

Au milieu du siècle, l’élevage des vers à soie reste une activité saisonnière exercée à domicile par une main-d’œuvre rurale abondante, essentiellement féminine, mais son revenu est deux fois plus important que celui des autres activités agricoles. Des millions de mûriers envahissent alors les coteaux, et les maisons s’agrandissent de magnaneries. De même, le tissage de la soie, effectué à domicile par les nombreux artisans, s’étend dans les campagnes autour d’Avignon pour satisfaire à la demande : de 3 000 métiers à Avignon en 1810, on passe à 7 000, au milieu du siècle, occupant 15 000 personnes.

Produire la matière première, le fil de soie, en quantité accrue, devient possible grâce à l’invention de l’ingénieur Gensoul en 1807. Un fil de plusieurs centaines de mètres peut être « tiré » sans effort du cocon du ver à soie une fois traité dans de l’eau chaude[2]. Ce fil est cependant si fin qu’il faut dévider plusieurs cocons ensemble pour former chaque « bout ». Il va s’enrouler et former des écheveaux sur un dévidoir appelé volet (ou asple). A l’origine, la fileuse ne pouvant s’interrompre sous peine de faire des à-coups et de produire un fil irrégulier, elle est assistée d’un tourneur (ou tourneuse) pour actionner les volets et d’un chauffeur, généralement un enfant, pour alimenter le foyer situé sous la bassine. L’invention par Gensoul du chauffage collectif des bassines permet d’industrialiser le processus.

Installer une « filerie » près d’un mas ou d’un moulin devient un placement idéal. La France est alors le premier exportateur mondial de soie.

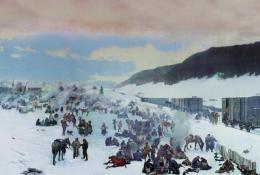

Le poste de travail d’une fileuse

La demande de M. Gourjon « d’établir une filature de cocons composée de 20 tours » sur ses terres situées à Violès (Vaucluse), à l’est d’Orange, au lieu-dit Gourjon, à deux kilomètres en amont du village, près de l’Ouvèze, s’accompagne du plan et de la coupe de la filature.

Tout à fait exceptionnel dans les documents industriels de cette époque, le croquis détaillé d’une fileuse constitue l’une des premières représentations d’un poste de travail. L’ouvrière, une femme mariée d’après son habit, représente la fonction d’une des vingt fileuses affectées aux bassines qui figurent sur le plan. Elle file à deux bouts, qui ne semblent pas présenter de croisure (boucle ou torsade commune assurant un égouttage partiel) ; toutefois, l’emploi de cette technique, indispensable à l’obtention d’un fil homogène et largement répandue alors, pourrait ne pas apparaître sur ce dessin de profil.

Le système de volets installé derrière l’ouvrière, à partir de 1830, facilite la distribution frontale des cocons. On voit la même disposition sur la carte postale d’une filature de Ganges, considérée comme très ancienne lors de la prise de vue au début du XXe siècle.

La poulie d’entraînement (roue située au-dessous du volet) reçoit l’énergie de l’arbre mû par la roue hydraulique, probablement au moyen d’un arbre intermédiaire adhérant par contact. La carte postale de Sainte-Croix-Vallée-Française montre une ouvrière à son poste dans une filature du même type que celle de Violès.

Le robinet fournit la vapeur chaude qui maintient la bassine à bonne température. Limitée à une seule banque de vingt bassines, alors que la plupart des filatures en possèdent deux, la filature Gourjon n’est pas non plus équipée de bassines « cuiseuses » (une pour quatre ou cinq bassines fileuses normalement), contrairement à la filature d’Anduze dont la carte postale met bien en évidence les cocons battus avec leur bave ; grâce à cette technique, l’ouvrière peut filer non plus à deux mais à quatre, et même à six bouts.

Le plan de la filature Gourjon montre qu’elle combine, de façon moderne, énergies hydraulique et thermique[3].

Le bâtiment

Le modeste bâtiment industriel établi par la famille Gourjon, « sur leur canal d’arrosage, à deux mille mètres du village et trente mètres de l’habitation du ménage de leur père », diffère nettement des ateliers de filage construits à cette époque. Son orientation et ses ouvertures ne semblent pas calculées pour récupérer le maximum de lumière, pourtant nécessaire pour distinguer le fil de soie si ténu. Il ne dispose ni de la hauteur habituelle ni d’un dispositif spécial d’aération alors que ce problème est capital : chaleur et buée s’accumulent dans l’atelier, outre l’odeur nauséabonde que dégagent les chrysalides en décomposition.

Une forme originale d’industrialisation

En fournissant ce schéma de poste de travail sur le plan de sa filature, M. Gourjon ne répondait à aucune nécessité liée à sa demande et n’était pas motivé par une innovation particulière. Sans doute voulait-il décrire le fonctionnement technique de son atelier avec la plus grande clarté possible : la rationalisation de l’organisation industrielle se développe dans les mentalités.

Ce propriétaire d’une exploitation agricole crée en 1845, en pleine période d’expansion de la soie, une filature modeste, car ce type d’opération industrielle est d’une rentabilité assurée. Située dans une agglomération d’importance moyenne, la filature utilise la main-d’œuvre rurale locale.

Quelles étaient les conditions de travail des fileuses ? Une lettre du maire de la ville de Cavaillon au préfet du Vaucluse du 16 juillet 1852 insiste sur le caractère pénible de cette activité[4].

Le déclin de la soie en Vaucluse s’amorcera dix ans plus tard, à la suite des maladies du ver à soie, et se trouvera aggravé par la période de stagnation que traversera l’économie française entre 1865 et 1890.

Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France. Commission régionale Languedoc-Roussillon.Geneviève Durand et Michel Wienin (rédacteurs)Au fil de la soie. Architectures d’une industrie en Cévennes : Gard, Hérault, Lozère.Montpellier : Inventaire général : ACPLR, 1991, coll.« Images du patrimoine »; n° 88.Denis WORONOFFHistoire de l’industrie en France, du XVIe siècle à nos joursParis, Le Seuil, 1994.CollectifCatalogue de l’exposition Le textile en Vaucluse, de l’atelier à l’usine, juillet-octobre 1997Avignon, Archives départementales du Vaucluse, 1997.CollectifCatalogue de l’exposition Mémoire d’industries, 15 ans d’activités de L’A.S.P.P.I.V., juin-octobre 1997Avignon, Archives départementales du Vaucluse-Association pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine industriel en Vaucluse, 1997.

1. Particulièrement importante, au XIXe siècle, autour de Lyon, dans les basses montagnes méditerranéennes qui bordent la vallée du Rhône, dans le Dauphiné, les Cévennes, le Languedoc, la région d'Avignon et les Alpes de Haute-Provence.

2. De façon à ramollir la glu qui colle la bave pelotonnée en cocon.

3. L'eau assure l'entraînement mécanique des dévidoirs de fil selon un procédé développé en France à partir du XVIIIe siècle mais loin d'être alors partout répandu. Des tourneurs subsistent encore dans de nombreuses filatures au XIXe siècle.

La roue verticale est entraînée par l'eau provenant de la rivière proche, l'Ouvèze, par une canalisation, au-dessus de la roue de type Poncelet (mise au point vers 1835). Les deux représentations figurant sur le dessin lui donnent un diamètre voisin de 3,70 mètres, la hauteur totale de chute approchant 6 mètres. Une roue de cette taille est puissante bien au-delà du nécessaire mais tourne lentement (10 à 15 tours/minute). On distingue une succession de deux engrenages multiplicateurs, structure assez moderne pour l'époque.

L'énergie thermique, utilisée pour chauffer les bassines selon le procédé de Gensoul, est produite par une chaudière à charbon « de pierre «, par opposition au charbon de bois, inadapté à cet usage. L'usage du lignite flambant, pour chauffer les bassines de filature, est attesté dès le XVIIIe siècle. A Violès, il provient sans doute du gisement de Piolenc (Vaucluse), situé une vingtaine de kilomètres à l'ouest et souvent mentionné pour cet usage.

Cylindrique, horizontale et probablement en cuivre, la chaudière installée à l'extérieur de la filature, dans un fourneau en maçonnerie indépendant, semble surdimensionnée (1 320 litres selon le dessin, soit 66 litres par bassine au lieu de 30 en général) et d'une résistance mécanique assez faible ; les deux vannes à contrepoids situées de part et d'autre du bouchon central sont destinées à éviter une éventuelle surpression. La cheminée, étroite, ne dépasse que de 2 mètres du toit. Peut-être s'agit-il d'une cheminée en « bourneaux » (tuyaux de terre cuite).

4. Lettre du maire de la ville de Cavaillon au préfet du Vaucluse du 16 juillet 1852

« […] Le filage de la soie est un travail des plus pénibles et des plus malsains, les accès de fièvre dont toutes ou presque toutes les ouvrières sont atteintes chaque année le prouvent suffisamment.

Une femme ou fille s'assied le matin à 4 heures devant la bassine, elle reste là enveloppée d'une vapeur chaude et méphitique jusques à 11 heures, elle quitte une heure et s'y replace à midi jusqu'à 7 heures du soir…

Il y a quelques années la journée finissait à 5 heures du soir, c'était raisonnable mais l'ambition invente des moyens pour arriver au lucre, et ainsi peu à peu de demie heure en demie heure on est arrivé à 7 et même à 8 heures du soir, il n'y aurait pas de raison pour qu'on ne les obligeât à travailler jusqu'à 10 heures sans augmentation de salaire […] »

(Archives départementales du Vaucluse, 10 M 9).

Luce-Marie ALBIGÈS et Christine MARTELLA, « La proto-industrie de la soie (Vaucluse, 1845) », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 27/02/2026. URL : http://histoire-image.org/etudes/proto-industrie-soie-vaucluse-1845

Lien à été copié

Albums liés

Découvrez nos études

Accident spectaculaire à la gare de l’Ouest

La gare « du chemin de fer de l’Ouest », édifiée en 1852 par l’…

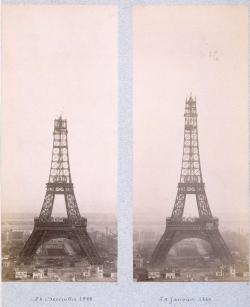

Visions de la Tour Eiffel

La tour Eiffel, symbole de Paris et de la France, paraît intemporelle. Mais l’unanimité que suscitent aujourd’hui ses 321 mètres donnent lieu ne…

Les Premiers chemins de fer

Au début du XIXe siècle, la France est encore un pays essentiellement rural où les dépêches sont acheminées à cheval et où les voyages…

Le Port du Havre

La diffusion du modèle industriel britannique vers l’Europe du Nord-Ouest et les États-Unis d’une part, l’exploitation…

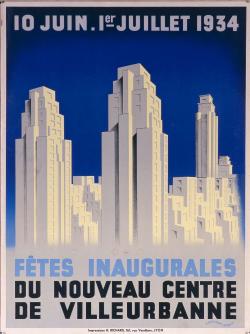

Hygiénisme et urbanisme : le nouveau centre de Villeurbanne

Au cours du XIXe siècle, les conditions de vie misérables réservées aux ouvriers dans les viilles et les préoccupations des hygiénistes…

Le paysage français

On peut opposer avec Françoise Cachin le paysage français du XVIIe siècle, rationnel, idéalisé, « romain », cadre de scènes historiques…

Grève à Saint-Ouen

La banlieue parisienne à la fin du XIXe siècle

Dès la seconde moitié du XIXe siècle, la banlieue nord de Paris a été soumise à une industrialisation massive. Ainsi est né un paysage…

Une des premières automobiles Mors, 1898

En 1873, l’apparition de la première automobile va bouleverser la relation des hommes au temps et à l’espace. Il s’agit de L’Obéissante, une…

Un palais social pour les ouvriers

L’industrie n’a pas, dans la France du XIXe siècle, bouleversé l’armature urbaine. Pourtant, dans certaines localités, au Creusot ou à…

Association les Amis de la Galicière || Liens

Bonjour,Ce message pour vous informer que nous avons établi un lien à partir du site de notre association vers ces articles.En vous remerciant.CordialementJean-Pascal CrouzetSecrétaireAssociation les Amis de la Galicièrehttp://www.galiciere.org

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel