Le général Joffre passe en revue une division du 20e corps qui doit participer aux opérations militaires

Auteur : ANONYME

Lieu de conservation : archives départementales de la Somme (Amiens)

site web

Date de création : 28 juin 1916

Date représentée : 28 juin 1916

Lieu : Près d'Aubigny-sur-Somme.

Domaine : Photographies

Domaine Public, CC0 Archives départementales de la Somme

La Bataille de la Somme en photographies

Date de publication : Août 2025

Auteur : Paul BERNARD-NOURAUD

La première grande bataille alliée

Depuis que le front s’est stabilisé en décembre 1914, le général Joseph Joffre, qui commande les armées françaises, entend reprendre l’initiative. Face aux armées allemandes, il souhaite mener contre elles une offensive interalliée. Fin 1915, Joffre estime que la jonction pourrait et devrait donc intervenir dans la Somme, non loin des points de débarquement des troupes britanniques. Mais les Allemands y ont consolidé leurs positions sur les hauteurs, et le réseau de tranchées et d’abris qu’ils ont établi sur le territoire alentour est robuste. Joffre estime par conséquent qu’il faudra appliquer dans la Somme une nouvelle tactique, celle d’une intense préparation d’artillerie et de travail de sape, et y impliquer de nouvelles armes, comme les avions et les chars d’assaut tout juste mis au point au Royaume-Uni.

Ces derniers n’entrent cependant que tardivement sur le champ de bataille, où ils sont employés pour la première fois à partir du 15 septembre 1916. La bataille de la Somme a débuté deux mois et demi plus tôt, et il s’avère que la semaine de bombardements intensifs commencée le 24 juin n’a pas suffi à entamer les capacités de défense allemandes. L’attaque générale ordonnée entre-temps, le 1er juillet, a même tourné aussitôt au désastre pour l’infanterie. Près d’un cinquième des fantassins britanniques engagés est hors de combat dès ce premier jour, soit un peu moins de soixante-mille hommes, dix fois plus que les pertes allemandes enregistrées dans le même temps. Si l’armée française obtient plus de succès, des renforts allemands prélevés à Verdun, où la bataille fait rage depuis fin février 1916, favorisent, sinon une véritable contre-offensive, du moins des contre-attaques suffisamment significatives pour fixer de nouveau les positions.

Commencée à l’été, la bataille de la Somme s’étire jusqu’en novembre. Les conditions climatiques bloquent dès l’automne toute progression au-delà d’une dizaine de kilomètres. Les pertes en vies humaines sont immenses : près de soixante-dix mille morts et disparus côté français, cent-soixante-dix mille côté allemand, et plus de deux-cent-mille pour les Britanniques. Nombre d’entre eux sont issus des colonies ou du Commonwealth, en particulier du Canada, d’Afrique du Sud, de Nouvelle-Zélande et d’Australie. Des troupes visibles dans La Bataille de la Somme de Geoffrey Malins, le premier film de long-métrage tourné en 1916 sur le champ de bataille. L’album photographique constitué par un anonyme au lendemain de la bataille et aujourd’hui conservé par les Archives départementales de la Somme est d’une nature plus traditionnelle. De plus, en se focalisant sur les troupes françaises, il ne rend pas compte de la dimension interalliée de cet épisode aussi majeur que dérisoire de la Grande Guerre. Par la qualité des clichés qui y sont réunis et légendés, en raison aussi de la diversité des aspects de la bataille qu’il documente de juin à août 1916, il n’en constitue pas moins un témoignage précieux sur cette bataille en particulier et l’imagerie issue engendrée par la guerre en général.

Du passage en revue aux cadavres ennemis

Manifestement accrédité par les autorités militaires, le photographe a notamment documenté le passage en revue des troupes françaises du 20e Corps d’armée que dirige alors le général Ferdinand Foch, principal adjoint de Joffre à l’état-major comme sur le théâtre des opérations. C’est d’ailleurs sans doute lui que l’on voit en uniforme clair derrière l’imposante silhouette sombre de son supérieur. La composition de la photographie divisant en deux parties égales le ciel clair estival et le terrain de hautes herbes entre lesquelles s’alignent les soldats français devant leur chef qui passe au centre de l’image, manifeste de la part du photographe une réelle maîtrise technique, ainsi qu’une probable formation artistique.

Sans doute est-ce ce qui participe de la stabilité de l’ensemble, où l’équilibre de la composition s’accorde à la posture au garde-à-vous des soldats alignés comme au pas décidé de leur chef. L’image que véhicule ainsi cette photographie renvoie à l’imaginaire des batailles rangées des siècles précédents, d’où l’artillerie lourde, l’aviation, les tanks et les tranchées étaient absents et le demeurent ici, comme du reste la violence de la guerre.

La photographie issue du même album montrant cette fois deux cadavres de soldats allemands tués près d’Herbécourt au premier jour de l’offensive, l’un des villages détruits au cours de la bataille de la Somme, expose au contraire cette violence dans toute sa crudité. L’image n’en est pas moins elle aussi savamment composée : le ciel y est réduit à une simple bande enfumée et le terrain étendu d’autant. Au lieu des hautes herbes, un sol caillouteux, manifestement retourné par les combats comme sont tordus les chevaux de frise subsistants. Les visages des deux soldats tués ne sont pas identifiables ; ils ont peut-être été délibérément effacés. Les deux cadavres ont en outre été dépouillés d’une partie de leurs uniformes et de leur équipement, bien qu’une grenade à manche reste posée entre les pieds du premier, seule trace de ces armes modernes employées et déployées pour la première fois au cours de ce conflit.

Naissance de la photographie de guerre

C’est avec la Première Guerre mondiale que sont diffusées en France les premières photographies de guerre distinctes de l’imagerie officielle. Certes, dès la fin des années 1850, Felice Beato (1) avait déjà photographié des cadavres, ceux de mutins cipayes en Inde (2) colonisée ou de soldats chinois pendant la Seconde guerre de l’opium (3). Au cours de la décennie suivante, de nombreux morts provoqués par la Guerre civile états-unienne (4) avaient eux aussi été photographiés et reproduits dans la presse à travers des gravures.

Mais, en Europe de l’ouest, une certaine imagerie « romantique » ou « classique » de la guerre prévalait encore, que reconduit pour partie la première photographie. Celle-ci pouvait d’ailleurs se prévaloir d’une tradition elle-même photographique, initiée côté britannique par Roger Fenton pendant la Guerre de Crimée (1853-1856), et côté français par Gustave Le Gray, avec ses vues des manœuvres de l’armée impériale au camp de Chalons en 1857.

Mais le deuxième cliché rompt cette tradition et l’équilibre qu’elle entretenait. Même s’il s’agit de cadavres ennemis et d’une vision partielle d’une bataille par ailleurs gigantesque, cette photographie introduit en quelque sorte la réalité de la violence extrême provoquée par la guerre dans les représentations contemporaines. Bien qu’on ne puisse mesurer avec exactitude quelle fut la réception d’un tel album, nécessairement limitée à quelques cercles, officiels ou non, on peut inférer à partir de ce seul exemple que de nombreux autres recueils de teneur similaire furent constitués pendant la Première Guerre mondiale. En sorte que si de telles images n’étaient pas publiquement diffusées, elles l’étaient cependant largement par des voies moins exposées. Bien que l’expression prête à discussion, le processus de « brutalisation » des sociétés par l’expérience guerrière totale de l’époque est en effet aussi passé par et à travers de telles images, qui révélaient la partialité de celles d’avant.

Annette BECKER, Voir la Grande Guerre. Un autre récit. 1914-2014, Paris, Armand Colin, 2014.

Marjolaine BOUTET, Phillipe NIVET, La Bataille de la Somme. L’hécatombe oubliée. 1er juillet – 18 novembre 1916, Paris, Tallandier, 2023.

Philippe DAGEN, Le Silence des peintres. Les artistes face à la Grande Guerre, Paris, Hazan, 1996.

George L. MOSSE, De la Grande Guerre au totalitarisme. La brutalisation des sociétés européennes, Paris, Hachette, 1999.

Stéphane AUDOUIN-ROUZEAU, Annette BECKER, 14-18, retrouver la guerre, Paris, Gallimard, 2000

1 - Felice Beato (1832-1909) : Italien naturalisé Anglais, Felice Beato est un photographe majeur de l'histoire de la photographie. Pionnier du reportage de guerre pour l'armée britannique, il part au Japon en 1863 où il réalise de nombreuses séries de paysages et de portraits de samouraïs. Il documente la vie japonaise. Il quitte le Japon en 1884 et s'installe en Birmanie. Il rentre en Italie peu avant sa mort.

2 - La révoltes des Cipayes (1857) : les cipayes sont les soldats indiens enrôlés dans l'armée anglaise de la Compagnie britannique des Indes orientales. Une mutinerie des cipayes dans la garnison de Meerut le 10 mai 1857 entraîne une rébellion dans toute la région du Gange qui sera violemment réprimée par les Anglais. Elle marque la fin de la Compagnie britannique des Indes. La colonie des Indes est dirigée directement par la Couronne britannique.

3 - Seconde guerre de l’opium (1856-1860) : la Seconde guerre de l’opium fait suite à la Première (1839-1842), qui oppose la Chine au Royaume-Uni. La Chine s’oppose au commerce de l’opium mené par l’Angleterre sur son territoire. Après le traité de Nankin (1842), la Chine laisse l’accès à certains de ses ports (dont Hong Kong) au commerce international. Mais en 1856, les puissances occidentales réclament une ouverture plus large. La Seconde guerre de l’opium est alors déclenchée : le Royaume-Uni et la France interviennent militairement contre la Chine, tandis que les États-Unis et la Russie s’impliquent surtout diplomatiquement — ces deux pays profitant du conflit pour obtenir aussi des avantages commerciaux, mais sans participer aux combats principaux. La Chine est vaincue et en sort très affaiblie.

4- Guerre civile états-unienne dite Guerre de Secession (1861-1865) : onze États du Sud des États-Unis font sécession à la suite de l’élection d’Abraham Lincoln, considéré comme opposé à l’extension de l’esclavage. Ces États se regroupent en États confédérés d’Amérique. La guerre éclate en avril 1861 après que les troupes du Sud attaquent Fort Sumter en Caroline du Sud. Ce conflit sanglant oppose les États du Sud à l’Union (le Nord) et se termine en avril 1865 par la défaite des États confédérés, marquée par la reddition du général Lee à Appomattox. La guerre conduit à la fin de l’esclavage et à la reconstruction des États-Unis.

Paul BERNARD-NOURAUD, « La Bataille de la Somme en photographies », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 22/01/2026. URL : https://histoire-image.org/etudes/bataille-somme-photographies

La Bataille de la Somme, Les Chemins de mémoires, ministère des Armées.

Lien à été copié

Découvrez nos études

Les conditions de vie des civils pendant la guerre 14-18

Pendant la Première Guerre mondiale, le tribut payé par les poilus est, certes, impressionnant – 1 390 000 morts, près de trois millions de…

Les Tirailleurs sénégalais dans la Grande Guerre

La France a pris pied au Sénégal sous l’impulsion de Colbert, sous le règne de Louis XIV. À…

Le Général Marchand

La politique française d’expansion impérialiste en Afrique noire, engagée dès le second Empire, s’…

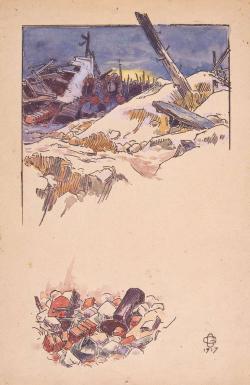

Paysages ravagés de la guerre de 1914-1918

De 1914 à 1918, la Grande Guerre fait rage aux quatre coins du globe, se concentrant en France sur une bande de…

L’hygiène en temps de guerre

Entre 1914 et 1918, avec la mobilisation totale des esprits et des corps, la guerre a effacé peu à peu la…

Les Bretons dans la guerre de 1914-1918

Le nombre des Bretons tués au cours de la Grande Guerre est estimé à 130 000, ce qui représente un pourcentage de…

Philippe Pétain, Maréchal de France

Pétain est promu général en août 1914 – il a alors 58 ans. En février 1916, il prend la direction du secteur défensif de Verdun et parvient à…

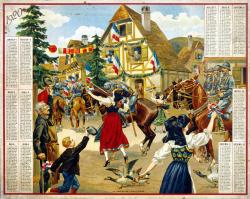

Le baiser de l’Alsacienne

Durant la Première Guerre mondiale, le calendrier des Postes propose quelques scènes militaires présentant les troupes au repos (Le Repas aux…

Le corps des morts

Les eaux-fortes présentées ici appartiennent à un cycle de gravures intitulé « La Guerre » et réalisé par Otto Dix en 1924. Il s’agit de cinq…

L'occupation de la Ruhr

Entre la France et l’Allemagne, les différends issus du traité de Versailles (28 juin 1919) restent…

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel