Entrée de Napoléon à Berlin. 27 octobre 1806.

Auteur : MEYNIER Charles

Lieu de conservation : musée national du château de Versailles (Versailles)

site web

Date de création : 1810

Date représentée : 27 octobre 1806

H. : 330 cm

L. : 493 cm

Huile sur toile.

Domaine : Peintures

© RMN - Grand Palais (Château de Versailles) / image RMN-GP

87-001239-02 / MV1552

L'entrée de Napoléon à Berlin

Date de publication : Septembre 2008

Auteur : Isabelle MAYER-MICHALON

La campagne de Prusse - 1806

Alors que la quatrième coalition, rassemblant l’Angleterre, la Russie et la Prusse, s’est organisée durant l’année 1806, la Grande Armée est en Allemagne. Au début du mois d’octobre, les hostilités sont engagées avec l’armée prussienne. Napoléon, qui souhaite une bataille décisive, marche sur Berlin sachant que le roi de Prusse cherchera à lui barrer la route.

Après les victoires écrasantes d’Iéna et d’Auerstedt, le 14 octobre 1806, l’armée prussienne est en déroute, et Napoléon entre dans Berlin. Commandé en 1809 pour la galerie de Diane au palais des Tuileries, où Napoléon voulait alors rassembler des œuvres qui évoquaient ses entrées dans les villes conquises, le tableau de Charles Meynier (1763-1832) est présenté au Salon de 1810.

L’entrée à Berlin

Pour représenter l’entrée officielle de Napoléon dans la capitale de la Prusse le 27 octobre 1806, Charles Meynier (peintre de la grande épopée militaire sous l’Empire) s’est appuyé sur le texte du vingt et unième Bulletin de la Grande Armée, rédigé à Berlin même dès le lendemain. Le général Hulin, accompagné d’un aide de camp, ouvre le cortège. L’Empereur, acclamé par les habitants, est entouré de ses officiers et des chasseurs à cheval de sa garde. On reconnaît à sa gauche Soult, Davout et Caulaincourt derrière lui, flanqué de Ney et de Berthier, Jérôme Bonaparte, futur monarque du royaume de Westphalie créé quelques mois plus tard, puis Bessières et Augereau et plus loin le mamelouk Roustam. Parmi la foule des anonymes massés le long du cortège, légèrement sur la gauche, Meynier a glissé le portrait de Vivant Denon, le directeur du musée Napoléon arrivé à Berlin le même jour que l’Empereur. Jean-Dominique Larrey, le chirurgien de la Garde impériale, est représenté à l’extrême droite de la composition, en redingote verte. Monté sur un cheval blanc, Napoléon attire tous les regards ; l’artiste a su illustrer ce commentaire du Bulletin : « Un sentiment indéfinissable, mélange de douleur, d’admiration, de curiosité, agitait la foule qui se pressait sur son passage » ; les femmes y sont nombreuses, vêtues de robes aux couleurs chatoyantes. Pour décrire l’excitation de la foule, Meynier laisse libre cours à sa palette brillante, dominée ici par le rouge, le vert et le blanc. À gauche au premier plan, légèrement en retrait, un vieux Prussien vêtu de sombre lève la main sans ferveur au passage des troupes qui entrent dans sa ville.

Un héros pacificateur

Le sujet du tableau, choisi par l’Empereur lui-même, participe de la geste napoléonienne en cette année où l’Empire est à son apogée. L’auteur du livret insiste sur l’accueil réservé au héros, volontairement présenté en monarque pacificateur : « Il est accompagné du Roi de Westphalie et des principaux chefs de son état-major, à la vue d’une foule immense de peuple que l’admiration conduit au-devant du vainqueur. » La scène se déroule devant la porte de Brandebourg dont le quadrige, enlevé par les Français et acheminé au Louvre en grande pompe, deviendra aux yeux des Prussiens un symbole national.

Elodie LERNER « Grandeur et servitude de la Prusse, l’arrivée de Napoléon à Berlin par la peinture » Revue du Souvenir napoléonien, n° 466-467, septembre-décembre 2006, p.65-74.

Isabelle MAYER-MICHALON Charles Meynier (1763-1832) Paris, Arthéna, 2008.

Isabelle MAYER-MICHALON "L’Entrée de Napoléon à Berlin par Charles Meynier (1763-1832)" Revue du Souvenir napoléonien, n° 466-467, septembre-décembre 2006, p.70-71.

Isabelle MAYER-MICHALON, « L'entrée de Napoléon à Berlin », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 28/02/2026. URL : http://histoire-image.org/etudes/entree-napoleon-berlin

Lien à été copié

Découvrez nos études

Le baptême de Clovis

Quoique imprécisément daté d’un 25 décembre, entre 496 et 506, le baptême de Clovis par saint…

Le Printemps des peuples en Allemagne

En mars 1848, le continent européen s’embrase à nouveau, de Vienne à Venise en passant par Prague et…

L'entrée de Napoléon à Berlin

Alors que la quatrième coalition, rassemblant l’Angleterre, la Russie et la Prusse, s’est organisée durant l’année…

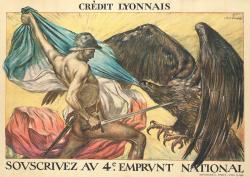

Les emprunts nationaux pendant la guerre de 1914-1918

Durant la Première Guerre mondiale, l’épargne française est mise à contribution par le biais d’emprunts…

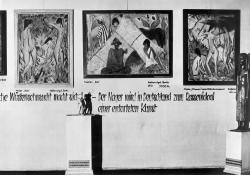

L'exposition d'art dégénéré en 1937

Pris lors de l’exposition Entartete Kunst organisée en 1937 à Munich par les nazis, ce cliché du…

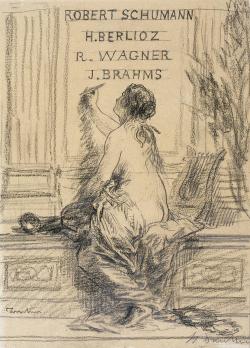

Le Génie wagnérien

De toute évidence, Richard Wagner n’apprécie guère la peinture « qui le laisse…

Une Représentation de Louis XIV

Décidé peu après la paix de Nimègue (10 août 1678), le programme iconographique du plafond de la galerie des Glaces à Versailles constitue une…

L'annexion de l'Alsace et de la Lorraine

Le traité de Francfort (10 mai 1871) entérine l’annexion de fait de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine comprenant la ville de Metz. En 1872,…

Et Bismarck créa l’Allemagne

Quatorze ans après l’instauration du Second Reich par le roi de Prusse Guillaume Ier…

Le Traité de Versailles

La signature du traité de paix de Versailles intervient quelques mois après l’armistice du 11 novembre 1918. Mais l’armistice ne signifie pas la…

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel