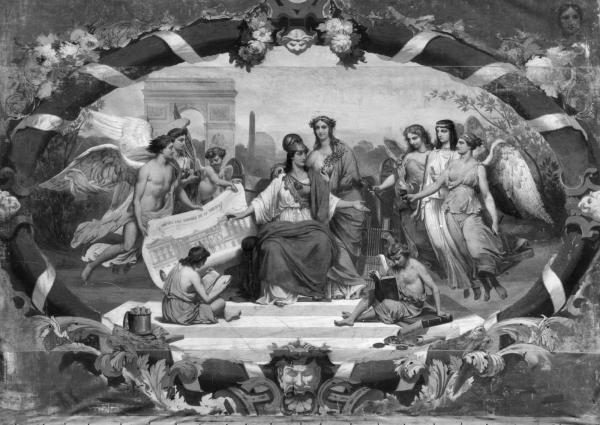

Allégorie de la création du musée historique de Versailles

Auteur : COUDER Louis-Charles-Auguste

Lieu de conservation : musée national du château de Versailles (Versailles)

site web

H. : 428 cm

L. : 820 cm

Huile sur toile

Domaine : Peintures

© Photo RMN - Grand Palais

74EE336/MV 5868

Allégorie de la création du musée historique de Versailles

Date de publication : Mars 2016

Auteur : Barthélemy JOBERT et Pascal TORRÈS

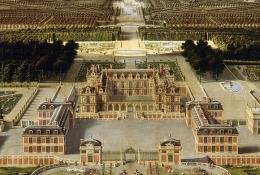

Le château de Versailles est resté sans véritable emploi durant la Révolution et l’Empire. On y avait installé un « musée spécial de l’Ecole française », sorte d’annexe du Louvre pour les peintres français contemporains, mais la création du musée des peintres vivants au Luxembourg, au début de la Restauration, lui fit perdre cette fonction. Des logements y furent créés pour venir en aide à différents serviteurs de l’Etat, plus tard à des nobles tombés dans l’indigence. Après l’instauration de l’Empire et de même sous la Restauration, on pensa y réinstaller la résidence habituelle du monarque et de sa cour (le Grand Trianon fut d’ailleurs complètement remeublé et servit

en ce sens sous l’Empire), mais ces projets n’eurent pas de suite. Louis-Philippe, qui avait connu le Versailles de l’Ancien Régime, sauva le château en lui donnant une raison d’être originale qui perdure aujourd’hui : réaménagé à partir de 1833 en musée de l’histoire de France, le palais devait commémorer la construction de l’identité nationale, de ses origines aux temps contemporains. Pour cela on y rassemblerait autant de peintures et de sculptures originales que possible, sans hésiter toutefois à combler les vides par des commandes aux artistes contemporains. Inauguré en 1837, le musée demeure une source iconographique incomparable, et le vrai conservatoire de la peinture française de la première moitié du XIXe siècle.

L’allégorie de la création du musée

Couder donne ici le motif central d’un carton de tapisserie destiné à être tissé aux Gobelins, sur un programme iconographique très précis : dans le lointain se détachent entre deux buissons de lauriers, sur le ciel bleu, trois monuments : le pavillon central des Tuileries, où le souverain réside à Paris (c’est donc le siège du pouvoir central), l’Arc de triomphe de l’Etoile, symbole de l’Empire, laissé inachevé par Napoléon et que Louis-Philippe entreprit de terminer, l’obélisque de Louqsor, qui illustre la plus ancienne des civilisations antiques et qui, offert à la France par Méhémet Ali, pacha d’Egypte, venait d’être érigé au centre de la place de la Concorde. Minerve, déesse de la sagesse, qui symbolise les accomplissements de la civilisation occidentale, est assise au centre. Elle est assistée de la France, qui, debout près d’elle, appuyée sur son épaule, semble protéger son inspiration. A leurs côtés se tient le Génie de l’histoire, qui déroule sous les yeux de Minerve le plan en élévation du château, avec une vue de la cour d’honneur où se dresse la statue de Louis XIV (érigée par Louis-Philippe). La Poésie, vêtue de rose, porte une palme et contemple la scène, comme la Sculpture en robe verte, l’Architecture en blanc et la Peinture en violet clair. Deux enfants assis « calent » la composition. L’un est assis à côté d’une boîte de rouleaux antiques, l’autre à côté de chartes et de sceaux où se lit le nom de Charlemagne : c’est ici le passé le plus ancien de la France (remontant à la Gaule romaine) qui est ainsi rappelé.

Le carton de Couder, peintre d’histoire alors très actif et fort pourvu en commandes officielles, illustre l’une des réalisations dont le roi-citoyen était le plus fier, et qui était aussi l’une de ses plus symboliques. Loin d’être une simple œuvre d’art, cette tapisserie célèbre une entreprise éminemment politique. En quête d’une légitimité, la monarchie de Juillet cherche à transcender les clivages et à réunir l’œuvre de l’Ancien Régime et de la Révolution. Louis-Philippe entend ainsi être le souverain d’un régime d’unité et de paix civile. Le musée qu’il dédie « à toutes les gloires de la France » apparaît alors comme le moyen de réconcilier les Français au delà de leur parti et de leur classe. Magnifiée par un art chargé de célébrer les gloires de son histoire, la nation doit devenir la puissante source d’identification commune qui a fait défaut jusqu’alors. La révolution de 1848, on le sait, devait montrer qu’une telle ambition était illusoire.

Guy ANTONETTI Louis-Philippe Paris, Fayard, 1994.

Claire CONSTANS Versailles Paris, Imprimerie nationale, 1998.

Claire CONSTANS Versailles, château de la France et orgueil des rois Paris, Gallimard coll., « Découvertes », 1989.

Thomas W.GAEHTGENS « Le musée historique de Versailles » in Pierre NORA (sous la direction de), Les Lieux de mémoire tome II « La nation », Paris, Gallimard, 1988, rééd.coll. « Quarto », 1997.

Philippe VIGIER La Monarchie de Juillet Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1982.

Barthélemy JOBERT et Pascal TORRÈS, « Allégorie de la création du musée historique de Versailles », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 25/02/2026. URL : http://histoire-image.org/etudes/allegorie-creation-musee-historique-versailles

Lien à été copié

Découvrez nos études

Alexandre dans la tente de Darius

Ce tableau a été peint, vraisemblablement, à la fin de l’année 1660. Charles Le Brun logeait à Fontainebleau, à proximité du roi, et Louis XIV «…

Le prince de Condé

Le 19 mai 1643, le jeune Louis II de Bourbon, duc d’Enghien, fils aîné du prince de Condé et cousin du roi de France,…

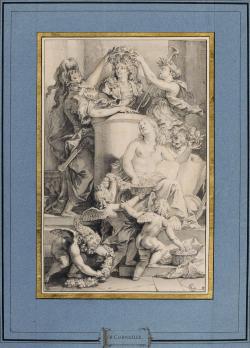

Frontispice pour le Dictionnaire de l’Académie française

Le dessin exécuté par Jean-Baptiste Corneille et représentant la gloire de Louis XIV était destiné à orner le…

Le compositeur Cherubini et la Muse de la poésie lyrique

Compositeur italien né en 1760, Cherubini s’établit à Paris en 1788 et se fait naturaliser français. Il traverse les gouvernements : porte-parole…

Le Triomphe de Juliers

Le programme préparatoire négocié en 1622 entre le peintre Rubens et l’entourage de Marie de Médicis…

L’Apothéose de Napoléon III

Le développement du rationalisme scientifique au XVIIIe siècle a entraîné le déclin de l’allégorie dans l’art. Victime de l’air du temps qui…

La Grande Mademoiselle

Les portraits d’Anne-Marie-Louise d’Orléans, duchesse de Montpensier, dite la Grande Mademoiselle, sont nombreux et les…

Les Jésuites, une hydre monstrueuse

Comme l’écrit le père Charles de Neuville, 1762 est pour les jésuites l’année du « naufrage ». Le 6 août 1762, le…

David, artiste révolutionnaire

Le Salon de peinture du Louvre de 1789 présente une nouvelle série d’oeuvre commandées depuis…

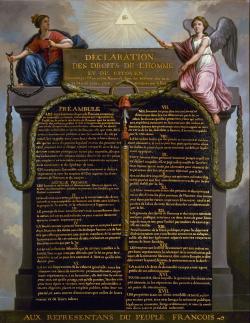

La Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, 1789

Le 20 juin, les députés du tiers état réunis dans la salle du jeu de paume à Versailles jurent de ne…

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel