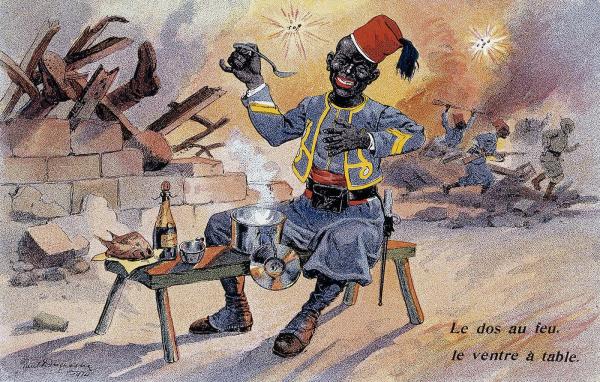

Le dos au feu, le ventre à table

Auteur : DUFRESNE Paul

Lieu de conservation : musée de l’Armée (Paris)

site web

Date de création : 1914

Date représentée : 1914

H. : 9 cm

L. : 14 cm

Offset sur carton.

Domaine : Estampes-Gravures

© Paris - Musée de l'Armée, Dist. RMN - Grand Palais / Pascal Segrette

2004.1.30.8 - 06-506039

Les Tirailleurs sénégalais dans la Grande Guerre

Date de publication : Juillet 2009

Auteur : Alexandre SUMPF

Les troupes coloniales au secours de la métropole

La France a pris pied au Sénégal sous l’impulsion de Colbert, sous le règne de Louis XIV. À partir du comptoir initial, Faidherbe entreprend entre 1854 et 1865 de conquérir l’intérieur du continent et crée le port de Dakar, qui devient capitale de l’Afrique-Occidentale française en 1902. Traditionnellement, l’armée coloniale opère un recrutement local de supplétifs qui maintiennent l’ordre parmi la population indigène, offrant ainsi une étroite voie d’intégration et d’identification patriotique. À la suite de la défaite de 1870 face à la Prusse, et devant l’inquiétante dénatalité française, le colonel Mangin avait théorisé dès 1910 l’emploi décisif de la « force noire ». À cela s’ajoute en 1914 la nécessité de remplacer les masses de soldats tués dans les premiers mois du conflit. La France a ainsi engagé sur le front environ 134 000 combattants d’Afrique noire – des tirailleurs sénégalais, corps créé en 1857 pour engager les Africains subsahariens dans l’armée d’Afrique. Ces unités sont reconnaissables entre autres à la chéchia rouge, empruntée aux tirailleurs algériens.

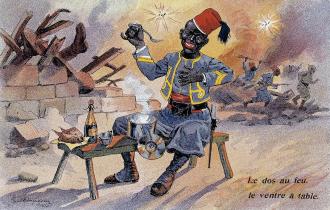

Du festin à la popote

En 1914, Paul Dufresne, illustrateur prolifique de temps de guerre, dessine une série de cartes postales en couleurs mettant en images des dictons populaires dans un contexte décalé, celui du front. Au centre de la composition, un Sénégalais portant l’uniforme d’apparat bleu, or et rouge. Sa pose rappelle la publicité pour le chocolat en poudre Banania dont cette carte est la contemporaine : la cuillère en l’air, la main qui se frotte la panse et les dents blanches de contentement. Le bivouac improvisé au milieu des combats mêle le festin (champagne) et le rata (gamelle). Il est né de la guerre, avec ses ruines, son mort (allemand), ses explosions aux couleurs de l’artifice, ses flammes et ses fumées, la poursuite du Prussien casqué à coups de baïonnettes qui le repoussent loin à droite (à l’est).

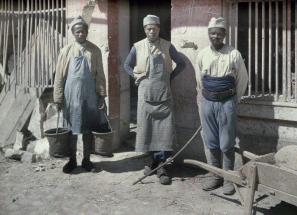

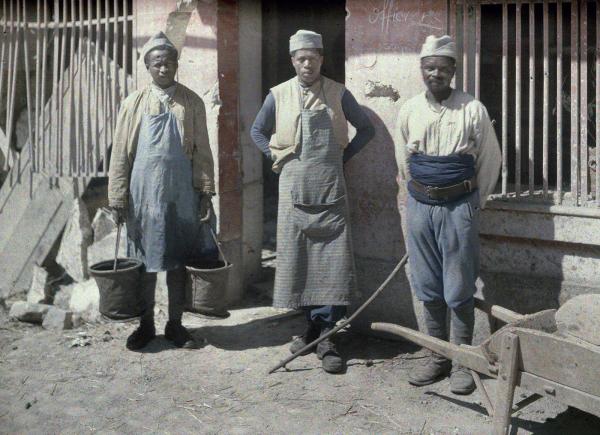

Fernand Cuville (1887-1927), musicien de formation, engagé à la Section photographique (créée en 1915), couvre pendant deux ans l’ensemble des fronts en France, puis dans les Balkans en 1918. À travers une scène de groupe, il offre un aspect méconnu du conflit : l’utilisation fréquente de main-d’œuvre issue des colonies à l’arrière-front. Les trois Sénégalais posent devant le mess réservé aux officiers, comme l’indique l’inscription sur le mur décati. Ils portent le calot, les jambières et l’uniforme, dissimulé par les tabliers propres à leur fonction réelle. À gauche, le plus jeune écope des tâches salissantes : son tablier est trempé par l’eau puisée avec les seaux de toile goudronnée. L’air assuré du personnage central laisse supposer qu’il s’agit du chef cuistot. À droite, le soldat sans tablier a légèrement bougé pendant la pose ; il est probablement chargé de transporter le bois dans la brouette rustique à côté de lui. Les murs effondrés et l’absence de vitrage soulignent l’inconfort généralisé du campement provisoire.

Actions imaginaires et emploi réel

Les deux images diffèrent par leur nature mais se rejoignent dans l’objectif de populariser la guerre en cours et d’en donner une représentation conforme aux nécessités de la propagande. Elles révèlent toutefois tout autre chose que ce qu’elles veulent bien montrer. Ainsi, la carte postale de Dufresne pratique un double jeu périlleux entre cliché rassurant du « bon nègre » et imaginaire frissonnant des nettoyeurs de tranchées. Si le personnage central sourit, ses dents forment un rictus inquiétant et ses lèvres sont d’un rouge très sanguin. L’exagération des proportions, typique de ce genre de dessin, rend quasi monstrueuses mains et tête. Surtout, la mort et la violence de guerre sont à la fois cachées et suggérées. Au second plan, on devine un cadavre plus qu’on ne le voit, sans doute un soldat écrasé par des poutres plutôt que tué au combat. Mais au tout dernier plan, une scène de meurtre à la baïonnette est bien visible, assez confuse toutefois pour que la censure ne sévisse pas. L’intention première est de vendre des cartes postales grâce aux attraits combinés de l’exotisme, de la sagesse populaire, de l’humour militaire et du sensationnalisme. Plus largement, on fait l’apologie de l’usage déchaîné de la « force noire » dans les zones d’ombre du conflit.

Travaillant également en couleurs mais avec une approche censément documentaire, Cuville utilise pour ses clichés le procédé autochrome breveté par les frères Lumière en 1903 et commercialisé en 1907. Cette technique aux résultats convaincants nécessite une forte lumière (c’est l’été) et un certain temps de pose, ce qui explique l’abondance de vues de bâtiments (en ruines), de paysages (avec des barbelés) et des portraits. Cuville a immortalisé à plusieurs reprises des travailleurs sénégalais et algériens, seuls ou en groupe, dans la Somme et dans l’Aisne. Ces images devaient présenter une guerre acceptable parce qu’humaine, sereine dans le quotidien du combat. Cette mise en scène, maladroite étant donné la masse d’informations sur les violences de guerre, dédouanait les Sénégalais de leur réputation de sauvagerie. Au-delà, ce cliché met en évidence le fossé entre soldats du rang et officiers, entre Blancs de métropole et Noirs des colonies.

Jean-Jacques BECKER, La Première Guerre mondiale, Paris, Belin, 2008 (rééd.).

Antoine CHAMPEAUX, Eric DEROO, La Force noire : gloire et infortunes d’une légende coloniale, Paris, Tallandier, 2005.

Eugène-Jean DUVAL, L’épopée des tirailleurs sénégalais, Paris, L’Harmattan, 2005.

Marc MICHEL, L’Appel à l’Afrique, Paris, Publications de la Sorbonne, 1982.

Collectif, Les Troupes coloniales dans la Grande Guerre, actes du colloque de Verdun, Economica, 1997.

Alexandre SUMPF, « Les Tirailleurs sénégalais dans la Grande Guerre », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 28/02/2026. URL : http://histoire-image.org/etudes/tirailleurs-senegalais-grande-guerre

Lien à été copié

Albums liés

Découvrez nos études

Verdun

Alors que la situation militaire de l’Allemagne s’est beaucoup améliorée à la fin de l’année 1915, le général von Falkenhayn décide de « saigner à…

Innovation dans l'armement par les soldats

L’armée française se trouve particulièrement peu préparée à la guerre de position qui s’installe fin 1914 et se…

Verdun

La guerre de 1914-1918 a fortement marqué les peintres comme la grande majorité des artistes et intellectuels de l’époque. Qu’ils soient mobilisés…

Le père de la nation

À peine le régime de Vichy est-il installé en juillet 1940 qu’une estampe pose l’équation centrale du recours au…

Effort de guerre et union sacrée

En 1914, à plus de 55 ans, le graphiste et designer Victor Prouvé (1858-1943) est trop âgé pour s’engager dans l’…

L'envers de la première guerre mondiale devant l'objectif

Durant la guerre de 14-18, la France a mobilisé plus de huit millions d’hommes dans la force de l’âge. Après l’…

Cubisme et camouflage

La guerre de 1914-1918 ne fut pas la guerre éclair tant attendue. Elle s’enlisa rapidement et, avec la mise en place des…

L’Escadrille Lafayette : des soldats pas comme les autres

Pris pour la mémoire et la documentation de l’armée, destinés à la presse et au public ou encore à un…

Les troupes américaines vues par Jean Hugo

Affecté en 1917 en Lorraine comme aide de camp et interprète à la première…

La vie des soldats dans les tranchées

Le 3 août 1914, l’Allemagne déclare la guerre à la France et, dès le lendemain, chacun des deux belligérants engage le combat selon les modalités…

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel