Montmartre : Moulin de la Galette

Auteur : ATGET Eugène

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale de France (BnF, Paris)

site web

Date de création : Août 1899

Date représentée : Août 1899

H. : 16,6 cm

L. : 21,7 cm

Photographie positive sur papier albuminé.

Domaine : Photographies

Bibliothèque Nationale de France - Domaine public © Gallica

BOITE FOL B-EO-109 (12)

Eugène Atget et le pittoresque montmartrois

Date de publication : Décembre 2007

Auteur : Claire LE THOMAS

Une ville transformée

Avec les travaux d’urbanisme du Second Empire, le visage de Paris se modifie profondément : pour construire les infrastructures nécessaires à une capitale européenne moderne (gares, halles, parcs, voirie, canaux, égouts, adductions d’eau…) des quartiers entiers sont démolis ou considérablement remaniés. Les grands boulevards percent un tissu urbain dense de demeures imbriquées et de petites ruelles ; les immeubles haussmanniens remplacent les vieilles habitations ; les parcs réintroduisent des espaces verts dans la ville ; les rues étroites et sombres en terre encombrées d’immondices s’effacent au profit d’avenues pavées et arborées propices à la promenade et éclairée la nuit…

De telles transformations ont des conséquences sur les modes de vie même des Parisiens et sur le type de population résidant à Paris. Tandis que les plus pauvres se trouvent repoussés à la périphérie, dans les faubourgs, la culture communautaire parisienne disparaît.

Quelques quartiers conservent néanmoins la physionomie du Vieux Paris. La butte Montmartre, notamment, non remaniée par les grands chantiers de la seconde moitié du XIXe siècle, à l’exception de l’ensemble monumental du Sacré-Cœur, possède alors un aspect particulier, à la fois citadin, provincial et rural.

Un quartier provincial et rural

Les photographies du 18e arrondissement prises par Atget au tournant du XXe siècle, témoignent bien de la spécificité de l’environnement montmartrois à cette époque. Peu d’éléments permettent de reconnaître, sur ces clichés, la capitale de la modernité que les écrivains célèbrent et que d’autres photographes, comme Marville, immortalisent. Montmartre garde les rues étroites, les maisons et les immeubles modestes, les petites places qui font la particularité du Paris pré-haussmannien.

Ces images restituent également l‘atmosphère villageoise du site : certaines rues sont encore en terre, comme la rue Saint-Vincent ; des palissades, des murs délimitent de petits jardins ; les habitations à deux ou trois étages ont un caractère rural ; la place du Tertre, selon Pierre Mac Orlan, ressemble « à une place de petite ville de province ». Celle-ci, bordée de demeures humbles et de petits commerces, non pavée, accueillant les marchands ambulants sous ses rangées d’arbres, ne possède en effet aucune des caractéristiques d’un grand centre urbain.

Des signes d’une activité agricole étaient encore visibles sur la pente nord de la butte où se côtoient, selon un aménagement quelque peu anarchique, des moulins, des champs, des petits jardins cultivés. Les terrains vagues à l’arrière du Moulin de la Galette, les chemins de terre, les palissades irrégulières enserrant vergers et potagers, confèrent à Montmartre une apparence champêtre, bien éloignée de l’urbanisme parisien. L’un des clichés accentue d’ailleurs la présence de la nature dans le quartier : pris sous l’ombre d’arbres, il joue exceptionnellement de la lumière du soleil et donne ainsi l’impression d’une atmosphère boisée, comme si ce quartier était envahi par la végétation.

Montmartre, une enclave dans Paris

A la lisière de Paris, entre campagne cultivée et friche, Montmartre était un lieu favorable à la préservation de manières traditionnelles de vivre et d’occuper l’espace public. Une culture communautaire populaire subsistait, dans laquelle le quartier, la rue, faisaient à la fois office de lieu de travail et de délassement. La vie quotidienne s’y déroulait autant à l’extérieur qu’à l’intérieur favorisant les échanges et la sociabilité collective.

Des traditions d’autosubsistances paysannes et ouvrières anciennes semblent également avoir été poursuivies. La présence de petits champs, de jardins cultivés et aménagés, sur la butte Montmartre pourrait signifier la persistance d’une existence en partie autarcique : les menues cultures, qui étaient associées à l’élevage de quelques animaux domestiques, étaient sans doute dédiés à la consommation familiale.

Il n’est donc pas étonnant qu’Atget ait photographié la butte Montmartre et que ses clichés reflètent bien l’atmosphère particulière qui y régnait : il y retrouvait le Paris pittoresque et la vie de quartier populaire qu’il recherchait. Celui-ci s’attachait en effet à décrire, selon une démarche documentaire, ce qui restait de l’ancienne morphologie de Paris et les activités en voie de disparition qui s’y déroulaient.

Deux des albums qu’il réalisa, Les petits métiers de Paris et Vie et métiers à Paris, dépeignent notamment les mécanismes d’appropriation de l’espace public à travers des scènes de la vie quotidienne et des usages professionnels de la rue. Ses clichés du 18e arrondissement s’attachent essentiellement aux bâtiments, d’où le choix d’un cadrage large, prenant le point de vue du piéton, qui exprime au mieux la sensation architecturale, et d’une luminosité diffuse, peu contrastée. Celle-ci n’élimine pas les détails et autorise un rendu précis qui correspond à la qualité de document qu’Atget conférait à ses images. Il montrait alors une ville à l’opposé de l’urbanisme moderne, hygiéniste et grandiose mis en place par le Second Empire, un cadre urbain et un milieu social encore préservés des bouleversements engendrés par la seconde révolution industrielle, ce qu’était précisément Montmartre à l’aube du XXe siècle.

Il faut cependant nuancer cette image nostalgique. Comme toute photographie, ses prises de vue sont conditionnées par un regard qui sélectionne ce qu’il veut montrer. Ainsi, le 18e arrondissement, secteur à la périphérie de Paris, proche des usines de la banlieue nord, était concerné par l’afflux migratoire ouvrier et la misère qui en résultait, phénomène urbain contemporain par excellence. Montmartre était donc un quartier particulièrement singulier, renfermant dans un espace restreint des réalités très contrastées et ce fut justement cette hétérogénéité marginale qui attira les avant-gardes artistiques.

Alain CORBIN (dir.) L’avènement des loisirs 1850-1960 Paris, Rome, Editions Aubier, Laterza, 1995.

Guillaume LE GALL Atget, Paris pittoresque Paris, Editions Hazan, 1998.

Pierre MAC ORLAN Montmartre, mémoires Paris, Arcadia Editions, 2003.

Claire LE THOMAS, « Eugène Atget et le pittoresque montmartrois », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 27/02/2026. URL : http://histoire-image.org/etudes/eugene-atget-pittoresque-montmartrois

Pour aller plus loin : Exposition Eugène Atget, BNF

Lien à été copié

Albums liés

Découvrez nos études

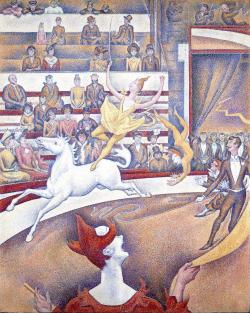

Le cirque, spectacle populaire

Cette œuvre inachevée figura au salon des Indépendants de 1891, peu de temps avant la mort brutale de Seurat.

Le thème, déjà abordé par l…

La Statue de la Liberté

Un siècle après le soutien décisif apporté par les troupes de Rochambeau et La Fayette aux insurgents…

L'Hôtel de ville de Paris : du lieu des révolutions à celui des célébrations

De 1789 à 1794, l’Hôtel de Ville a abrité le Comité de salut public. En juillet 1830, la…

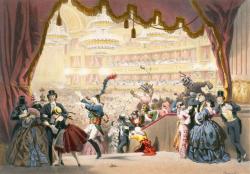

Le bal masqué au XIXe siècle

D’origine probablement italienne, le bal masqué apparaît dans la noblesse française à l’époque médiévale. L’engouement que…

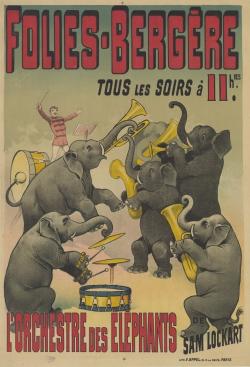

La grande parade des Folies Bergère

À Paris, la fin du XIXe siècle est une période de foisonnement artistique, culturel, économique et…

Le blocus de Paris en 1649

À la fin de sa vie, Louis II de Bourbon, prince de Condé et premier prince du…

Erection de l'obélisque de Louxor

Inaugurée en 1763 dans la tradition des places Royale, des Victoires et Vendôme, l’actuelle place de la Concorde était initialement l’écrin de la…

Pasteur par Albert Edelfelt (1885)

Au début des années 1880, le chimiste français Louis Pasteur (1822-1895) a atteint le sommet d’une…

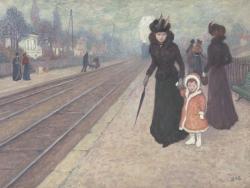

La gare dans le paysage urbain

Avec le développement du réseau ferré apparaissent des ouvrages et des équipements nouveaux, mais aussi des lieux qui n’existaient pas auparavant…

Paris enflammé par la Commune

Les premiers incendies particulièrement spectaculaires de la « Semaine sanglante » furent provoqués par les bombardements…

petitvelo

Un espace public s'écrit comme un jardin. L'école est publique mais l'espace est public.

Merci de faire la correction.

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel