La Chambre de Mme Sévigné, au château des Rochers

Auteur : TENRE Henri

Lieu de conservation : musée Carnavalet – Histoire de Paris (Paris)

site web

Date de création : 1864-1928

H. : 44,3 cm

L. : 53,3 cm

Huile sur toile.

Domaine : Peintures

CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris

P1698

La Marquise de Sévigné (1626-1696), épistolière du siècle de Louis XIV

Date de publication : Octobre 2025

Auteur : Lucie NICCOLI

Une observatrice de la vie parisienne et mère aimante

Nulle autre que Marie de Rabutin-Chantal, future marquise de Sévigné, n’était mieux placée pour observer les mœurs de l’aristocratie parisienne : héritière des familles Coulanges par sa mère et Rabutin-Chantal par son père, née en 1626 place des Vosges et locataire, pendant vingt ans, de l’actuel hôtel Carnavalet, elle a pour amis le duc de La Rochefoucauld et la comtesse de La Fayette et fréquente la cour de Louis XIV.

Orpheline de père à un an, puis de mère à sept ans, elle est élevée par sa grand-mère puis par ses oncles maternels, qui lui procurent une éducation soignée. En 1644, elle épouse Henri de Sévigné, qui lui ouvre le fief familial breton, à Vitré. Le couple a deux enfants, Françoise, en 1646, puis Charles, en 1648. Mais Henri est infidèle, il est tué en 1651 lors d’un duel pour une maîtresse.

Veuve à vingt-cinq ans, Marie élève seule ses enfants et voue un amour passionné à sa fille. C’est à la suite du mariage de Françoise avec le comte de Grignan et de leur installation en Provence, en 1671, vécu comme un déchirement, que Marie entame une correspondance suivie avec sa fille. Elle pratique également l’art du « rabutinage » (moquerie amicale) avec son cousin, Roger de Bussy-Rabutin, qui fait circuler des copies de ses lettres et incite ses enfants à les conserver.

Ces célèbres lettres – plus de mille au total, jusqu’à sa mort à Grignan, en 1696 – forment une chronique pittoresque et plaisante de la vie parisienne et relatent dans le détail certains événements marquants du règne de Louis XIV, tels que le mariage de la Grande Mademoiselle, l’exécution de la marquise de Brinvilliers ou le procès du surintendant Fouquet. Comme d’autres éminents personnages de la cour, elle fait l’objet de plusieurs portraits de son vivant.

Le peintre Claude Lefèbvre, élève de Charles Le Brun, et le pastelliste Robert Nanteuil, nommé en 1658 dessinateur et graveur ordinaire du roi, la représentent tous deux dans la seconde moitié des années 1660, en veuve d’âge mûr encore belle. A la fin du XIXe siècle, le peintre Henry Tenré, connu pour ses vues du parc de Versailles, ses scènes d’intérieur et ses portraits mondains de la Belle Époque, brosse un petit tableau de sa chambre au château des Rochers-Sévigné, témoignage de l’importance croissante accordée à l’œuvre de la spirituelle marquise.

Une femme de lettres spirituelle, gracieuse et sensible

Dans ses deux portraits, sans doute assez ressemblants quoique flatteurs, Marie de Sévigné est encore belle, mais elle n’est plus la ravissante jeune femme peinte par Jean Nocret à l’occasion de son mariage, vingt ans auparavant. Elle a conservé l’éclat doux et intelligent de ses yeux clairs ainsi que la fraîcheur de son teint ; on reconnaît la forme de son nez, qu’elle trouvait trop « carré ». Contrairement à sa fille, Françoise de Grignan, admirée comme « la plus jolie fille de France » et courtisée par une foule de soupirants, le charme de Marie tenait surtout à la vivacité de son esprit. Quinze ou vingt ans après la mort de son mari, elle porte encore le « petit deuil » (1).

Claude Lefèbvre la représente à mi-corps, élégamment vêtue d’une robe de satin blanc au corsage orné d’un nœud de velours noir et de bijoux formant des croix en pierres sombres et perles de culture. Ses cheveux châtain sont coiffés « à la garcette » (fine frange) et « en serpentaux » (boucles sur les côtés). Un fin voile aux reflets mordorés est fixé à son chignon et couvre son épaule droite jusqu’à son généreux décolleté ; son épaule gauche est cachée par un drapé noir qui enveloppe le bas du corps.

Dans le portrait de Robert Nanteuil, en buste et plus tardif, elle porte plus simplement une robe noire à la large encolure blanche ornée de trois rubans noirs, le cou ceint du même collier de perles. Elle a désormais les cheveux gris, coiffés « en bouffons » – ses serpentaux formant des couettes de part et d’autre du visage grâce à des coins postiches – et couverts d’une coiffe de veuve. Une vive lumière fait émerger le personnage de l’ombre et met en valeur ses carnations – subtilement modelées dans la peinture à l’huile, d’un blanc éblouissant dans le pastel.

Lefèbvre imprime une gracieuse torsion à son modèle, le buste de face mais le visage et le bras droit tournés dans des directions opposées, comme pour évoquer l’élan d’une conversation ; le geste de sa main droite, l’index tendu vers le haut, semble indiquer les nobles sujets dont elle entretient son auditoire. Dans le pastel de Nanteuil, la pose est plus classique, le visage et le buste légèrement de trois-quarts. Son regard un peu rêveur et mélancolique exprime peut-être la tristesse qu’elle éprouvait d’être séparée de sa fille.

Deux siècles après sa mort, Henry Tenré découvre la chambre de la marquise au château des Rochers, où le temps semble s’être arrêté : au premier plan à gauche, devant le lit à la duchesse, deux fauteuils à oreilles Louis XIV évoquent un petit salon ; à droite, devant une cheminée, un imposant nécessaire de toilette en laque rouge avec son miroir, deux bougeoirs ainsi que des livres occupent une petite table drapée ; au fond de la pièce, une console dorée richement sculptée est placée sous le grand portrait de 1645 peint par Nocret ; trois autres petits tableaux habillent les murs de couleur sombre. Une haute porte-fenêtre largement ouverte, au centre du tableau, fait entrer la douce lumière du matin dans cette pièce endormie. Elle ouvre une perspective sur la façade extérieure du bâtiment, quelques arbres et, à son extrémité, la chapelle octogonale que Marie fit construire pour son oncle et père adoptif, l’abbé de Coulanges, qui vécut quinze ans à ses côtés.

Un grand écrivain, publié et célébré au XIXe siècle

L’image qui se dégage de la marquise de Sévigné, à travers ces deux portraits et le décor de la chambre du manoir dans lequel elle écrivit près de trois cents lettres, est celle d’une femme intelligente et cultivée, sachant apprécier autant le calme et le recueillement nécessaires à l’écriture que la vie en société et les échanges avec ses pairs. Elle apparaît aussi coquette et attentive aux modes, notamment capillaire : c’est probablement elle qui lança celle des extravagants bouffons qu’elle arbore dans le pastel de Nanteuil, source de très nombreuses gravures.

La baie ouverte sur le parc et la chapelle, depuis sa chambre, évoquent son goût pour l’art des jardins ainsi que l’importance de la religion dans ses réflexions. Son deuil prolongé bien au-delà des deux années habituelles ainsi que le soin apporté à son ameublement rappellent aussi qu’elle fut dès l’âge de vingt-cinq ans une femme indépendante et désireuse de le rester.

L’intérêt que lui porte Henry Tenré au tournant du XXe siècle est significatif de celui qu’elle suscita dès le XVIIIe siècle – ses lettres firent l’objet d’une publication partielle en 1725 –, mais surtout à partir du XIXe siècle, quand sa correspondance fut redécouverte par les écrivains romantiques, en particulier Sainte-Beuve (2), dans ses Portraits de femmes (1844), Chateaubriand et Lamartine. En 1862, sa correspondance complète est publiée chez Hachette dans la collection des Grands Écrivains de la France. La représentation sensible et intimiste de sa chambre, même si elle était sans doute destinée au seul agrément du peintre, témoigne également de la curiosité naissante du public, parallèlement au développement du tourisme, pour les maisons d’écrivains : le musée dédié à Madame de Sévigné au château des Rochers-Sévigné fut le second créé en France, en 1884 , après celui consacré à La Fontaine, dans sa maison natale de Château-Thierry.

Geneviève HAROCHE-BOUZINAC, Madame de Sévigné. Une femme et son monde au Grand Siècle, Paris, Flammarion, 2024.

Anne FORRAY-CARLIER et Jean-Marie BRUSON, Madame de Sévigné, catalogue de l’exposition présentée au musée Carnavalet d’octobre 1996 à janvier 1997, Paris-Musées et Flammarion, 1996.

Mme de SÉVIGNÉ, Correspondance, tome I, lettres écrites de mars 1646 à juillet 1675, La Pléiade, Gallimard, Paris, 1973. ; tome II, lettres écrites de juillet 1675 à septembre 1680, La Pléiade, Gallimard, Paris, 1974 ; tome III, lettres écrites de septembre 1680 à avril 1696, La Pléiade, Gallimard, Paris, 1978. Première édition critique publiée entre 1818 et 1829 à Paris par Louis Monmerqué, chez Jean-Jacques Blaise.

1 - Petit deuil : Période de six mois à un an, après une année de deuil strict, au cours de laquelle les femmes portent des étoffes noires mêlées de blanc.

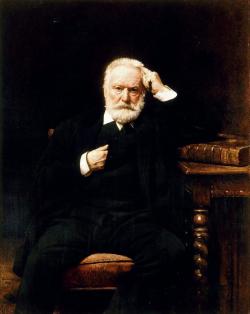

2 - Charles-Augustin Sainte-Beuve (1804-1869) : Sainte-Beuve est écrivain et critique littéraire, il participe mouvement romantique auprès de Victor Hugo. Il est élu en 1844 à l'Académie française. Il est une figure incontournable du monde littéraire du XIXe siècle.

Lucie NICCOLI, « La Marquise de Sévigné (1626-1696), épistolière du siècle de Louis XIV », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 19/02/2026. URL : http://histoire-image.org/etudes/marquise-sevigne-1626-1696-epistoliere-siecle-louis-xiv

À découvrir :

- Le dossier sur Madame de Sévigné, BNF Essentiels

- Quelques lettres de Madame de Sévigné, , BNF Essentiels

- Une émission de France TV, Secrets d'histoire - La marquise de Sévigné, l'esprit du Grand Siècle, 1h38

Lien à été copié

Découvrez nos études

Saint-Exupéry, Icare moderne

Deux ans presque jour pour jour après la disparition en vol d’Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), la revue communiste Regards…

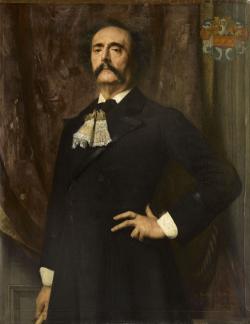

Jules Amédée Barbey d’Aurevilly (1808-1889)

Issu d’une famille anoblie en 1756, Barbey d’Aurevilly, né à Saint-Sauveur-le-Vicomte dans un milieu très royaliste, baigna dès l’enfance dans les…

Victor Hugo (1802-1885), une légende dans le siècle

La révolution de 1848 marqua un tournant dans la vie de Victor Hugo, qui commença alors une carrière politique. Le 2 décembre 1851, le poète tenta…

Coin de table

Cette toile appartient à une série de portraits de groupe peints par Fantin-Latour. Elle représente des hommes de lettres appartenant à la…

La Marquise de Sévigné (1626-1696), épistolière du siècle de Louis XIV

Nulle autre que Marie de Rabutin-Chantal, future marquise de Sévigné, n’était mieux placée…

Le daguerréotype

Le 19 août 1839, lors d’une séance officielle à l’Institut de France, Louis-Jacques-Mandé Daguerre (1787-1851),…

Mal du siècle et révolution romantique

La période de la Restauration est traversée de courants contradictoires. Aidés des congrégations religieuses qu’animent les principes de la Sainte…

André Gide

Dans l’effervescence qui a caractérisé la vie littéraire à la Belle Époque, un jeune écrivain, André Gide (1869-1951), attira l’attention avec la…

Le grand retour du comique théâtral

Au cours du XIXe siècle, l’essor de la bourgeoisie et l’influence de ses mœurs sur le reste de la société suscitent la dérision de…

La première d'Hernani. Avant la bataille

Après Martignac, plus libéral que Villèle, Charles X charge en août 1829 le prince de Polignac de former un nouveau ministère sans tenir compte de…

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel