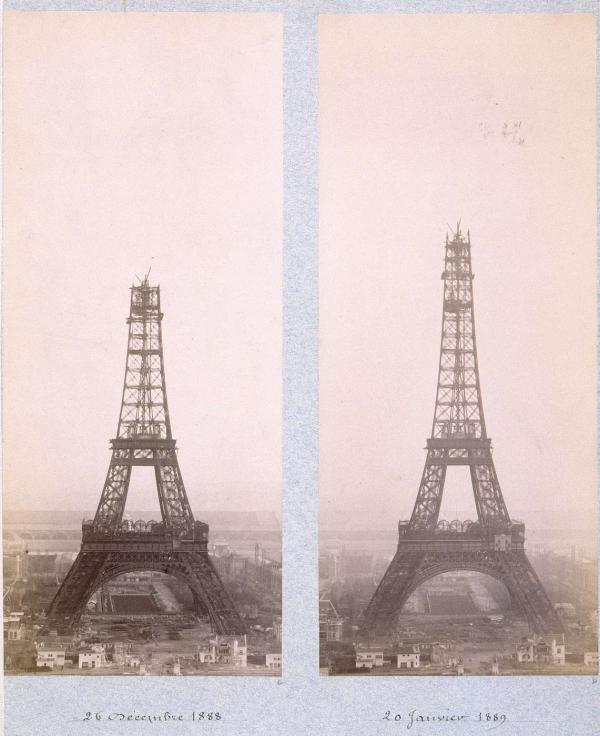

La construction de la Tour Eiffel vue de l'une des tours du Palais du Trocadéro.

Auteur : FEAU Théophile

Lieu de conservation : musée d’Orsay (Paris)

site web

Date de création : 1888

Date représentée : 1888-1889

Domaine : Photographies

© Photo RMN - Grand Palais - R. G. Ojeda

96CE184 / Pho 1981-126-8

Visions de la Tour Eiffel

Date de publication : Mars 2016

Auteur : Ivan JABLONKA

La tour Eiffel, symbole de Paris et de la France, paraît intemporelle. Mais l’unanimité que suscitent aujourd’hui ses 321 mètres donnent lieu ne doit pas faire oublier qu’elle a une histoire et que son édification au cœur de la capitale, à l’occasion de l’Exposition universelle de 1889, alimenta de très vives polémiques. Quand il soumet aux autorités son projet d’une tour de “ plus de mille pieds ”, Gustave Eiffel n’est plus un novice. Il a déjà construit la gare de Budapest, la charpente de la statue de la Liberté à New York et un pont sur le Douro au Portugal. En 1884, il a déposé un brevet “ permettant de construire des piles et des pylônes d’une hauteur pouvant dépasser 300 mètres ”. Soutenue par les édiles et le commissaire général de l’Exposition, la construction de la Tour est entreprise en 1887. Inaugurée en mars 1889, elle reçoit deux millions de visiteurs lors de l’Exposition universelle.

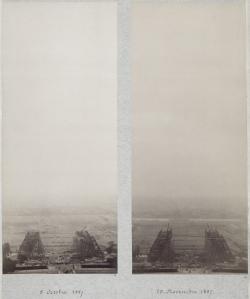

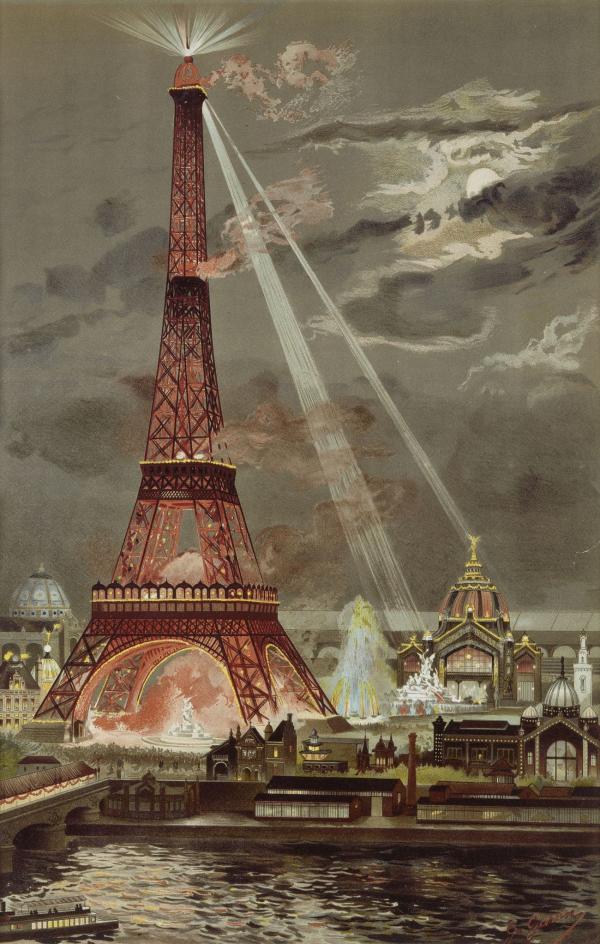

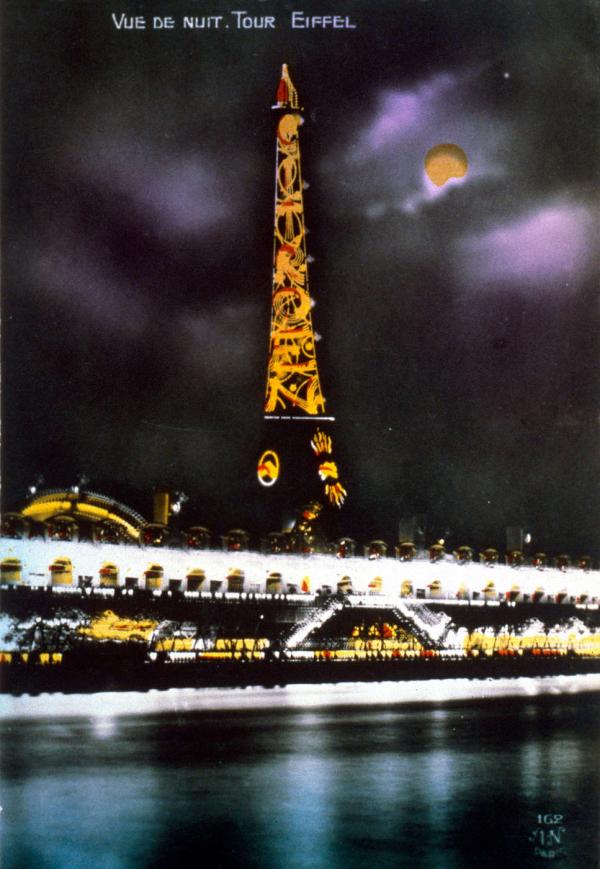

La tour Eiffel connaît immédiatement une “ rapide et considérable fortune iconographique ” : aisément reconnaissable à sa forme, dominant tout Paris, elle est omniprésente sur les cartes postales. Il est donc intéressant de voir comment sa représentation évolue à travers le temps. En 1887 et 1888, Théophile Féau a pris une série de clichés retraçant sa construction. On la voit ainsi s’élever progressivement dans le ciel parisien, édification d’autant plus fascinante qu’elle n'a duré que deux ans. Dans la gravure de Georges Garen, la Tour embrasée en 1889 ridiculise par sa taille et foudroie de ses faisceaux lumineux les immeubles parisiens, en même temps qu’elle charme par son élégance, étant “ d’une simplicité extrême de formes, d’une rigueur dépouillée, semblable à elle-même sous tous ses angles ” (J. Jenger, Souvenirs de la tour Eiffel, p.9). Le dessin à la gouache d’André Granet, exécuté près de cinquante ans plus tard, renverse la perspective habituelle tout en reprenant la vision féerique de la Tour brillant de mille feux : cette fois-ci, le spectateur ne voit pas le monument émerger au-dessus de la Seine, mais il est précipité entre ses piliers, dans une vertigineuse contre-plongée. Sur la photo des années 1920, la Tour, tout habillée des lettres lumineuses du mot Citroën, se détache sur un ciel nocturne tourmenté de nuages, plaçant sous les yeux de tous et portant aux nues le nom du célèbre contructeur automobile. De structure métallique audacieuse sortant inéluctablement de terre, la tour Eiffel est devenue le symbole de la modernité.

Cette évolution peut être mise en parallèle avec les significations successives que la Tour a revêtues. A l’époque, elle avait “ tout pour diviser ; impie, républicaine, métallique, commémorant la Révolution, célébrant l’art des ingénieurs, elle heurtait esthétiquement, politiquement, religieusement ”(H. Loyrette, “ La tour Eiffel ”, in P. Nora (sous la direction de) Les Lieux de mémoire, tome III “ Les France ”, p.4272). Au moment de sa construction, elle est décriée dans une “ protestation ” publique par 47 artistes, parmi lesquels Maupassant, Gérôme, Garnier et Gounod, qui voient dans “ l’inutile et monstrueuse tour Eiffel [une] gigantesque et noire cheminée d’usine ”. Dans les deux camps, en effet, la Tour est associée à l’industrialisation et à l’âge du fer. Il existait déjà des constructions métalliques, comme les Halles centrales de Baltard, mais l’utilisation de l’acier à la place de la fonte, l’évidement des surfaces, l’emploi des poutres à caissons constituent une prouesse technique qui en séduit plus d’un. Eiffel lui-même vante l’esthétique architecturale qui confère à sa Tour une “ grande impression de force et de beauté ”. En 1889, dans La Revue des Deux Mondes, de Vogüé salue de même la “ victoire de la Science et de l’Industrie par un monument triomphal ”. Cette valeur explique que de nombreux peintres modernes, entre autres Seurat, le douanier Rousseau, Chagall et surtout Delaunay, se soient attachés à la Tour, et que Citroën en ait fait un support publicitaire, particulièrement adapté à l’ère des masses. C’est pourquoi elle est aussi une expression de la France industrielle et de la République triomphante : antagoniste du Sacré-Cœur bâti après la défaite de 1871, monument laïc et démocratique, objet de fierté nationale, la tour Eiffel est un hymne au progrès technique, au temps où “ l’optimisme officiel tenait pour solidaires ce progrès-là et les autres progrès ” ( Histoire de la France urbaine, p.630) scientifiques, spirituels et politiques.

Jean JENGER Souvenirs de la Tour Eiffel Ed. RMN, 1989.

Maurice AGULHON (dir.) Histoire de la France urbaine , t.4, La ville de l’âge industriel. Le cycle haussmannien Seuil, Points, 1998.

Henri LOYRETTE La tour Eiffel, in Pierre Nora (dir.) Les Lieux de mémoire , tome III “ Les France ”Paris, Gallimard, 1992.

Ivan JABLONKA, « Visions de la Tour Eiffel », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 28/02/2026. URL : http://histoire-image.org/etudes/visions-tour-eiffel

Lien à été copié

Découvrez nos études

Promenades aériennes

Nicolas Beaujon (1708-1786), banquier à la cour de Louis XVI fait construire une folie entre le faubourg Saint-Honoré et les…

Paris enflammé par la Commune

Les premiers incendies particulièrement spectaculaires de la « Semaine sanglante » furent provoqués par les bombardements…

L'architecture publicitaire du garage Marbeuf (Laprade & Bazin, 1928-1929)

Dans les années 1920, si la construction automobile connaît un essor exceptionnel après la Première Guerre mondiale, l’…

L'atelier de couture

La Charge

L’agitation politique et sociale, au tournant du siècle, n’est pas seulement due au contexte de l’affaire Dreyfus et de la crise des Inventaires.…

La Construction de la Tour Eiffel

Dans une France aux prises avec des difficultés politiques et économiques, et encore marquée par le souvenir de sa défaite face à l’Allemagne en…

Un théâtre du Boulevard à la Belle Epoque

Depuis la monarchie de Juillet, les « grands boulevards » sont le centre de la vie parisienne. Cet…

Nice. Place Masséna à l'angle de l'avenue de Verdun

1918 : la fin des combats attire les foules

A l’issu de la guerre, la France compte 1,4 million de morts, qui sont autant de familles endeuillées, de foyers amputés ou qui…

Le Chemin de fer à Paris

Après l’ouverture, le 1er janvier 1828, de la première voie ferrée française, qui relie Saint-Étienne à Andrézieux, Baptiste Alexis…

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel