Le Radeau de la Méduse

Auteur : GERICAULT Théodore

Lieu de conservation : musée du Louvre (Paris)

site web

Date de création : 1819

Date représentée : 17 juillet 1816

H. : 491 cm

L. : 716 cm

Huile sur toile.

Domaine : Peintures

© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Angèle Dequier

12-586766 - INV 4884

Un manifeste du romantisme

Date de publication : Mars 2016

Auteur : Malika DORBANI-BOUABDELLAH

En juin 1816, La Méduse amirale, frégate de quarante-quatre canons, quitte l’île d’Aix sous les ordres du comte de Chaumareix, un émigré qui ne navigue plus depuis des années. À son bord, le gouverneur Schmaltz, envoyé par Louis XVIII pour reprendre le Sénégal, restitué à la France par l’Angleterre après le traité de Vienne de 1815.

Mal dirigée, elle s’échoue le 2 juillet sur le banc d’Arguin, au nord du cap Blanc, dans l’océan Atlantique. Le commandant abandonne à leur sort cent cinquante des quatre cents hommes de l’équipage. Sans rames, munis de biscuit trempé et de vin pour seuls vivres, ils prennent place sur un radeau de fortune (20 m × 7 m), halé par les canots de sauvetage, sous la responsabilité de l’aspirant Coudin. Les amarres se rompent. Les naufragés meurent noyés ou, ivres et pris de désespoir et de folie, s’entre-tuent, mangent les cadavres, se massacrent entre eux. L’horreur s’accroît chaque jour. Quand le brick l’Argus vient les secourir, seuls dix hommes pourront être réanimés.

Le comte de Chaumareix comparaît devant le Conseil de guerre à Paris. L’opinion libérale ne pardonne pas au gouvernement complaisant du roi de l’avoir réemployé. Deux survivants, le chirurgien Savigny et l’ingénieur Corréard, publient une relation qui défraye la chronique. La France est horrifiée. En 1817, alors que la volonté de silence allait faire son œuvre, Géricault rencontre les rescapés, accusés par la presse royaliste d’anthropophagie. Il décide de défendre leur cause.

Le tableau a été traité longuement et passionnément dans un grand atelier de Neuilly. À l’hôpital Beaujon, Géricault étudie les visages des agonisants, les cadavres et les corps amputés, cherchant la vérité de la souffrance et la force de l’expression. Il rêve d’un grand sujet, propice à la fougue épique de Michel-Ange. Il fait poser des modèles parmi lesquels Joseph, le Noir à la mode, des amis dont un malade, et Delacroix. Le charpentier rescapé lui fait une petite réplique du radeau. Pour la mer et le ciel, il va au Havre.

Géricault peint avec verve, par touches serrées et avec peu de moyens l’épisode final, la victoire de la vie sur la mort. Une harmonie sévère de tons sourds et un jeu de lumière subtil créent une atmosphère orageuse. Sur le radeau mis en perspective, les corps composent une large pyramide dont un Noir qui agite sa chemise forme le sommet. Les grandes lignes du tableau convergent vers ce point : mouvements, attitudes, mer.

À l’ombre de la voile déchirée, près du mât, Corréard montre à Savigny un point infime à l’horizon : le brick salvateur. Un groupe se dresse, un autre se soulève ; les uns sont morts, d’autres agonisent. Géricault alterne corps vus en entier et à demi, nus ou voilés, têtes relevées ou baissées – l’une est même immergée, en bas de la toile –, torse sur le dos et torse face au plancher – celui de Delacroix.

La scène mouvementée reste académique : nus classiques, plastique et reliefs vigoureux, contours précis. Son ordonnance en bases sûres, en lignes distinctes et en accords harmonieux la stabilise.

Le souci de la réalité historique et du détail vrai laisse place à la synthèse et à la couleur suggestive. Les chairs ont la teinte verdâtre et blafarde de la mort. Le bitume utilisé pour assombrir les tons menace aujourd’hui de manger toutes les couleurs.

Les libéraux opposés à la monarchie y ont vu un sens politique, le symbole de la dérive du peuple français gouverné par un roi réactionnaire.

La critique a parlé d’une synthèse minutieuse de citations littéraires et artistiques du passé, ou d’un manifeste réaliste contre l’idéalisme néoclassique. On y a vu également une œuvre symbolique sur le sens de la vie, la résistance farouche de la volonté humaine aux forces élémentaires de la nature.

Géricault s’est défendu de toutes ces interprétations, ne retenant que l’allégorie de l’horreur et l’acte courageux et humanitaire d’un citoyen, devant les souffrances humaines. Le choix de ce sujet d’histoire ouvre la voie au romantisme. Delacroix s’en inspirera.

Charles BAUDELAIRE, L’Art romantique, Paris, Garnier-Flammarion, réed. 2001.

Germain BAZIN, Théodore Géricault, t. 6, Génie et Folie. Le Radeau de La Méduse et les monomanes, Paris, Wildenstein Institut, 1994.

Klaus BERGER, Géricault et son œuvre, Paris, Flammarion, 1968.

COLLECTIF, La Peinture au Louvre, 100 chefs-d’œuvre, Paris, RMN-Hazan, 1992.

Louis MERLLIE, « Le cannibalisme et la mer », Neptunia, no 114, 2e trimestre, 1974.

COLLECTIF, Les Années romantiques. La peinture française de 1815 à 1850, Paris, Grand Palais, 1996.

Romantisme : Le mot est introduit dans la langue française par Rousseau à la fin du XVIIIe siècle. Il désigne par la suite un élan culturel qui traverse la littérature européenne au début du XIXe siècle, puis tous les arts. Rompant avec les règles classiques, la génération romantique explore toutes les émotions données par de nouveaux sujets, en privilégiant souvent la couleur et le mouvement.

Malika DORBANI-BOUABDELLAH, « Un manifeste du romantisme », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 18/02/2026. URL : http://histoire-image.org/etudes/manifeste-romantisme

Découvrir l’ouvrage Naufrage de la frégate La Méduse, faisant partie de l’expédition du Sénégal, en 1816, témoignage de A. Corréard et H. Savigny

À découvrir l'analyse du Radeau de la Méduse sur le site de Panorama de l'art

À regarder une vidéo de France, TV Culture Prime : 10 choses à savoir sur « Le Radeau de la Méduse »

Lien à été copié

Albums liés

Découvrez nos études

Rouget de Lisle composant la Marseillaise

Le 20 avril 1792, la France en révolution entre en guerre contre l’Europe des monarques coalisés. Quelques jours plus tard, le maire de Strasbourg…

L’Apothéose de Napoléon III

Le développement du rationalisme scientifique au XVIIIe siècle a entraîné le déclin de l’allégorie dans l’art. Victime de l’air du temps qui…

Hommage à la reine Marie-Thérèse

Alors qu’un almanach imprimé pour l’année 1683 représentait Les Réjouissances universelles sur l’heureuse naissance…

Henri IV et la paix

Depuis 1562 la France est plongée dans des guerres de religion. La mort de François duc d’Anjou en 1584, dernier frère d’Henri III lui-même sans…

Allégorie de la création du musée historique de Versailles

Le château de Versailles est resté sans véritable emploi durant la Révolution et l’Empire. On y avait installé un « musée spécial de l’Ecole…

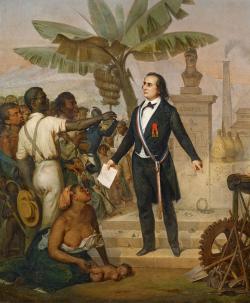

L'Émancipation à la Réunion

La première moitié du XIXe siècle voit l’émergence d’une classe dominante de colons dont la…

Scène de Juillet 1830, dit aussi Les Drapeaux

Au cours de la Révolution, l’emblème tricolore devient le support d’un nombre croissant de souvenirs et de fidélités…

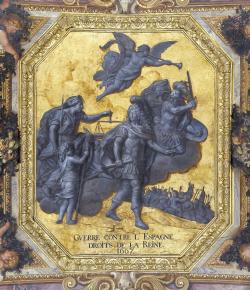

La Guerre de dévolution

Le décès du roi d’Espagne Philippe IV, survenu le 17 septembre 1665, réveille les appétits dynastiques de…

![La France, […], reçoit de Louis XVIII la Charte constitutionnelle](/sites/default/files/styles/250xauto_zoom/public/2021-11/alf4_blondei_001f.jpg?itok=IFWLa3Jk)

La France, […], reçoit de Louis XVIII la Charte constitutionnelle

A la mort de Louis XVIII en 1824, son frère le comte d'Artois (1757-1836) accède au trône et porte jusqu’aux Trois Glorieuses le nom de Charles X…

Alexandre dans la tente de Darius

Ce tableau a été peint, vraisemblablement, à la fin de l’année 1660. Charles Le Brun logeait à Fontainebleau, à proximité du roi, et Louis XIV «…

miss-la-cool

Bonjour,

j'ai un devoir maison en art et il a quelques questions auquelles je ne sais pas quoi répondre pourriez vous m'aider ?

Je vous donne les questions auquelles je ne trouve pas de réponses:

1.Quelles expressions,messages,symboles se dégagent du tableau ?

2.Les effets produits sur le spectateur.

3.L'intéret historique de cette oeuvre ?

(Tout ça en rapport avec le tableau: Le radeau de la méduse de Théodore GERICAULT)

Merci beaucoup.

ppp

Pourquoi l'oeuvre "Le radeau de la méduse" de Géricault est une oeuvre romantique ?

merci

Histoire_image

Bonjour,

Voici la définition du romantisme que vous pourrez trouver sur le site Panorama de l'art :

A bientôt,

Anne-Lise

maha003

bonjour j'ai un devoir en art et la question posée est la suivante: donner la definition du romantisme a partir des elements du tableau.Or je ne trouve pas la reponse pouvez vous m'aidez.

Merci

Caroline

Quelqu'un pourrait me dire quels sont les liens entre le tableau et le romantisme. Qu'est-ce qui les unis s'il vous plaît

Sucette

En quoi est-ce une ouvre romantique ???

Emma du 39

Cette œuvre est romantique car elle appartient à la même époque que le romantisme, Gericault peint les hommes avec beaucoup de réalisme.

Voici mes connaissance sur ce tableau, bonne chance pour vos travaux !!!

Emma D

isabelle H H

Pourquoi le naufragé du bas de la toile porte t il des chaussettes? QUI EST L'HOMME BARBU AU TISSU ROUGE, Merci!

Diler

Pourquoi l'homme en bas à droite du tableau est-il hors cadre?

lola

cette œuvre appartient au romantisme ou au néo-classicisme ?

merci d avance pour votre reponse

once

ce tableau fais partie du romantisme

on peut remarquer que la mort l'espoir et la nature déchaînée sont présente sur cette oeuvre

ces trois caractéristique sont spécifique au romantisme

Gosset || Jonathan Milers, Le radeau de la Méduse, 2015.

Sur le site de France culture, interprétation du tableau avec références au livre de Jonathan Milers paru en 2015.

http://www.franceculture.fr/peinture/radeau-de-la-meduse-l-horreur-devient-allegorie-romantique

avis sur l'article

Bravo : clarté, concision, objectivité, loin des délires wokistes et du "tout politique" ! Encore bravo !

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel