Sarah Bernhardt

Auteur : NADAR Félix

Lieu de conservation : musée d’Orsay (Paris)

site web

Date de création : 1859

Date représentée : 1859

H. : 21,6 cm

L. : 17,2 cm

Épreuve sur papier salé à partir d'un négatif verre au collodion

Domaine : Photographies

© GrandPalaisRmn (musée d'Orsay) / Patrice Schmidt

PHO 1983 165 131 - 88-000507

Sarah Bernhardt par Nadar

Date de publication : Mars 2016

Auteur : Robert FOHR

Inventée par Nicéphore Niepce au début des années 1820, perfectionnée par les inventions de Daguerre et de Talbot, la photographie est de toutes les innovations technologiques du XIXe siècle celle qui a probablement le plus pesé sur l’évolution de l’art, en particulier de la peinture. La question se posa en effet rapidement de savoir si la photographie se réduisait à une technique de reproduction ou si elle pouvait être considérée comme un moyen d’expression plastique à part entière.

Problème d’autant plus délicat que la photographie intervenait à un moment où s’imposait la nécessité de considérer le monde extérieur d’un œil nouveau et objectif, mais que par ailleurs, comme le rapporte ironiquement Baudelaire dans son Salon de 1859, le credo artistique de l’époque était que « l’art est et ne peut être que la reproduction exacte de la nature ». Dans ces conditions, la photographie aurait dû apparaître comme le premier des arts, alors que l’opinion générale demeurait réservée quant à cette possibilité, ce que le même Baudelaire résume en ces termes : « Un moyen industriel ne peut prétendre à l’art, dont la vocation est d’exprimer le beau. »

Sarah Bernhardt n’était encore qu’une jeune actrice lorsque Nadar fit d’elle une série de portraits en 1859. Installé à cette époque boulevard des Capucines, le photographe était déjà passé au stade de la production industrielle, et les portraits de cette qualité se faisaient plus rares.

Son cliché nous renvoie l’image d’une magnifique jeune femme au regard mélancolique. Accoudée à une colonne, les épaules nues, elle est drapée dans un ample burnous blanc qui rappelle le goût de l’époque pour l’Orient. Son visage est doucement modelé par un éclairage latéral, caractéristique des portraits de Nadar. Aucun détail superflu ne détourne l’attention du spectateur de ce modèle dont la rayonnante beauté laisse pressentir le grand destin. En effet, à la différence de ce qui se pratiquait alors dans les autres ateliers, le décor se ramène ici à presque rien, et pour tout bijou Sarah Bernhardt porte un camée à l’oreille.

La simplicité de ce portrait contraste avec ceux réalisés plus tard par Paul Nadar, le fils de Félix, où l’actrice, au faîte de sa carrière, étincelait dans la splendeur de ses costumes de scène. Mais incontestablement, les portraits réalisés par les deux photographes ont contribué à forger l’aura de Sarah Bernhardt, la première actrice probablement à avoir su s’affranchir du mépris relatif dans lequel était encore tenu son métier et conquérir un statut de vedette avant la lettre, annonçant de loin les stars de l’époque du cinéma…

À l’époque de ce portrait, de nombreuses personnalités du monde de la littérature et des arts, tels George Sand, Delacroix et Berlioz, Daumier et Gustave Doré, Théophile Gautier et Gérard de Nerval, les sculpteurs Auguste Préault et Emmanuel Frémiet, etc., avaient déjà posé devant les appareils de Félix Nadar. Son atelier était vite devenu l’un des plus courus de Paris en raison de la qualité exceptionnelle de ses portraits, qui exprimaient avec beaucoup de dépouillement la personnalité du modèle sans s’attarder sur la représentation de son statut social.

Personnalité à tous égards pionnière, le photographe s’illustra également à partir de 1862 dans le domaine de la navigation aérienne contrôlée au moyen de ballons plus lourds que l’air (activité gentiment raillée par Daumier dans une lithographie intitulée Nadar élevant la photographie à la hauteur de l’art, 1862)…

Les portraits de Nadar comptent ainsi parmi les premiers témoignages des possibilités artistiques de la photographie, notamment par la maîtrise de l’éclairage. Dès 1850, la photographie est d’ailleurs présente dans une section artistique de l’Exposition universelle. Mais c’est en tant que technique de reproduction de la nature que son apparition fut une vraie révolution, d’une part parce qu’elle permit notamment au plus grand nombre de posséder un portrait, privilège jusque-là réservé aux fortunés, d’autre part et surtout parce que, comme l’écrit Walter Benjamin en 1930, on devait se demander « si cette invention même ne transformait pas le caractère général de l’art », en le contraignant à s’engager sur d’autres voies que la reproduction exacte de la nature.

COLLECTIF, Nadar. Les années créatrices 1854-1860, catalogue de l’exposition, Paris, musée d’Orsay, New York, Metropolitan Museum, 1994-1995.

Robert FOHR, « Sarah Bernhardt par Nadar », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 08/05/2025. URL : https://histoire-image.org/etudes/sarah-bernhardt-nadar

Lien à été copié

Découvrez nos études

Hugo en exil

Dramaturge, romancier, poète, Victor Hugo est devenu un monstre sacré de la littérature française. Au cours du XIXe siècle…

Déportation de prisonniers civils pendant la première guerre mondiale : le camp de Holzminden

À leur arrivée en Alsace en 1914, les troupes françaises ont emmené les…

Les artistes sous l’Occupation : Joséphine Baker

Chanteuse, danseuse et meneuse de revue, Joséphine Baker (1906-1975) connaît un immense succès en France dans les…

Représentations de la danseuse à la barre à la fin du XIXe siècle

Indispensable pour s’échauffer, pour apprendre le bon placement du corps et pour faire travailler correctement les muscles dans les positions qui…

Les premiers reportages photographiques sportifs

Dès 1880, il n’est pas rare que, pour tester les possibilités des émulsions rapides au gélatino-bromure d’argent (une émulsion à la fois plus…

De la vitesse… !

En France, en Europe, dans le monde, tout va vite, beaucoup plus vite au tournant du XIXe siècle, un siècle de « prodigieux essor…

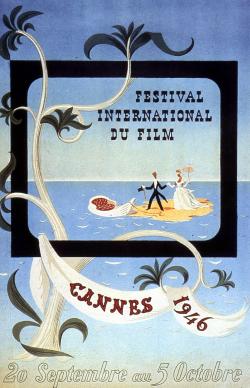

Le Festival de Cannes

Lorsque les Français, dans les années 1930, envisagent la création d’un festival de…

La décomposition du mouvement

La technique de la photographie offre aux scientifiques des possibilités nouvelles. A partir des années 1870, le Français Etienne-Jules Marey (…

Le Développement des pratiques amateur féminines

Au cours du XIXe siècle, les femmes se retirèrent progressivement de la vie active…

Paris : le port de l'Hôtel de ville

En 1851, la IIe République est affaiblie par les tensions…

Question sur la date de la photographie

Bonjour,

Votre article signale que cette photo date de 1864, tandis que le site des Musées Nationaux ( https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIX9C4V204&S… ) date la photo de 1859.

Des livres comme Portrait(s) de Sarah Bernhardt, édité par la BNF (2000) la datent eux de 1860.

Quelle est donc la "bonne" date pour ce cliché ?

Par avance merci de votre retour.

En réponse à Question sur la date de la photographie par Marine T. (non vérifié)

Bonjour, Merci pour votre…

Bonjour,

Merci pour votre commentaire. Nous avons fait une erreur dans la date de l'œuvre. Il s'agit bien de 1859. Le musée d'Osay le confirme sur son site.

A bientôt sur le site,

L'équipe l'Histoire par l'image

Ajouter un commentaire

Mentions d’information prioritaires RGPD

Vos données sont sont destinées à la RmnGP, qui en est le responsable de traitement. Elles sont recueillies pour traiter votre demande. Les données obligatoires vous sont signalées sur le formulaire par astérisque. L’accès aux données est strictement limité aux collaborateurs de la RmnGP en charge du traitement de votre demande. Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des donnés vous concernant ainsi que du droit de communiquer des directives sur le sort de vos données après votre mort. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, exercer vos droits en contactant notre Délégué à la protection des données (DPO) au moyen de notre formulaire en ligne ( https://www.grandpalais.fr/fr/form/rgpd) ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@rmngp.fr. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible ici en copiant et en collant ce lien : https://www.grandpalais.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel