Découvrir la période 1871-1913 au travers d'œuvres et d'images d'archive

1870-1871 : De la guerre de 1870 à la Commune de Paris

Après la défaite de Sedan et la chute du Second Empire, la IIIe République est proclamée le 4 septembre 1870 par Léon Gambetta. Un gouvernement de Défense nationale, dirigé par le général Trochu, affronte le siège de Paris par les Prussiens. Le 7 octobre, Gambetta, ministre de la Guerre et de l'Intérieur, s'envole en ballon afin d'organiser l'offensive en province. Le 28 janvier 1871, l’armistice est signé et une Assemblée majoritairement monarchiste est élue. Gambetta démissionne. Adolphe Thiers, investi du pouvoir exécutif, négocie la paix et installe son gouvernement à Versailles. La Commune de Paris éclate le 18 mars 1871 quand Thiers décide de désarmer Paris. Elle est réprimée dans le sang lors de la Semaine sanglante (21-28 mai). Les Communards sont tués ou déportés.

1871-1879 : Affirmation de la République

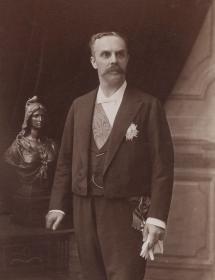

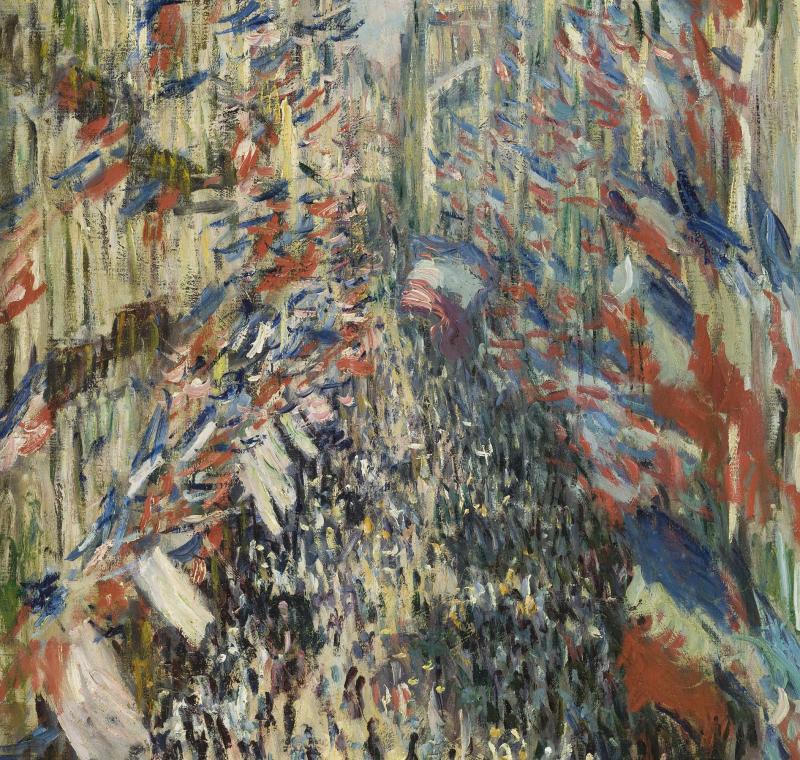

Thiers, président de la République, démissionne en 1873 face à l'opposition monarchiste. Le maréchal Mac Mahon lui succède avec l’ambition d’une restauration, mais l’échec des monarchistes ( dû à l'intransigeance du comte de Chambord, Henri d'Artois) consolide la République. L’amendement Wallon (1875) établit les lois constitutionnelles. En 1877, la victoire électorale des républicains contraint Mac Mahon "à se soumettre ou à se démettre" selon le mot de Gambetta. Il démissionne le 30 janvier 1879. La République assoit sa légitimité dans l’héritage révolutionnaire en instituant le 14 juillet comme fête nationale et La Marseillaise comme hymne national.

1880-1885 L'oeuvre législative

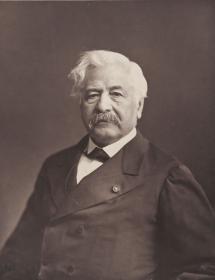

Jules Grévy succède à Mac Mahon à la présidence de la République (1879-1887). L'instabilité ministérielle est de mise, cependant Jules Ferry incarne la stabilité de l'exécutif. L'oeuvre législative de cette période est majeure : amnistie des Communards (1880), liberté de la presse et de réunion (1881), liberté syndicale et divorce. Ferry impulse la réforme majeure sur l'école primaire gratuite obligatoire et laïque (1881-1886). L’expansion coloniale s’intensifie en Tunisie, en Afrique noire, à Madagascar et en Indochine. Contesté pour sa politique coloniale, Ferry démissionne en 1885.

1885-1899 Le temps des crises.

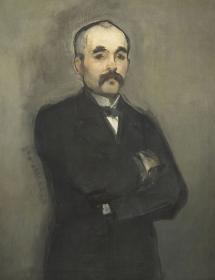

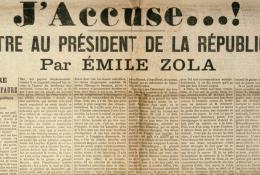

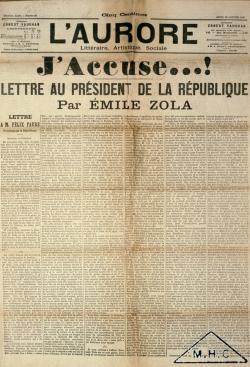

L’Assemblée devient ingouvernable, le député radical de gauche Clemenceau n'hésite pas à faire « tomber » les ministères. Crise du parlementarisme et montée du nationalisme (l'Alsace-Lorraine) exacerbent les opinions. La République affronte le boulangisme (1887-1889) et des scandales financiers (scandales des décoration, de Panama). La crise sociale s’intensifie avec des grèves réprimées dans le sang (Decazeville en 1886, Fourmies le 1er mai 1891). Des attentats anarchistes (la « propagande par le fait ») marquent la décennie avec l'assassinat du président Sadi Carnot. En janvier 1898, avec la publication dans L’Aurore du “J’accuse…!” d' Émile Zola éclate l'Affaire Dreyfus qui va déchirer la France. Dreyfus ne sera réhabilité qu'en 1906.

1889-1914 : Puissances internationales

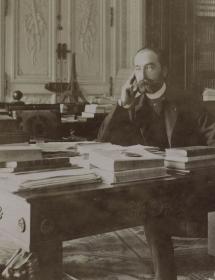

Pour commémorer le centenaire de la Révolution française, la IIIe République organise l'Exposition universelle de 1889 dont le clou est la Tour Eiffel. La France s'allie à la Russie en 1892 et se rapproche du Royaume-Uni après la crise de Fachoda (1898-1899), aboutissant à l’Entente cordiale (1904). En réponse à la Triple Alliance (Allemagne, Autriche, Italie), la Triple Entente est formée en 1907. Lors de la conférence d'Algésiras (1906) et de l'affaire d'Agadir (1911), la France et le Royaume-Uni résistent aux pressions de l'Allemagne. Théophile Delcassé, ministre des Affaires étrangères (1898-1905), joue un rôle clé dans l’isolement diplomatique de l'Allemagne.

À l’intérieur, la loi de séparation des Églises et de l’État (1905) cristallisent les tensions entre laïcs et catholiques. Les conflits politiques et sociaux s'exacerbent. La Confédération général du Travail (C.G.T.) voit le jour en 1895 et la Section française de l'Internationale ouvrière (S.F.I.O.) en 1905. Jean Jaurès lance en 1904, L'Humanité. L'Action française, influencée par Charles Maurras, est fondée en pleine affaire Dreyfus en 1899. La stagnation démographique française inquiète face à la montée en puissance de l'Allemagne : le service militaire de 3 ans est votée en 1913. L’impôt sur le revenu, combattu par la droite, n’est adopté qu’en juillet 1914.

Le 28 juin 1914, l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand précipite la Première Guerre mondiale. Les alliances (Triple entente et Triple Alliance) entrainent tous les pays concernés dans la guerre. Jean Jaurès est assassiné le 31 juillet. Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France.

La Rue Montorgueil à Paris fête du 30 juin 1878

Claude Monet

Personnages historiques

Événements historiques

Toutes les études

Honoré de Balzac (1799-1850)

Lorsqu’en 1837 Louis Boulanger exposa au Salon le portrait de Balzac, l’écrivain était déjà reconnu, même s’il n’avait pas, loin de là, achevé son…

L'armée de l'Est internée en Suisse

Dernière armée à lutter contre l’envahisseur prussien, l’armée de l’Est, commandée par le…

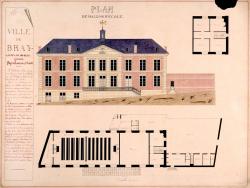

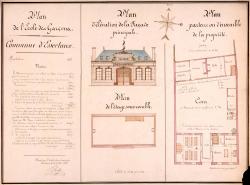

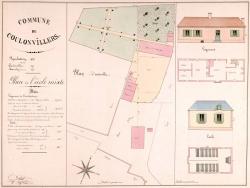

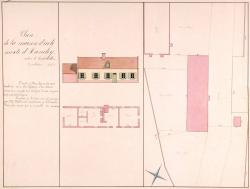

La construction des écoles dans la Somme au XIXe siècle

La situation globale de l’enseignement primaire en France apparaît médiocre à la chute de l’Empire (…

La construction des écoles dans la Somme au XIXe siècle

La situation globale de l’enseignement primaire en France apparaît médiocre à la chute de l’Empire (…

La construction des écoles dans la Somme au XIXe siècle

La situation globale de l’enseignement primaire en France apparaît médiocre à la chute de l’Empire (…

La construction des écoles dans la Somme au XIXe siècle

La situation globale de l’enseignement primaire en France apparaît médiocre à la chute de l’Empire (…

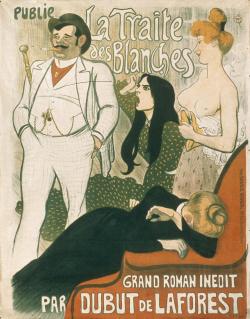

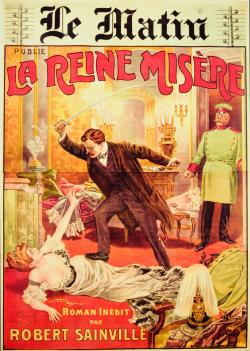

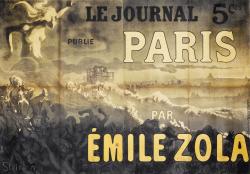

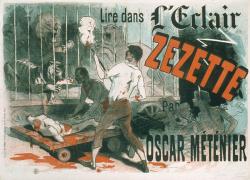

Quatre affiches de lancement de romans-feuilletons

A la Belle Époque, « âge d’or » de la presse française, les quotidiens, régionaux ou nationaux, se comptent par centaines. Les « quatre grands »,…

Quatre affiches de lancement de romans-feuilletons

A la Belle Époque, « âge d’or » de la presse française, les quotidiens, régionaux ou nationaux, se comptent par centaines. Les « quatre grands »,…

Quatre affiches de lancement de romans-feuilletons

A la Belle Époque, « âge d’or » de la presse française, les quotidiens, régionaux ou nationaux, se comptent par centaines. Les « quatre grands »,…

Quatre affiches de lancement de romans-feuilletons

A la Belle Époque, « âge d’or » de la presse française, les quotidiens, régionaux ou nationaux, se comptent par centaines. Les « quatre grands »,…

L'enfance de la radio

Le 24 décembre 1921 est une date clé pour l’histoire de la radio en France : à partir de ce jour, les émissions du poste…

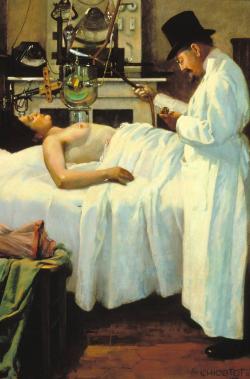

Naissance de la radiothérapie

Il aura fallu moins d’un an entre la découverte des rayons X par le physicien allemand Conrad Röntgen (1845-1923), en novembre 1895, et les…

Progrès de la médecine infantile

A l’aube du XXe siècle, la médecine des enfants semble entrer dans une ère nouvelle, qui va enfin permettre le recul de la mortalité infantile,…

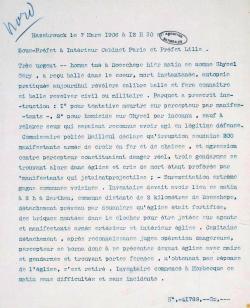

La Répression de la Commune

A la charnière des mois de mai et juin 1871, pendant et après la " semaine sanglante " au cours de laquelle la Commune…

La Répression de la Commune

A la charnière des mois de mai et juin 1871, pendant et après la " semaine sanglante " au cours de laquelle la Commune…

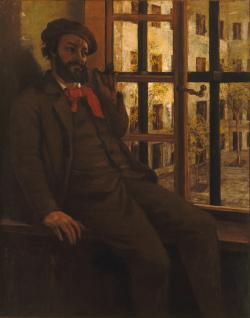

Courbet à Sainte-Pélagie

Accusé d'avoir activement participé à la Commune, d'avoir usurpé des fonctions…

La Galerie des Glaces transformée en ambulance

L’effondrement du Second Empire en 1870 suite aux victoires de l’armée allemande s’accompagna d’une avance rapide de l’ennemi jusqu’à Paris,…

Le Dôme central à l'exposition universelle de 1889

La quatrième Exposition universelle organisée en France célébra le centenaire de la…

La grève des années 1880

Les années 1880 sont marquées par une importante crise économique et sociale. Les mouvements de grève, autorisés depuis la loi de 1864 sur les…

La loi de séparation du 9 décembre 1905 et sa mise en œuvre

L’évocation de la loi de Séparation des Églises et de l’État entraîne souvent la mise au singulier du mot Églises. Inexacte…

La loi de séparation du 9 décembre 1905 et sa mise en œuvre

L’évocation de la loi de Séparation des Églises et de l’État entraîne souvent la mise au singulier du mot Églises. Inexacte…

La loi de séparation du 9 décembre 1905 et sa mise en œuvre

L’évocation de la loi de Séparation des Églises et de l’État entraîne souvent la mise au singulier du mot Églises. Inexacte…

" J'accuse... ! " de Zola

En mars 1896, Picquart, le nouveau chef des Services de renseignements de l’état-major, découvrit l’…

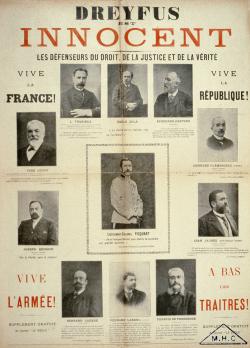

La mobilisation des dreyfusards

L’arrestation et la condamnation d’un officier juif français, Alfred Dreyfus, en décembre 1894, suite à la…

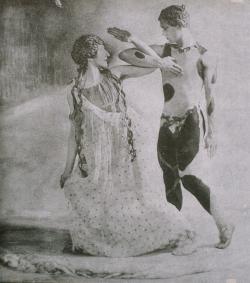

Les Ballets russes

En 1898, Serge de Diaghilev fonde « Le Monde de l’art », association puis revue regroupant plusieurs artistes qui, en marge de l’académisme…

Les Ballets russes

En 1898, Serge de Diaghilev fonde « Le Monde de l’art », association puis revue regroupant plusieurs artistes qui, en marge de l’académisme…

Les Ballets russes

En 1898, Serge de Diaghilev fonde « Le Monde de l’art », association puis revue regroupant plusieurs artistes qui, en marge de l’académisme…

Les Ballets russes

En 1898, Serge de Diaghilev fonde « Le Monde de l’art », association puis revue regroupant plusieurs artistes qui, en marge de l’académisme…

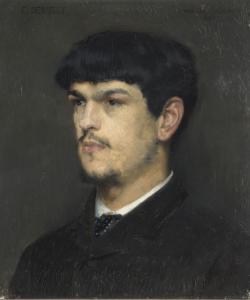

Debussy et le renouveau musical

Nombreux sont ceux pour qui Achille-Claude Debussy (1862-1918) est le plus grand compositeur du XXe siècle. D’origine très modeste, il…

Debussy et le renouveau musical

Nombreux sont ceux pour qui Achille-Claude Debussy (1862-1918) est le plus grand compositeur du XXe siècle. D’origine très modeste, il…

Pagination

- 1

- 2

- 3

- 4

- …

- Page suivante

- Dernière page